| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

от архивариуса

| |

| papyura | Дата: Четверг, 06.03.2025, 13:28 | Сообщение # 541 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| Из дневника Достоевского

1877 год, русско-турецкая война на Балканах

"Помните ли, господа, как ещё летом, задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования...

Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетённых, униженных, раздавленных и измученных.

Ещё до объявления войны я, помню, читал в самых серьёзнейших из наших газет, при расчёте о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придётся кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».

Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетённых, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь,— вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,— это за веру-то угнетённых!

«Да как они смеют!» — загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щёки.

«И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»

И поднялись голоса.

...«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетённый болгарин».

А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетённого болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь ещё утверждают.

...А Болгария — это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши.

У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что моё; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошёл,— всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.

Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает — какая обидная неприятность, не правда ли?"

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Четверг, 06.03.2025, 17:28 | Сообщение # 542 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 318

Статус: Offline

| словно о сегодняшних "защитниках" украинцев написано!

верно говорил герой незабвенного Аркадия Исааковича: есть люди, которым плохо, когда другому хорошо!

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Пятница, 21.03.2025, 08:38 | Сообщение # 543 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| За 3 года до большой войны, 11 января 1938 года расстрелянГеоргий Лангемак, создатель «Катюши». один из пионеров ракетной техники (именно он ввёл в русский язык слово “космонавтика”).

...А составы с нефтью и прочим стратегическим сырьём продолжали идти в Германию после его смерти, до мая 1941г.

“Катюша” и Т34 – два символа победы, создатели которых расстреляны. В сущности этого факта достаточно для понимания реальности, которую заменили мифом.

Но ведь какая судьба гения!

Отец — немец, мать из Швейцарии, родители преподавали иностранные языки, немецкий и французский был для сына родным наряду с русским. И он совсем не мечтал об армии или создании оружия.

Георгий Лангемак заканчивает гимназию (с серебряной медалью) во время первой мировой, и - это невероятно - поступает на японскую филологию в Петроградский университет (на 10 лет позже Блока). Не суждено было погрузиться мир хокку среди газовых атак. — призвали в армию.

Школа прапорщиков — и тут оканчивает по первому разряду (с общей суммой балов — 138,68 (при среднем 10,67), но тут все перевешивает цифра - в 1917-м!..

От революции спасли офицерские курсы, затем служба в Финляндии. Взят в плен немцами (немец в плену у немцев)...- отпущен по Брестскому миру.

В марте 1918 года демобилизовался, вернулся на родину, в Луганскую область. Вот самое время!

В августе 1918 поступает на классическую филологию!!!

Невероятный человек. Во время “Двенадцати” и красного террора записаться на лекции по античности, одуреть.

Второй раз не дали погрузиться в изящную словесность – опять мобилизовали, уже в Красную армию (есть сведения, что сначала мобилизовал Скоропадский, о чём потом пришлось умалчивать).

В 1919-ом этот полиглот, увлечённый японской и античной культурой, офицер в Кронштадте, командир форта. Параллельно полтора года учит матросов грамоте.

А дальше Кронштадское восстание… Он арестован и приговорён к расстрелу. Ведёт себя безупречно (вот где вспомнил стоиков и самураев, небось). Ему 20 лет!

Освобождён после подавления (не приговори к расстрелу восставшие, расстреляли ли бы подавлявшие).

Пока он в тюрьме ждал своей участи, зверской расправой с восставшими командует другой военспец, более амбициозный, на 5 лет его старше – расстрелян будет на год раньше.

В 23 Георгий Лангемак помощник начальника артиллерии крепости Кронштадт.

Жить ему остается всего 16 лет.

Уму непостижимо, когда, когда он успеет столько изобрести и открыть в науке..!

С 1923 по 1928 военно-техническая академия РККА, после неё оставлен в Газодинамической лаборатории, где и разрабатывал реактивные снаряды (жил в это время на Кирочной, д. 5, кв. 12).

В 1932-м Лангемак практически завершил доводку реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 мм, впоследствии ставших основой реактивного миномёта «Катюша»...

В 1933 проведены официальные полигонные испытания с земли, морских судов и самолётов 9-и видов ракетных снарядов.

В 1937-м Лангемака и Клеймёнова представляли к правительственным наградам за разработку новых типов вооружения - а потом обоих расстреляли...

Обвинительное заключение 31 декабря 1937-го на основании одного доноса и справки занявшего место Лангемака.

Можно предполагать, как выбивали признание из Лангемака (пытки ли, обещания не трогать детей ли), но он его дал. Подписав и своих коллег.

Следователем Г. Э. Лангемака был 28-летний младший лейтенант НКВД Шестаков (потом он на допросе сломает челюсти С. П. Королёву), другой его следователь вёл дело И. Т. Клеймёнова.

Глушко и Королев пройдут лагеря и шарашки. А Лангемака расстреляют в день вынесения приговора в подвале московской комендатуры на Страстном бульваре...

А доносчик присвоит изобретение “Катюши” и получит за это ордена.

Это только в “Двух капитанах” коварство губителя раскрывается, как горько заметил зэк Жжёнов: “Справедливость торжествует в книгах - там воля автора... В жизни — другое».

Губитель Лангемака, Клейменова, Глушко, Королёва — академик и орденоносец Костиков умер, увы, своей смертью. Кому интересно заключение прокуратуры: «Костиков возглавил экспертную комиссию, которая дала заключение органам НКВД о вредительском характере деятельности инженеров Глушко и Королёва», не говоря о расстрелянных Лангемака и Клейменова...

Жена Лангемака (из-за венчания с которой он был исключён из партии) как дворянка и ЧСИР была сослана в Казахстан, но прожила до 1972-го, и через 17 лет после реабилитации мужа похоронена, как оказалось, рядом с братской могилой, в которой лежит его прах.

Брат Лангемака, школьный учитель, тоже будет расстрелян. Две дочери отданы в детдом, откуда их бабушка всё-таки сумела забрать к себе в Ленинград.

Статьи и книги Лангемака были изъяты из оборота и уничтожены, а «Успей Георгий Эрихович завершить свои разработки – мы бы сейчас осваивали систему Юпитера, а на Луну летали бы (как мечтал Королёв) «по профсоюзным путёвкам» («Неизвестный Лангемак: конструктор «Катюш».М., 2012).

К выводам Лангемака, сотрудники его института пришли лишь спустя годы:

“...нам не удавалось познакомиться с трудами Лангемака. Чисто случайно удалось увидеть его первую фундаментальную работу только через 60 лет после её издания...»

Может, и есть справедливость, когда людоедские режимы не получают оружия, способного погубить мир?

...в 1936-м Лангемак провёл расчёты… для выхода в четвёртое измерение! Эту работу он показал своему хорошему знакомому, писателю Булгакову. Под впечатлением от прочитанного Михаил Афанасьевич заканчивает сцену бала в романе «Мастер и Маргарита»…

Все эти расчёты и вообще – все свои основные результаты в прикладном и теоретическом ракетостроении Лангемак, видимо уже предчувствуя сгущающуюся атмосферу тотального государственного террора в СССР, зашифровывает и прячет.

Этот архив учёного до сих пор не обнаружен...

|

| |

|

|

| Бродяжка | Дата: Пятница, 21.03.2025, 09:56 | Сообщение # 544 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 750

Статус: Offline

| материал ещё раз доказывает, что мы жили в стране БАНДИТОВ, один из которых прямо сегодня пытается повторить пройденое всеми!

плешивый нацист никак не уймётся... жаль, что никто не рискнёт придушить его ЛЮБЫМ способом.

|

| |

|

|

| Щелкопёр | Дата: Вторник, 01.04.2025, 06:54 | Сообщение # 545 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 339

Статус: Offline

| Когда знаменитый писатель Вениамин Каверин только приступил к наброскам плана «Двух капитанов», его старший брат Лев Зильбер выл от боли, получая удары коваными сапогами под ребра и корчась на каменном полу Бутырки.

Из него выбивали признание в намерении заразить Москву энцефалитом через водопровод. Это был второй его арест.

Первый раз вирусолога Зильбера арестовали в 1930-м «за распространение чумы в Советской Армении», сразу после того, как он победил страшную эпидемию этой болезни в Нагорном Карабахе. Он не оговорил себя тогда и не собирался делать это сейчас — никакие пытки не могли заставить его подписать признание в шпионаже в пользу иностранного государства.

Человек огромной воли и мужества, он напишет позже в своем дневнике: «Следователя нужно оставлять раздраженным, доведенным до бешенства, проигравшим в дуэли между безоружным человеком и махиной палачества, подлости и садизма».

Всего пару месяцев назад — весной 1937 года — он совершил прорывное открытие - выделил из мозга человека, умершего от клещевого энцефалита, первый в истории медицины штамм этого смертельного вируса. Вакцину он разработать не успел — вместо лаборатории его ждали донос, тюремная камера, сломанные ребра, отбитые почки, пытки бессонницей и голодом.

Его отправили отбывать срок в Печорские лагеря, где он почти уже умер от голода и переохлаждения, когда жена начлага начала раньше времени рожать.

Зильбер удачно принял ребёнка и в благодарность был назначен главным врачом в лазарет. Заключённые в то время массово умирали от пеллагры — тяжелой разновидности авитаминоза. Зильбер провел серию опытов и разработал лекарство от пеллагры на основе мха и дрожжей. Тысячи жизней были спасены.

Лагерного доктора срочно забрали в Москву...

В 1939 году он был освобожден и стал заведующим отделом вирусологии в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава СССР, однако в 1940-м был арестован в третий раз.

Его снова пытали, и он снова ничего не подписал. В результате он оказался в «химической шарашке», где разрабатывали дешёвые методы производства спирта.

Там, покупая у зэков живых крыс за махорку, он провёл серию экспериментов, в ходе которых подтвердил вирусный механизм возникновения рака.

Своё революционное открытие он записал микроскопическим шрифтом на двух листках папиросной бумаги, которые смог незаметно передать на волю во время свидания с первой женой. Она — сама известный микробиолог — сумела собрать подписи авторитетных медицинских светил СССР под просьбой освободить гениального коллегу.

Открытие Зильбера было настолько ценным, что за вирусолога вступился даже главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. Его письмо с подписями более чем десятка академиков легло на стол Сталину в марте 1944 года.

В тот же день Зильбера освободили.

Летом 1945-го он нашёл и вывез в СССР семью — жену, сестру жены и двоих сыновей, уцелевших в немецких рабочих лагерях, где они провели три с половиной года.

В том же году произошло из ряда вон выходящее событие: Сталин лично извинился перед учёным и вручил ему премию своего имени.

Другого такого случая, когда всесильный генералиссимус попросил прощения у «стертого в лагерную пыль», битого, ломаного, но не сломленного интеллигента, история не помнит.

Льва Зильбера избрали действительным членом Академии медицинских наук, назначили научным руководителем Института вирусологии АМН СССР и главой отдела вирусологии и иммунологии опухолей Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР.

Одержать победу над раком Льву Зильберу так и не удалось. Но всей своей жизнью он смог доказать, что страшная опухоль произвола, поразившая родину, отступает перед твёрдостью человеческого духа и чистотой сердца.

Лев Александрович Зильбер навсегда останется в нашей памяти не только великим учёным, но и безоружным человеком, выигравшим дуэль с «махиной палачества, подлости и садизма».

Сергей Протасов

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Четверг, 17.04.2025, 14:21 | Сообщение # 546 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| 4 апреля 1950 года навсегда останется чёрным днем для жителей небольшого молдавского села Гиска, что под Тирасполем. Тогда 21 ребёнок и 2 взрослых стали жертвами чудовищного теракта. А сколько человек остались инвалидами, и сосчитать сложно...

Более того, людям, убитым горем, пришлось переживать страшную трагедию в одиночку: власти решили её просто «замять». И о том, что случилось в тот страшный день, вся страна узнала лишь полвека спустя.

Послевоенная Гиска ничем не отличалась от миллионов сёл в Союзе: жизнь постепенно налаживалась, люди занимались привычными хлопотами. Тогда же в местной школе-семилетке появился новый военрук-фронтовик. Как его звали, неизвестно. Откуда он приехал, тоже покрыто тайной. Возможно, он осел здесь сразу после войны или же прибыл чуть позже.

Однако общий язык с селянами новый педагог не нашёл, да и не пытался этого сделать.

По воспоминаниям местных жителей, он был молчаливым, угрюмым, ни с кем не здоровался и жил в комнатушке, которую снимал у одной из местных бабушек.

Почти в то же время в село переехала учительница русского языка и литературы Наталья Донич с маленьким сыном, отец которого, военный летчик, погиб на войне. На аэродроме в Тирасполе проходил службу её брат, поэтому неудивительно, что молодая вдова решила быть поближе к родному человеку.

Наталью, наоборот, ученики и местные жители очень полюбили. Она была хороша собой, обожала детей и свой предмет, сочиняла стихи и вела кружок юных поэтов.

Но вскоре у молодой учительницы завязался роман с военруком. Её выбор местным был непонятен, однако осуждать не стали.. все понимали, хоть и потеряла любимого человека, но имела право на простое женского счастье.

Роман между молодыми людьми развивался стремительно, и вскоре мужчина сделал предложение избраннице. И она ответила ему согласием.

Начали готовиться к свадьбе, но вдруг Наталья разорвала отношения с военруком. Причина стала известной потом: как оказалось, возлюбленный признался невесте, что у него уже есть семья: в Казани его ждали законная супруга и сын.

Такого предательства Донич простить не смогла. Неизвестно, что тогда молодая учительница сказала военруку, но после тяжёлого разговора его словно переклинило, и он решил отомстить отвергнувшей его женщине.

Несостоявшийся жених подрабатывал в местном ДОСААФ, поэтому ему не составило труда взять оттуда 12 кг тротила.

Чтобы сотрудников не заподозрили в краже, оставил записку, в которой признался, что взрывчатку похитил именно он и написал ещё одно письмо, которое адресовал жене и сыну. В нём он признался, что собирается свести счёты с жизнью, попрощался с супругой и просил передать привет ребёнку.

План мести военрука был такой: убить себя и учительницу. Для этого он соорудил бомбу и позвал Донич якобы отпраздновать его день рождения в комнате, которую снимал. Однако Наталья приглашение проигнорировала, сама не подозревая того, что тем самым спасла жизни хозяйки жилья и приглашённых гостей.

Но мужчина отступать от своего плана не собирался и 4 апреля 1950 года пришёл в школу. Тяжёлый сверток в его руках привлёк внимание технички и она поинтересовалась, что там. Военрук ответил, что это «гостинец для Наташи».

Невозможно представить, какие мысли были в голове у разгневанного мужчины, но его даже не волновало то, что в школе были и ученики, и учителя. Он жаждал только одного: отомстить отвергнувшей его невесте.

Идя по коридору школы, бывший фронтовик поджёг фитиль и вошёл в класс, где вела урок Наталья. По воспоминаниям одной из чудом выживших учениц, отвергнутый жених крикнул, чтобы все бежали, и схватил учительницу. Она только успела вскрикнуть: «Мамочка!»...

Прогремевший затем взрыв был такой силы, что от школы ничего не осталось: здание разрушилось до основания.

В селе началась паника. Обезумевшие от горя родители, прибежавшие на место происшествия, тщетно пытались найти под завалами своих детей, не понимая, что ещё больше травмируют тех, кому удалось выжить.

Трупы складывали у ворот, а раненых увозили в больницы Тирасполя и Бендер. Вскоре на место происшествия прибыл министр внутренних дел Молдавии, который находился с визитом в одной из воинских частей неподалёку. Он вместе с местными жителями помогал разбирать завалы и искать выживших.

Когда первый шок от произошедшего прошёл, удалось оценить масштабы трагедии: как оказалось, больше всех пострадал пятый класс, в котором вела урок Донич.

Одна из семей потеряла сразу троих детей: две дочери погибли на месте, сын-пятиклассник скончался год спустя, так и не оправившись от полученных ран. У нескольких родителей случились инфаркты, пережить которые они не смогли. А многие дети, оставшиеся в живых, на всю жизнь остались инвалидами и испытывали психологические проблемы. Всего же во время взрыва погибли 21 ребенок, завуч, Наталья Донич и сам убийца...

В селе проходили массовые похороны жертв взрыва, но страна об этом страшном происшествии не знала: ни единой публикации в газетах, ни одного сообщения по радио… Власти решили, что трагедию могут использовать в своих целях западные враги СССР, ведь взрывчатку военрук раздобыл в ДОСААФ, а это могло получить негативную политическую огласку...

Разрушенную школу быстро разобрали, а оставшихся в живых детей перевели учиться в другое помещение. В 1950 году состоялся самый горький выпуск: всего пять учеников окончили седьмой класс. А уже в сентябре неподалеку от места взрыва открылась новая школа.

О трагедии, которая произошла в селе Гиска, страна узнала лишь спустя полвека. Местные жители восстановили хронологию событий, поговорили с оставшимися в живых свидетелями.

В 2006 году на месте трагедии был установлен памятник, на котором выбили имена жертв (изначально планировалось возвести мемориальный комплекс, но средств не хватило).

Упоминания о военруке там нет. Жители постарались, чтобы имя душегуба навсегда стерлось из памяти людей.

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Воскресенье, 20.04.2025, 15:12 | Сообщение # 547 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 318

Статус: Offline

| В пустыне Негев археологи обнаружили удивительно неповрежденный монастырь и фермерский дом византийской эпохи, что дает редкое представление о ранней монастырской жизни на юге Израиля.

Учёные предполагают, что это место было заселено между VI и началом VII веков нашей эры, в период, когда происходили большие региональные перемещения...

Одним из выдающихся элементов является мозаика часовни, украшенная мальтийским крестом и трёхстрочной греческой надписью с именами четырёх монахов.

Под руководством Нир-Шимшона Парана из Управления древностей Израиля раскопки обнаружили монастырский комплекс, включавший часовню, столовую, кухню, служебные помещения и винодельню."Монастырь хорошо сохранился, что свидетельствует о повседневной жизни монахов в Негеве в византийский период", — заявил Паран.

На полу нашли глиняную посуду, датированную 460 годами н. э., а структура кухни дала дальнейшее представление о ежедневных рутинах: толстый слой пепла указывает на зону для приготовления пищи, которая использовалась длительное время. Археологи также обнаружили вмурованную в пол основу сосуда для хранения, которая, вероятно, служила примитивной печью.

Исследователи обнаружили ряд литургических предметов, в частности цепи, лампадки и столб для алтарной ширмы.

Большой винодельческий пресс и связанные с ним элементы, такие как оштукатуренная яма и цистерна, свидетельствуют о том, что монахи занимались виноделием.

В соседних комнатах были найдены другие доказательства практической жизни, в частности конусообразное углубление в мозаичном полу, которое, как полагают, служило для размещения ёмкости.

Неподалеку исследователи раскопали фермерский дом с прямоугольной сторожевой башней и маленьким окном. Монета, найденная на полу, датировала постройку первой половиной VI века нашей эры.

По словам Парана, и монастырь, и ферма были заброшены примерно в одно и то же время, возможно, из-за проблем с безопасностью во время перехода от византийского к раннеисламскому правлению.

Эти находки предоставляют редкую возможность исследовать то, как жили, работали и приспосабливались к пустынному окружению монахи более 1400 лет назад.

Поскольку исследователи продолжают изучать такие места, они не только сохраняют древнее наследие, но и помогают общественности лучше понять повседневную жизнь сообществ, которые существовали в суровых, изолированных условиях.

|

| |

|

|

| Сонечка | Дата: Суббота, 03.05.2025, 13:48 | Сообщение # 548 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 563

Статус: Offline

| Этот австралийский еврей был самым находчивым генералом британской армии и главным героем Первой мировой войны, бившим немца на всех её фронтах с применением танков, авиации и артиллерии. А ведь инженер Джон Монаш даже не был кадровым военным!

Джон Монаш родился в Австралии, но родным для него навсегда остался усвоенный в семье немецкий язык, который вкупе с еврейским происхождением ему ещё не раз припомнят «доброжелатели». Семья после эмиграции из Германии почти отошла от еврейских традиций, но юный Джон всё же пел в хоре только что открытой East Melbourne Synagogue и там же отпраздновал бар-мицву.

Он блестяще окончил школу и университет в Мельбурне, в котором стал магистром инженерного дела и получил диплом юриста.

Еще в университете Джон Монаш вступил добровольцем в местную роту Викторианских стрелков: Австралия в те времена была колонией Британской империи.

В 1887 году Джон получил звание лейтенанта, затем – майора, а в 1895-м он дослужился до звания майора артиллерии гарнизона Мельбурна.

Впрочем, эта служба была больше сродни ополчению, что позволяло Джону Монашу сочетать несение армейского бремени с профессиональной деятельностью, которая складывалась более чем успешно – молодой инженер быстро стал экспертом в области строительства мостов и железных дорог и пионером в использовании железобетона.

В 1907 году Австралия получила статус доминиона Британской империи, а вместе с ним – право и на собственные вооружённые силы. С этого момента армия и военное дело занимают все помыслы Джона Монаша. В 1908-м в звании подполковника он возглавляет военную разведку Австралии, а вскоре проявляет себя как военный теоретик, публикуя очерк «Уроки войны в пустыне».

Написанная же им накануне Первой мировой брошюра «Сто советов ротному командиру» стала классикой

В начале войны Монаш в звании полковника получил под своё командование 4-ю пехотную бригаду Австралийских имперских сил, которая должна была отправиться на помощь британским войскам. Не все пришли в восторг от этого назначения – еврей, да ещё и немецкий, а главный противник как раз Германия. Но назначение поддерживают высшие офицеры, начальник Генштаба и генералитет из Лондона – уж больно успешные учения провёл Монаш в 1914 году...

И он оправдал доверие – первой его значительной операцией стала успешная эвакуация союзных войск из Галлиполи в 1915 году. По инициативе Уинстона Черчилля – тогда первого лорда Адмиралтейства – страны Антанты предприняли плохо продуманный десант на турецкий полуостров Галлиполи. Расхлебывать эту кашу и поручили Монашу, который блестяще справился с задачей – в результате тщательно спланированной операции ему удалось вывести 45 тысяч британских, французских и австралийских солдат и офицеров без всяких потерь.

Туркам в качестве ответа оставалось лишь обрушить массированный артиллерийский огонь на пустые позиции союзников.

А Джон Монаш, получив звание генерала, отправился на новый фронт военных действий – оборонять Суэцкий канал в качестве командующего 3-й австралийской дивизией – и успешно справился с этой задачей.

Отличившись в Мессинском сражении и Третьей битве при Ипре, генерал Монаш был назначен командующим всеми австралийскими и новозеландскими силами в Европе.

В его подчинении оказалось более 200 тысяч солдат Антанты, включая 50 тысяч американских пехотинцев. Однако блестящие успехи Монаша на полях Первой мировой удивительным образом только усиливали слухи, что он на самом деле – «немецкий шпион». И наконец премьер-министр Австралии Билли Хьюз прибыл в Европу, чтобы лично оценить ситуацию и сместить Монаша в случае необходимости с позиции главнокомандующего.

Прибыл премьер-министр в аккурат к началу битвы под Ле Амелем, на которую педантичный Монаш, планировавший операцию, отвел всего 90 минут.

И он показал своему премьеру, а заодно и всему миру сражение совершенно нового типа – с широким применением танков и авиации, воздушной корректировкой артиллерийского огня, дымовыми завесами и сброшенными на парашютах боеприпасами, радиостанциями и сигнальными ракетами в качестве средств связи.

Все кончилось за 93 минуты полной победой войск союзников.

Это можно было считать грандиозным успехом, но командующий Монаш был раздосадован 3-минутным вылетом из графика. А премьер-министр Австралии, увидев воочию всё это, оставил прусского еврея командовать вооруженными силами своей страны.

Всех поражала способность Монаша не упускать из виду ни одной мелочи и добиваться идеальной координации всех подразделений, включая интендантские и медицинские. Даже во время сражений он организовывал доставку солдатам горячего питания прямо на передовую, а еврейским солдатам, к слову, поставляли кошерную пищу.

«Главное – всегда иметь план, – любил повторять Монаш. – Пусть это и не лучший план, но это лучше, чем никакой».

К лету 1918 года Австралийский корпус под командованием Монаша стал, наряду с канадцами, главной ударной силой союзников в Битве при Амьене, первый день которой – 8 августа 1918 года – глава германского Генштаба Эрих Людендорф назвал «самым чёрным днем немецкой армии».

А спустя несколько дней король Великобритании Георг V посвящает Джона Монаша в рыцари, возложив меч на плечо преклонившего колено генерал-лейтенанта.

Осенью 1918 года Монаш командует прорывом одного из участков Линии Гинденбурга, в ходе которого его солдаты используют макеты танков, да так умело, что немцы отступают, даже не услышав характерного звука моторов.

Война закончилась, как известно, 11 ноября в Компьенском железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша. И Джон Монаш был одним из главных и наиболее титулованных её полководцев, кавалером всевозможных орденов стран Антанты.

Что чувствовал этот гражданский, в общем-то, человек, за четыре года сделавший головокружительную военную карьеру?

«С самого начала войны и до самого последнего выстрела каждый день был наполнен горем и отвращением, – вспоминал он. – Я всегда сожалел о безжалостно загубленных жизнях и бессмысленно затраченной человеческой энергии».

После войны генерал задумался о государственной карьере, но политики националистического толка заблокировали его путь в Сенат. Однако Джон Монаш благодаря своему авторитету и военным заслугам стал членом Совета обороны Австралии, а также первым евреем в мире, которому было присвоено звание полного четырехзвёздного генерала.

Джон Монаш считался соотечественниками одним из величайших австралийцев и отцов-основателей новой государственности. Но вместе с тем он стал восприниматься и как «главный еврей Австралии». И был вынужден всю оставшуюся жизнь этому неофициальному титулу соответствовать. Благо он был вхож в высшие круги еврейской знати, дружен с Ротшильдами и Монтефиоре, а элита британского еврейства почтительно называла генерала Монаша «наш Йегуда Маккавей».

И то что австралийское еврейство стало влиятельной в стране силой – во многом личная заслуга Монаша.

Его огромный авторитет сделал невозможными публичные проявления антисемитизма в политической жизни Австралии. Благодаря его инициативе в 1924 году в Сиднее открылся Мемориал памяти еврейских солдат, сражавшихся в годы Первой мировой.

А спустя три года Монаша избирают первым президентом Сионистской федерации Австралии. Вступая в должность, он сказал: «На нас двойная ответственность – и как на евреях, и как на гражданах Австралии».

Одновременно Монаш, посещая «по службе» еврейские мероприятия и войдя в правления различных синагог и еврейских обществ, стал всё больше ассоциироваться с общиной и втягиваться в соблюдение еврейских традиций, хотя прежде был далёк от них, и даже начал по праздникам посещать службу, но искренне признавался, что «испытывает проблемы с молитвами на иврите».

В 1929 году Джон Монаш как лидер австралийских сионистов критикует бездействие британской администрации в ходе устроенных арабами погромов в Эрец-Исраэль, а год спустя выступает против «Белой книги», ограничившей еврейскую эмиграцию в Палестину.

Эта критика свела на нет возможность назначения генерала Монаша на должность британского Верховного комиссара Палестины, слухи о чём ходили довольно долго. Однако вскоре выяснилось, что ему прочат другой пост.

Правительство Его Величества и премьер-министр Австралии Джеймс Скаллин рассматривают кандидатуру Монаша на пост генерал-губернатора Австралии, то есть представителя британской короны на территории Австралийского Союза.

Примечательно, что второй кандидат на эту церемониальную, но важную должность тоже был евреем: Айзек Айзекс – генеральный прокурор Австралии и убежденный антисионист.

Именно Айзекс стал в 1931 году новым генерал-губернатором, и его взгляды на будущее Палестины сыграли в этом не последнюю роль в контрасте с позицией Монаша.

Сэр Джон Монаш скончался в Мельбурне 8 октября 1931 года в возрасте 66 лет от сердечного приступа и удостоился государственных похорон.

За его гробом шли свыше 300 тысяч человек – самая большая похоронная процессия в истории Австралии, население которой составляло тогда около 6 миллионов человек.

После поминальной службы, совершенной по еврейскому ритуалу, и семнадцати пушечных залпов генерала Монаша похоронили на Брайтонском кладбище в предместье Мельбурна.

На памятнике, согласно воле покойного, было высечено всего два слова: «Джон Монаш».

Все свои звания, титулы и регалии он решил не брать в лучший из миров.

Однако сограждане воздали ему должное – в честь Монаша названы два города и крупнейший в Австралии университет, а его портрет красуется на самом крупном австралийском банкноте.

Джон Монаш по-прежнему занимает одно из главных мест в историческом пантеоне молодой нации – великий австралиец, великий полководец, великий еврей.

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Пятница, 09.05.2025, 14:06 | Сообщение # 549 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| Человек большое ухо!

Родись Мики Гурдус на два‑три десятка лет позже, он мог бы стать совершенно обычным человеком средних лет, не отрывающимся от смартфона, но Гурдус, скончавшийся в Израиле семь с половиной лет назад в возрасте 73 лет, родился в эпоху радио.

И очень рано понял, что оно изменит всю его жизнь...

Его первый транзисторный радиоприёмник — маленький и пластмассовый — был такого плохого качества, что часто бил током, когда юный Гурдус пытался ловить УКВ‑радиопередачи со всех концов света. Но мальчик не обращал на это внимания: он рос в Израиле 1950‑х, неизменно чувствуя себя в осаде в маленькой стране, окружённой врагами, и радио служило для него обещанием большого мира за её пределами. Он слушал его не переставая, пока однажды приёмник не загорелся от перегрева...

Большинство мальчишек вырастают из увлечений детских лет, но с Гурдусом этого не произошло: сразу после окончания службы в армии он подал заявление на работу в государственное Управление по телерадиовещанию. Его квалификация, как он утверждал, заключалась в прослушивании новостей со всего мира. Он получил работу, а изумленный начальник дал ему кличку «кашавену», что на иврите означает «наш слухач».

В своей тель-авивской квартире, переоборудованной в радиостудию, он в буквальном смысле слова слушал весь мир, выуживая из сплетения радиоволн новости и сенсации.

Поэтому чуть ли не полвека ежедневные новостные сводки «Голоса Израиля» начинались привычными словами: «По сообщению нашего «слухача» Мики Гурдуса…»

Мики Гурдус родился в Тель-Авиве в семье выходцев из Польши, окончил факультет востоковедения Еврейского университета и не раз говорил, что, в сравнении со всеми западными службами радиослежения и перехвата, он «в этой области один, как никому не подотчётная единица».

Начать с того, что мало кто способен превратить жизнь в работу, а работу в жизнь.

Непонятно, когда Гурдус спал, потому что он слушал чуть ли не все радиостанции мира круглосуточно.

Он не раз повторял поговорку «солдат спит, а служба идёт».

А если и спал, то в наушниках, окружённый звукозаписывающей аппаратурой.

Поэтому в прямой эфир шли не только тексты Гурдуса, но и оригиналы записей на пяти языках, которыми, кроме иврита, он владел свободно — на арабском, английском, французском, польском и русском.

Двумя последними он был обязан своему отцу, профессиональному радиожурналисту, работавшему в Варшаве, Берлине, Копенгагене и приехавшему в Эрец-Исраэль в 1939 году, где он работал для французского радио...

Так что с самого младенчества, вместо колыбельных и сказок, Гурдус слушал таинственные позывные и неведомые разноязычные голоса, которые с возрастом уверили его в том, что именно в его квартире и находится «пуп Земли».

В доинтернетовскую эпоху Гурдус не раз первым сообщал о войнах, стихийных бедствиях, переворотах и политических скандалах.

Во время Войны Судного дня Гурдус перехватил телепередачу египетского ТВ и увидел попавших в плен израильских парашютистов, о чём немедленно сообщил по радио.

К нему тут же приехали военные фотографы, чтобы сделать снимки с его записи для идентификации израильских военнопленных.

Журналист и радиолюбитель Михаэль (Мики) Гурдус вполне мог считаться кем-то вроде хакера радиоэфира. Он прослушивал не только новости со всего мира, но и нешифрованные передачи военных, переговоры кораблей, самолётов...

Самым известным его достижением стало участие в спасении президента Кипра, архиепископа Макариоса: в ходе военного переворота президентский дворец был взят штурмом и нападавшие заявили, что президент убит. Но вскоре Михаэль поймал радиосообщение вполне живого Макариоса... Позднее президент Кипра рассказывал израильскому послу, что сообщение Гурдуса спасло ему жизнь.

Кроме того, именно Гудрус первым узнал и сообщил об угоне самолёта Air France в 1976 году – того самого, пассажиров которого спасли во время операции "Шаровая молния"...

А в 1977 году первым известил мир о захвате террористами немецкого самолёта.

Это стало возможным потому, что за много лет Гурдус составил картотеку частот чуть ли не всех международных авиакомпаний.

Так, он перехватил переговоры между террористами и другим немецким самолётом, на котором летела в Могадишо спецгруппа для освобождения заложников.

Услышав сообщение Гурдуса, немцы были в ярости, испугавшись, что он сорвал операцию.

Когда же все закончилось благополучно, сообщение Гурдуса было признано полезным и правительство ФРГ даже наградило его памятным подарком.

Гурдус оказался первым и в другой истории с заложниками (в 1979 году в Тегеране), когда он оповестил весь мир о провале американской спасательной операции.

А во время ирано-иракской войны ему удалось узнать, что Сирия и Ливан поставляют оружие Ирану. Сразу после сообщения Гурдуса Ирак разорвал дипломатические отношения с Сирией и Ливаном...

Поскольку невозможно слышать всё и всегда, у Гурдуса существовала налаженная сеть корреспондентов-радиолюбителей в других странах, с которыми он обменивался информацией.

Чем новее становилась технология, тем шире становился профессиональный диапазон «нашего слухача». Устанавливая на крыше всё новые антенны и «тарелки», Гурдус следил не только за тем, что передавали по радио, но и что показывали телестанции.

На предложения сделать перерыв и куда-нибудь поехать Мики Гурдус обычно отвечал:

«Для меня работа, как для наркомана наркотик. Никогда не знаешь что случится в следующую минуту»...

|

| |

|

|

| Бродяжка | Дата: Вторник, 20.05.2025, 04:27 | Сообщение # 550 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 750

Статус: Offline

| истории о трёх известнейших еврейских фамилиях:

https://www.lzb.lt/ru/2022/01/16/еврейский-барон/

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Вторник, 27.05.2025, 11:39 | Сообщение # 551 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| О славных победах израильской армии известно много, но вряд ли все знают, что Военно-морской флот (ВМФ), являющийся одной из основных составляющих военной мощи этой небольшой страны, также создавался при участии выходцев из России, причём, не только евреев.

Практически все первые руководители Израиля родились именно в Российской империи, а некоторые из них по законам Галахи даже не имели права называться евреями, так как были рождены русскими женщинами. Не верите, – проверьте!

Русские создавали Израиль, строили, защищали и умирали за него. Эти строки свидетельствуют о моей правоте:

«Будет прав лишь тот, кто злее,

Тот, кто смел, силён.

Нет, не зря пришли евреи

В русский батальон».

Днём рождения ВМФ Израиля считается 17 марта 1948 года, когда приказом командующего Хаганы (еврейская полувоенная организация в подмандатной Британской Палестине /1920-1948 гг./, после провозглашения Независимости ставшая основой Армии обороны Израиля – АОИ), были созданы морские части будущего ЦАХАЛа.

Однако история израильского флота началась значительно раньше: в 1934 году, то есть за 14 лет до воссоздания еврейского государства, в порту Чивитавеккья (морские ворота Рима) была открыта военно-морская школа Бейтар, большинство курсантов которой составляли выходцы из Российской империи (повторяю, не все они были евреями).

Для обучения кадетов приобрели четырёхмачтовый парусный фрегат, названный «Сара Алеф», в то время самый большой парусный корабль на Средиземном море.

На борт поднялись более сотни парней, говоривших на разных языках. И обучал их мореходному искусству первый капитан этого корабля, бывший офицер Российского Императорского флота, человек с незаурядной биографией Глеб Алексеевич Баклавский...

В середине 1930-х годов в парижскую эмигрантскую газету приходит пакет с рукописями из Палестины. Редактор – столп русской демократии образца Февральской революции 1917 года Павел Николаевич Милюков, в восхищении знакомится с присланными статьями и стихами, а затем делится впечатлениями со своим приятелем – опять-таки столпом, но сионизма ревизионистского образца Владимиром Евгеньевичем Жаботинским. Он ждёт от него подтверждения: реально ли существует этот автор – Арье Баевский, капитан еврейской морской школы, офицер-иудей, так изощренно владеющий мельчайшими интонациями русского языка, пишущий отменно умно и с живым искрящимся юмором. И реальны ли обстоятельства его жизни: «Обучает будущие кадры еврейского морского флота, судно базируется в Италии, ходит под французским флагом, капитан – еврей из Палестины, команда – итальянцы и французы, этот Баевский, видимо, еврей из России, а курсанты – еврейская молодежь со всего света!».

«Все верно, – отвечает Жаботинский, – кроме одного пункта: Баевский – не еврей, он русский, православный, и настоящее его имя – Глеб Алексеевич Баклавский».

Действительно, Глеб Алексеевич Баклавский (англ. Arye Baevsky, ивр. אריה באייבסקי) – православный, русский дворянин, военный инженер и моряк, российский и израильский военно-морской деятель, вошедший в историю Израиля как создатель первой еврейской мореходной школы и один из основателей морского флота в Эрец-Исраэль – родился 24 апреля 1889 года в Гельсингфорсе (ныне – Хельсинки), в Великом княжестве Финляндском Российской империи в семье дворянина.

В Гельсингфорсе находилась одна из баз Балтийского флота. Его отец служил корабельным врачом и являлся продолжателем семейной династии – в их роду имелись капитаны и адмиралы.

Известно, что Баклавский был очень образованным человеком, он окончил Коммерческое училище и три курса Петербургского политехнического института. Потом учился в школе военных моряков и служил офицером учебного судна. Во время Первой мировой войны сражался против немцев на Балтийском море служил в минной дивизии, участвовал в боевых действиях, при взрыве был контужен, став глухим на одно ухо.

После Октябрьской революции 1917 года оказался на Чёрном море; нарушив приказ большевиков затопить флот, вместе с другими офицерами на корабле самовольно ушёл к белым в Добровольческую армию, воевал в Стрелковой роте в составе Черноморского флотского экипажа, где был произведён из гардемаринов в подпоручики, стал заместителем командира корабля.

В марте 1920 года в связи с наступлением Красной армии перебрался в Крым, а в ноябре после разгрома армии Врангеля на одном из кораблей прорвался в Босфорский пролив, а оттуда в Триест. Там познакомился с группой российских евреев «халуцим» («пионеров-первопоселенцев») и отправился с ними в Эрец-Исраэль, в Яффу. Тогда в Палестине правили англичане...

Он прокладывает дороги в Галилее, работает в иерусалимских каменоломнях, рыбачит в Эйлате. Но, главное, он одержим идеей создания флота: ведь возвращаются евреи в страну, имеющую выход к морю.

Познакомившись и подружившись с евреями, сблизился с группой сионистов, организованной офицером Русской императорской армии Иосифом Трумпельдором, остался в Эрец-Исраэль, прошёл гиюр, принял иудаизм, став называться Арье Баевский. По просьбе ставшего его близким другом Владимира Жаботинского, который его горячо поддерживал, называя себя «поклонником Баевского», Арье обучал военному делу бойцов «Хаганы» и «Бейтара» (аббревиатура от «Брит Йосиф Трумпельдор» – «Союз имени Иосифа Трумпельдора») – молодёжной боевой еврейской организации правых сионистов, созданной в 1923 году в Риге и названной в честь героя сионистского движения первой половины XX века Иосифа Трумпельдора, погибшего в Палестине в ходе стычки с арабами.

Перу Баевского принадлежит рукопись «Курс полицейской тактики». Но его основной вклад связан со становлением профессионального флота будущего еврейского государства.

В Израиле Баевский женился на красивой девушке Ципоре, и у них родилась дочь, которую они назвали Шуламит. Его юная жена, мечтавшая строить социализм, а потом и коммунизм, уехала в Крым, где в 1920-1930-х годах прошлого века создавались советские еврейские колхозы. Однако русский офицер, познавший в годы Гражданской войны в России, чем ему грозит «сотрудничество с большевиками», решительно отказался строить «светлое коммунистическое будущее».

Вот он, типичный парадокс бытия, революций: урождённая еврейка, причислявшая себя к революционерам-большевикам, погналась за мечтой в Крым, а бывший русский дворянин, офицер, православный человек остался в Палестине, чтобы создать флот возрождаемого еврейского государства и его защищать. Что случилось с Ципорой и маленькой Шуламит, неизвестно...

Итак, в 1925 году Баевский создал Морской союз, объединивший горстку верных, увлечённых морем и свободой своей страны молодых людей.

В 1929 году, после того как арабы устроили кровавую резню в Хевроне и Иерусалиме, разъярённый Арье Баевский один ворвался в мечеть во время молитвы и, размахивая, как гранатой, бутылкой водки, осыпал правоверных крепкими, не совсем печатными русскими выражениями. Подействовало сильно – сотни трусливых мужчин бросились врассыпную, а «московский террорист», как его с тех пор называли и арабы, и англичане, предстал перед британским военным судом. К счастью, бутылка водки не подпадала под статью «предмет, годный для убийственных целей», а то ведь и смертный приговор могли бы вынести...

Итак, в 1934 году в городке Чивитавеккья была создана первая еврейская мореходная школа, и капитан Баевский по праву стал одним из её руководителей.

В начале Второй мировой войны Арье Баевский записался добровольцем в Британский флот, успел совершить несколько рейсов на остров Крит и к берегам Греции. Но в июле 1942-го возвратился из очередного плавания сильно простуженным. Диагноз – воспаление лёгких.

Его срочно госпитализировали в иерусалимскую больницу «Хадасса», но спасти не смогли.

16 июля 1942 года, в возрасте 53 лет Арье Баевский, он же Глеб Баклавский, скончался. Его с почётом похоронили на Масличной горе в Иерусалиме.

Лев Рудский.

|

| |

|

|

| KBК | Дата: Вторник, 03.06.2025, 15:36 | Сообщение # 552 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 145

Статус: Offline

| Как был освобожден Иерусалим?

Израильское правительство не стремилось освободить Иерусалим. Или, если выразиться точнее, этого не хотели министры партий Авода и Мафдаль.

Моше Даян говорил: "Кому нужен весь, этот Ватикан".

Премьер-министр Эшколь договорился с Хусейном, что будет некоторая "пиротехника" в районе Армон А-нацив, чтобы Хусейн мог формально выполнить то, что он обещал под давлением египетскому президенту Насеру.

Но некая высшая сила распорядилась по-другому и Шестидневная война пошла так, что военные специалисты до сих пор не могут объяснить её логику.

Я называю эту войну - Войной Чудес.

Небольшая часть из этих чудес стала мне понятна случайно около пяти лет назад, когда я услышал интервью с генерал-майором Авиягу Бен-Нуном, воевавшим в той войне ещё молодым пилотом.

Бен-Нун рассказал, как он летел вместе с другими самолётами израильской авиации на самой низкой высоте, чтобы их не засекли радары противника, почти касаясь верхушек деревьев. Они провели обходной манёвр, почти садясь на высокие волны и не замеченными достигли своей цели.

Чудом никто из них не столкнулся друг с другом и не был обнаружен вражескими радарами. Вопреки всем опасениям они смогли разбомбить египетские аэродромы возле Каира.

Это было не просто чудо - это было нечто гораздо большее...

Когда Авиягу Бен-Нун бомбил египетский аэродром, он спугнул египетский тяжёлый бомбардировщик, который хотел взлететь. Бен-Нун был вынужден выбирать между преследованием бомбардировщика и выполнением поставленной перед ним задачи, и он предпочел последнее.

Другие самолёты попытались было преследовать этот египетский бомбардировщик, но его опытный пилот сумел выполнить сложный маневр и уклониться от них.

Годы спустя, когда Бен-Нун вышел в отставку он встретился с неким иорданским бизнесменом, во время Шестидневной войны тот был главой авиадиспетчеров и наблюдал из Рамаллы за израильскими самолётами и аэродромами.

Перед войной израильские лидеры убеждали короля Хусейна не присоединяться к агрессии египетского диктатора. Молодой Хусейн собирался так и поступить. Но как раз в то время, как Бен-Нун и его друзья бомбили Египет, Насер позвонил Хусейну и сказал ему: "Наши самолёты бомбят Тель-Авив и Хайфу, мы обстреляли Израиль с моря. Вы хотите потерять Иерусалим?"

Хусейн озабоченно связался с начальником своих авианаблюдателей. "Хусейн спросил меня, вижу ли я египетские самолеты, летящие на Тель-Авив", - рассказал иорданский бизнесмен Авиягу Бен-Нуну. - "Я сказал ему, что я ничего не вижу, но в то время как мы говорили, на экране вдруг появились сотни самолётов, направляющихся из Египета в сторону Тель-Авива и я сообщил об этом своему королю... "

Авиадиспетчеры не заметили израильские самолеты на пути в Египет. Когда же Бин-Нун с друзьями возвращался в Израиль после уничтожения военно-воздушного флота на египетских аэродромах, то они уже не прятались и летели на обычной высоте.

Иорданские наблюдатели приняли их за египетские и спровоцировали этим Хусейна вступить в войну против Израиля.

В конечном итоге именно это и привело к освобождению Иерусалима, Иудеи и Самарии.

Если бы не было этой примечательной ошибки, то Иерусалим так и остался бы под властью Иордании, но это далеко не все чудеса, которые тогда приключилось.

"Единственная моя неудача в тот день", - заключил свое интервью Бен-Нун - "было то, что я упустил тот египетский бомбардировщик. Потому что позднее выяснилось, что в нём был весь египетский Генеральный штаб вместе с его главой".

И мне тут же вспомнилось другое интервью военного историка, доктора Ури Мильштейна журналу "Некуда", в котором он описывает ту же самую историю, но с другой точки зрения.

Мильштейн, не упоминая имени Бен-Нуна, рассказал о том, что благодаря ошибке израильского пилота, который не смог сбить египетской бомбардировщик, спасся египетский начальник генштаба. "Эта ошибка была очень удачной", - пояснил Мильштейн. - "Пируэты египетского пилота, который уворачивался от преследования, так укачали бедного начальника генштаба, что он сразу же, ещё с борта самолёта приказал своей армии немедленно оставить весь Синайский полуостров".

Здесь следует пояснить, что танки египетской армии были очень хорошо укреплены на Синае в полном соответствии с советской оборонной доктриной. Прорыв на этом фронте дался бы нам очень дорогой ценой и занял бы много более шести дней.

Однако, после приказа египетского начгенштаба, израильские самолёты начали преследовать отступающие египетские колонны. Таким образом, война на Синайском полуострове превратилась в преследование отступающего в панике противника...

Мне не хватило бы здесь места для описания чудес, которые произошли в боях за Иерусалим, но в итоге Иерусалим был освобождён против воли обеих сторон, как арабов, так и евреев ...

Нужно верить очень глубокой и сильной верой в отсутствие Всевышнего, чтобы не увидеть руку провидения в этом исключительном сочетании чудес, продолжавшихся в течение всей войны. Чудес, которые преподнесли евреям землю их отцов на блюдечке с голубой каемочкой.

Всё, что остается просить в день праздника освобождения Иерусалима, всё чего нам остается ждать - это национального лидера, который сможет понять значение этого небесного дара, а не будет пытаться от него избавиться.

М.Фейглин, 13.06.2012года

|

| |

|

|

| smiles | Дата: Среда, 11.06.2025, 12:40 | Сообщение # 553 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 261

Статус: Offline

| Генри Киссинджер официально не занимал государственные посты на протяжении последних 46 лет, но при этом оставался одним из самых влиятельных и авторитетных политиков.

Мнения о нём были самыми противоречивыми, одни считали его мудрым человеком, благодаря которому были погашены многие конфликты, а другие называли «доктором Зло» и даже военным преступником.

При этом переоценить его роль в международной политике вообще и в разрядке напряжённости в частности просто невозможно.

Он родился в1923-м в еврейской семье в Германии. Его мать занималась домашним хозяйством и воспитанием двух сыновей, а отец работал учителем в школе. Генри Киссинджер рос очень активным и любознательным, обожал футбол, а политикой интересоваться его заставила жизнь.

После избрания Адольфа Гитлера канцлером Германии жизнь семьи и его лично начала стремительно меняться. Генри и его брат часто подвергались нападениям банд Гитлерюгенда.

Будущему политику было 15 лет, когда семья была вынуждена эмигрировать в США: отца тогда уволили с работы, а сам Генри не смог поступить в гимназию из-за принятых антисемитских законов.

В Америке он год учился, как все его ровесники, а после перевёлся в вечернюю школу, чтобы иметь возможность днём зарабатывать себе на жизнь и помогать семье.

После получения документа о среднем образовании Генри Киссинджер изучал бухгалтерский учёт в Нью-Йоркском городском колледже, продолжал работать и был при этом одним из лучших студентов.

Сумел выделиться он и в армии, куда был призван в 1943 году: продемонстрировав блестящее владение немецким языком, Генри оказался в военной разведке, впоследствии участвовал в боевых действиях и очень опасных разведывательных операциях, был переведён в Корпус контрразведки (CIC), где стал Специальным агентом, а после окончания Второй мировой войны преподавал в Школе разведки. По окончании службы в армии он снова пошёл учиться, получив в результате две учёные степени, причём Гарвард он окончил с отличием.

Он всё стремился делать безукоризненно, чтобы ему не в чём было упрекнуть самого себя. Он преподавал в Гарварде, работал в исследовательских центрах и группах, занимавшихся аналитикой и разработкой предложений по урегулированию конфликтов.

С начала политической карьеры он сумел добиться очень многого, а его работа на посту госсекретаря была примером невероятной продуктивности.

Рональд Рейган и Генри Киссинджер

Генри Киссинджер, занимая государственные посты, прославился своими достижениями в области снижения военной напряжённости. Это благодаря его непосредственному участию стали устанавливаться отношения с коммунистическим Китаем и налаживаться связи с Советским Союзом.

Он сам неоднократно посещал СССР, а затем и Россию...

Генри Киссинджер и Леонид Брежнев

Генри Киссинджер вложил свой неоценимый вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, он подписал соглашение о прекращении войны во Вьетнаме и получил за это Нобелевскую премию мира.

Когда в 1977 году Генри Киссинджер покинул пост госсекретаря, он основал международную консалтинговую фирму, занимавшуюся аналитикой и экспертными оценками.

При этом не прервалась и его связь с разведкой, он в 1980-х на протяжении 6 лет состоял в Консультационном совете по разведке при президенте США, в 2011 руководил Комиссией по расследованию терактом 11 сентября.

Кроме того, Генри Киссинджер писал книги и не раз включался в значимые политические процессы.

Он был личностью поистине культовой.

Киссинджер называл себя «одиноким ковбоем», романтический образ которого он называл частью своего метода, его часто цитировали и он стал самым ярким представителем «челночной дипломатии» и realpolitik, исходящей из практических соображений, а не идеологических или моральных.

Известен Генри Киссинджер был ещё и как один из руководителей Бильдербергского клуба, который ещё называют «теневым глобальным правительством».

Его называли человеком выдающегося ума и большим эрудитом, к оценкам и прогнозам которого необходимо прислушиваться.

Генри Киссинджер до последних месяцев жизни принимал участие в международных конференциях, на которых озвучивал собственные прогнозы относительно будущего.

К примеру, он говорил в 2012 году о том, что через десятилетие Израиля не будет на карте мира. Этот прогноз его не сбылся, однако после начала резни в октябре 2023-го вспомнили о нём в разных уголках мира.

Говорил политик и о вероятности третьей мировой войны, связанной, прежде всего, с противостоянием Китая и США. При этом пояснял: две страны с самой развитой экономикой имеют прямо противоположные цели, и каждая из сторон постарается их достигнуть. Генри Киссинджер объективно оценивал положение США, отмечал ослабление положения страны на международной арене, предсказывал потерю авторитета из-за продовольственного кризиса и распрей внутри Евросоюза.

Генри Кессинджер мечтал о том, чтобы на планете наступил мир через взаимное понимание, однако признавался: она чувствует, скорее, приближение глобальной катастрофы, которая, возможно, и заставит людей впоследствии перестать воевать друг с другом.

Ещё в 2014 году Киссинджер был готов стать посредником в переговорах между конфликтующими сторонами, но его об этом никто не просил...

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Воскресенье, 15.06.2025, 16:15 | Сообщение # 554 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| Операция «Бенедикт» продолжалась менее трёх месяцев, но, несмотря на короткий срок, советской авиации с помощью лётчиков Королевских ВВС удалось уберечь воздушное пространство Заполярья от господства военно-воздушных сил вермахта. Благодаря участию союзников была усилена оборона Мурманска, а также сохранен важный порт, который единственный в зоне Северного полярного круга обеспечивал поставки стратегического груза и продовольствия.

Подписание между СССР и Великобританией в июле 1941 года соглашения по борьбе с Германией сделало страны официальными союзниками. Однако, несмотря на это, сражаться плечом к плечу солдатам двух государств приходилось редко – слишком далеко располагались театры военных действий, где они принимали участие.

Британские арктические конвои были задействованы в доставке в СССР грузов по ленд-лизу и поставках в Англию золота и природных ресурсов. Совместно союзнические войска входили на территорию Ирана, с целью предотвратить превращение страны в пособника Германии. Ещё одним ярким, но практически забытым эпизодом боевого сотрудничества было участие Великобритании и Союза в лётных операциях против немецких войск в районе советского Заполярья

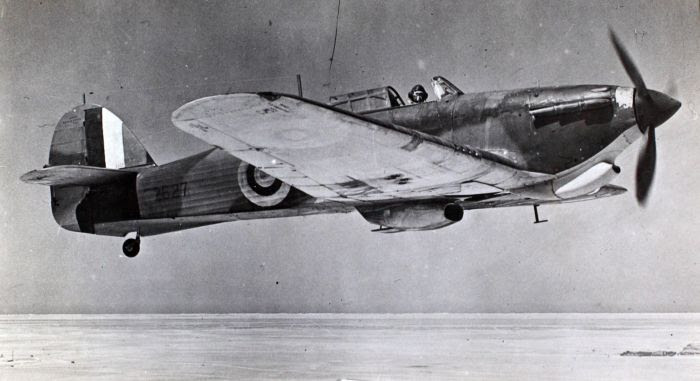

истребитель «Харрикейн

После вторжения Германии на советскую территорию усилиями СССР и Британии была организована отправка через Ледовитый океан конвоев с продовольствием и английским оружием. Принимал грузы ближайший незамерзающий порт в Мурманске, в случае потери которого Советский Союз лишался стратегически важных поставок и получал практически ещё одну линию фронта.

Инициированная Лондоном операция «Бенедикт» помогала решить сразу две задачи: усилить оборону Мурманска и научить советских лётчиков пилотировать истребители «Харрикейн». Самолёты доставлялись в разобранном виде из Англии, поэтому требовались не только грамотные пилоты, но и квалифицированный технический персонал, знакомый с устройством воздушной техники.

Для отправки в СССР Британия сформировала подразделение Королевских военно-воздушных сил, которое состояло из приблизительно 500 человек обслуживающего персонала – лётных диспетчеров, техников, медиков, переводчиков, поваров и более чем 30-и пилотов.

Британские лётчики в СССР осенью 1941 года

Тридцать первого августа 1941 года советская сторона приняла большую часть британцев, прибывших в страну на кораблях конвоя «Дервиш». Вместе с людьми, были доставлены и 15 разобранных истребителей «Харрикейн». 6 сентября к ним добавились ещё 24 самолёта, отправленных из Англии на авианосце «Аргус».

Помощь союзников в СССР принимали с искренней благодарностью, которая выражалась не только в добросердечном отношении, но и отличном питании. Один из участников операции «Бенедикт», британский лётчик Тим Элкингтон вспоминал: «Нам давали продуктов в очень большом количестве. При этом еда была по-настоящему вкусной и разнообразной – в пайке часто были яйца, икра, консервированный окорок и компот из слив или вишен, масло, блины, красное вино, шампанское, копчёная сёмга».

Надо ли говорить, что в условиях военного времени, когда жители СССР уже переходили на продуктовые карточки, британцы получали в прямом смысле королевский стол.

Впрочем, иностранные военные не прохлаждались: они ежедневно занимались подготовкой советских пилотов, показывая все тонкости управления британскими истребителями. В сжатые сроки они подготовили четыре авиационных полка Карельского фронта. Новоиспечённые специалисты, обретя навыки, становились учителями и для других лётчиков, в подразделения которых поступали зарубежные военные самолёты.

Советский ас Борис Сафонов с британскими лётчиками Кеннетом Уодом и Чарльтоном Хоу

Занимаясь сборкой истребителей и подготовкой советского лётного состава, британцы не отсиживались в тылу – с начала осени 1941 года они постоянно патрулировали район Заполярья, нередко вступая в боевые схватки с немецкими и финскими пилотами. Кроме того, одновременно асы Королевских ВВС занимались прикрытием кораблей Северного флота, воздушной защитой советских бомбардировщиков, а также обороной неба Мурманска и защитой арктических конвоев.

Результатом союзной помощи стало то, что немцы после потери пятнадцати самолётов в сражениях с англичанами заметно снизили лётную активность, поняв, что русским помогают опытные пилоты. Один из командиров советской эскадрильи так охарактеризовал союзников, общаясь с военным репортёром: «Не знаю, как похвалить лучше, чем сказать, что они показали себя настоящими солдатами – дисциплинированными и бесстрашными. В бою они дерутся не хуже моих орлов, и этим уже всё сказано».

О бесстрашии, но уже советских пилотов, часто говорили и англичане. Их поражало умение русских подниматься в воздух, несмотря на чрезвычайные погодные условия: никто из британских асов не стал бы совершать вылет в снежный буран, практически при нулевой видимости.

Об одном из советских лётчиков – Борисе Сафонове, победившем в 25 боях, его зарубежный коллега – пилот Королевских ВВС Эрик Картер, вспоминал: «У него полностью отсутствовал страх. Я так и не понял – либо он был сумасшедшим, либо очень и очень хорош в своём деле».

Операция «Бенедикт» завершилась осенью 1941 года. Когда в ноябре английское судно с экипажами Королевских ВВС отходило от архангельского причала, провожать его вылетели «Харрикейны», на чьих крыльях виднелись уже красные звёзды. За время недолгой, но результативной миссии британцев, четверо их них были удостоены высшей государственной награды СССР – ордена Ленина. Четверо советских лётчиков получили от правительства Великобритании кресты «За выдающиеся лётные заслуги» – награды за мужество и преданность долгу.

После окончания войны между былыми союзниками отношения сильно испортились. Но несмотря на это случаи искренней помощи терпящим бедствие были не раз...

|

| |

|

|

| Бродяжка | Дата: Среда, 25.06.2025, 06:09 | Сообщение # 555 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 750

Статус: Offline

|

Каждый израильтянин, да и любой турист, может запросто побывать в Ливане. Для этого не нужно ни виз, ни паспортов. Да и вообще никаких документов – въезд с израильской стороны совершенно свободный. Всё дело в уникальной деревне, одна половина которой находится в Израиле, а другая – в Ливане... Большинство её жителей – граждане Израиля. Некоторые имеют и ливанские паспорта. Но все они считают себя сирийцами.

Цены в местных магазинах по израильским меркам ну просто смешные. А всё благодаря тому, что деревня Аджар – по сути, серая налоговая зона. Ни акцизов тебе, ни пошлин. И на полках тут представлены товары со всего арабского мира, включая – не поверите – даже Саудовскую Аравию! А учитывая немалые доходы населения – многие жители отсюда работают, к примеру, врачами в израильских клиниках, – уровень жизни здесь оказывается весьма высоким. Что видно даже по домам местных жителей, которые не просто прелестны, но и не лишены некоторого архитектурного изыска.

В целом Аджар – удивительно чистый и красивый посёлок с очень дружелюбным отношением к евреям. А в центре посёлка, оказавшемся на «ливанской стороне», расположен «Сад мира», где среди разных символов стоит и большая менора.

Аджар – удалённая деревушка на северо-западе Голанских высот – попала в состав Израиля после Шестидневной войны совершенно случайно. Никаких боевых действий там не велось, и никакого интереса для израильской армии эта деревня не представляла. Израильские военные прибыли туда, когда бои уже отгремели. Изучив на местности старые британские карты, офицеры ЦАХАЛа пришли к выводу, что деревня располагается всё же на территории Ливана.

Но вот только ливанские власти аджарцев за своих не признавали – ведь те по национальности алавиты.

Ливанцы заявили, что считают деревню частью сирийских Голанских высот, которые, напомним, отошли уже к тому времени к Израилю.

В результате посёлок оказался заблокированным между государствами. Так он и существовал в качестве независимой территории, управляемой местным старостой-мухтаром. Целых два месяца – а потом закончилось продовольствие...

В соседнем Ливане меж тем разгоралась гражданская война, и вариант «возвращения» под его контроль не рассматривался жителями деревни даже в самой отдаленной теории.

Они обратились к израильским властям с просьбой перейти под власть еврейского государства в составе Голанских высот.

В 1981 году Кнессет одобрил закон о вхождении Голанских высот в состав Израиля, и таким образом все жители Аджара наряду с другими жителями региона получили право на израильское гражданство. И немедленно им воспользовались.

А летом 1982-го началась израильско-ливанская война, вошедшая в историю под названием Первой ливанской. Силы ЦАХАЛа были вынуждены войти на территорию Ливана для установления там буферной зоны безопасности, которая оставалась под контролем Израиля и союзной ему Армии Южного Ливана вплоть до 2000 года – пока израильский премьер Эхуд Барак зачем-то не вывел оттуда войска.

Но пока на юге Ливана дислоцировались израильские части, жители деревни Аджар могли свободно перемещаться в обоих направлениях, население деревни росло, а сама она, как и любой израильский муниципалитет, была подключена к электрическим и водопроводным сетям.

Случившееся потом «уточнение и признание» официальным израильским правительством так называемых «международных границ Ливана» обернулось для жителей деревни сущим кошмаром. Израиль вывел свои войска из северной части Аджара – и деревня оказалась раздёленной пополам. Причём граница шла прямо по отдельным домам!

Израильская часть посёлка превратилась на долгие 20 лет в закрытую военную зону. А жителям северной части посёлка стали активно «всучать» ливанские паспорта.

И Аджар на долгие годы превратился в страшную дыру для контрабанды наркотиков и оружия из Ливана.

Во время Второй ливанской войны ситуация повторилась: сначала ЦАХАЛ снова занял весь посёлок целиком, но в 2010-м было опять решено передать северную часть деревни Ливану. И в этот раз решение сопровождалось уличными протестами аджарцев, противившихся возвращению под контроль Ливана.

Однако начавшаяся в соседней Сирии гражданская война смешала карты, и окончательный вывод войск не состоялся.

В итоге местные жители построили на границе деревни с Ливаном полноценный пограничный забор, за которым разместились подразделения голубых касок из ЮНИФИЛ. А осенью 2022-го Израиль снял статус закрытой военной зоны с южной части деревни – и открылось свободное посещение со стороны Израиля.

В посёлок сразу же устремились толпы туристов: в хорошие дни его посещают свыше 4000 человек, то есть в полтора раза больше собственного населения Аджара. Прерывалось свободное посещение лишь однажды – в активный период войны с «Хезболлой» в 2024 году...

Любопытно, что Аджар – единственный населённый пункт на территории Израиля, где все жители – алавиты. Понятно, что в нынешних условиях они не хотят ни возвращения «под крышу» Ливана, ни тем более присоединения к Сирии, где на фоне гражданской войны пришедшие к власти исламисты начали преследование алавитов, к которым принадлежали и свергнутый президент Башар Асад, и высший слой правящих при нём сирийских элит.

Более того – после недавнего зверского убийства сотен сирийских алавитов, включая женщин и детей, их лидеры обратились к премьер-министру Израиля, ранее обещавшему защитить сирийских друзов, с просьбой «спасти от жестокого режима и их тоже». Лидеры сирийских алавитов призвали Израиль к использованию всех сил ЦАХАЛа, включая военно-воздушные и военно-морские силы, для своего спасения.

Сомнительно, чтобы Израиль решился проводить полномасштабную сухопутную операцию в центре Сирии для спасения алавитов. Но не исключено, что обкатанная в Аджаре модель «серой зоны», в которой сохраняется израильский военный контроль при полной автономии местных жителей, может быть применена и к другим населённым пунктам в израильском пограничье, например, на тех же Голанских высотах в Сирии, где ряд районов перешли недавно под контроль Израиля.

М. Чернов

|

| |

|

|

|