| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

от архивариуса

| |

| papyura | Дата: Понедельник, 30.06.2025, 07:10 | Сообщение # 556 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| В своём эссе 1850 года «Что видно, и чего не видно» Фредерик Бастиа объясняет: «в экономике каждое действие, привычка, институт или закон порождают не одно, а целую цепь последствий».

Непредвиденные последствия превращают добрые намерения в пагубную политику, и одним из лучших примеров этого служит иностранная помощь.

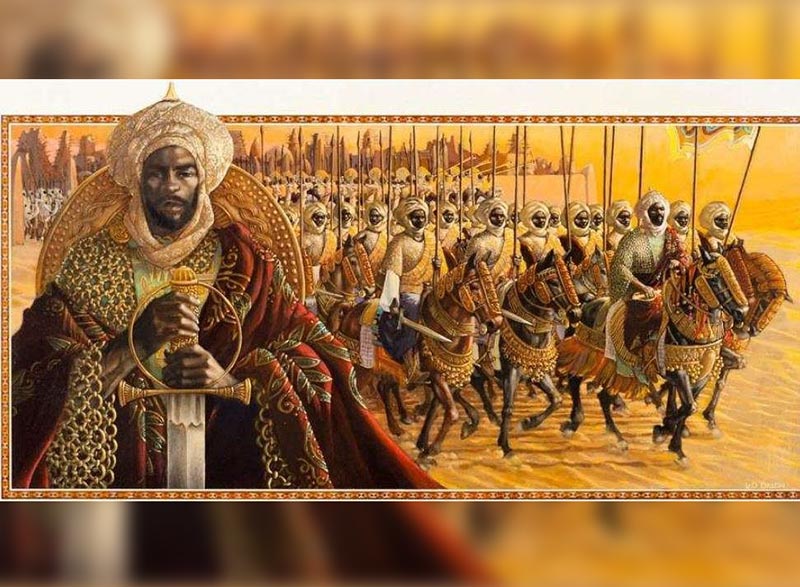

Благие намерения Мансы Мусы, возможно, были первым в истории случаем провалившейся внешней помощи.

Известный как «Повелитель рудников Вангара», Манса Муса I правил империей Мали между 1312 и 1337 годами. Торговля золотом, солью, медью и слоновой костью сделала Мансу Мусу самым богатым человеком в истории человечества.

Будучи практикующим мусульманином, Манса Муса решил совершить хадж в Мекку в 1324 году. Считается, что его караван насчитывал 8000 воинов и приближённых (по другим данным – до 60 000), 12 000 рабов с 48 000 фунтами золота и 100 верблюдов, несущих по 300 фунтов золота каждый. Для усиления зрелищности ещё 500 слуг шли впереди каравана с посохами из чистого золота весом от 6 до 10,5 фунтов каждый. В сумме, согласно оценкам, он перевёз с одного конца Африканского континента на другой около 38 тонн золота – это эквивалент сегодняшних золотых резервов центрального банка Малайзии, больше, чем хранят в своих хранилищах такие страны, как Перу, Венгрия или Катар.

По пути Манса Муса остановился в Каире на три месяца и каждый день раздавал золотые слитки бедным, учёным и местным чиновникам. Его посланники обходили базары, расплачиваясь золотом по завышенной цене. Арабский историк аль-Макризи (1364–1442) писал, что дары Мансы Мусы «поражали глаз своим великолепием и роскошью».

Но радость длилась недолго. Поток золота, наводнивший улицы Каира, оказался столь велик, что ценность местного золотого динара упала на 20 процентов, и городу потребовалось около 12 лет, чтобы оправиться от инфляционного давления, вызванного этим обесцениванием.

С тех пор непредвиденные последствия добрых намерений в сфере иностранной помощи повторяются снова и снова.

Примеры из недавней истории многочисленны:

В 1950–1960-х годах в рамках программы «Еда ради мира», созданной Дуайтом Д. Эйзенхауэром в 1954 году, рынки Индии, Пакистана и Индонезии оказались вынуждены конкурировать с массивным потоком продовольственных пожертвований из США. Эти пожертвования разорили тысячи местных фермеров и на десятилетия затормозили развитие сельского хозяйства в этих странах.

В 1971 году правительство Норвегии выделило 22 миллиона долларов на строительство завода по переработке рыбы в Кении, на озере Туркана. Цель заключалась в экспорте рыбы и создании рабочих мест для народа туркана, но они были кочевниками и не имели ни знаний, ни интереса к рыбной ловле. Кроме того, стоимость оборудования для охлаждения была очень высокой. Завод закрылся спустя несколько дней.

Всемирный банк выдал Танзании более 10 миллионов долларов на переработку кешью. В результате к 1982 году в стране появилось 11 фабрик, способных перерабатывать втрое больше орехов, чем производилось ежегодно. Шесть фабрик простаивали, нуждаясь в запасных частях, а остальные пять работали менее чем на 20% мощности. Танзании оказалось дешевле отправлять необработанные орехи в Индию для переработки.

В 1995 году, во время гражданской войны в Судане, организация Christian Solidarity International начала выплачивать от 50 до 100 долларов выкупа за рабов из народа динка, захваченных на юге страны. Продавать рабов сочувствующим европейцам и североамериканцам стало выгоднее, чем продавать их на север за 15 долларов. «Добрые намерения» стимулировали рынок и побуждали работорговцев захватывать больше людей...

К проблемам непредвиденных последствий добавляется ещё одна – проблема стимулов самих организаций, работающих в сфере международной помощи. В 2019 году издание Devex опубликовало расследовательскую серию под названием What went wrong? («Что пошло не так?»).

Эта организация – коммуникационная платформа и крупнейший поставщик контрактных услуг в сфере международного развития – сообщила, что только в одной Кении за последние десять лет провалились 22 проекта практически во всех секторах: «включая здравоохранение, образование, гендерное равенство, жилищное строительство и адаптацию к изменению климата».

Devex приходит к ключевому выводу о том, почему эти ошибки повторяются: «В отрасли, где хорошие новости вознаграждаются увеличением финансирования, организации, оказывающие помощь, часто не желают признавать недостатки проектов или, что ещё хуже, их провал».

Значит ли это, что добронамеренная международная помощь в сфере развития действительно может работать? Вопреки мнению Джеффри Сакса о необходимости увеличения расходов на внешнюю помощь, экономист Уильям Истерли утверждает: «Запад потратил 2,3 триллиона долларов на внешнюю помощь за последние пять десятилетий (…) так много искреннего сочувствия не принесло результатов тем, кто в них нуждается».

Хотя такие как Билл Гейтс, считают внешнюю помощь безусловным благом, поток капитала из развитых стран в основном питает коррупцию в странах-получателях и снижает подотчётность этих правительств перед наиболее нуждающимися слоями населения. Что ещё хуже – это откладывает проведение реформ, необходимых для того, чтобы эти страны могли интегрироваться в мировую торговлю на основе надёжных институтов и экономик, свободных от бюрократических барьеров. А ведь именно это – лучший путь к настоящему прогрессу.

Похоже, международные агентства развития начинают осознавать влияние непредвиденных последствий. Тем не менее, этого недостаточно.

Контрольно-счётная палата США (GAO) сообщила, что в 2015 году шесть крупнейших организаций учли непредвиденные побочные эффекты только примерно в 28% оценок своих проектов внешней помощи.

Очень часто непредвиденные последствия в итоге разрушают добрые намерения тех, кто забывает о том, что видно и что не видно, как писал Фредерик Бастиа. К сожалению, как говорил Милтон Фридман, «одна из наших главных ошибок – это судить о политике и программах по намерениям, а не по результатам».

Речь не о том, чтобы отказаться от солидарности, а о том, чтобы учиться и становиться более эффективными в благородной задаче – помогать тем, кто в этом действительно нуждается.

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 12:54 | Сообщение # 557 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 318

Статус: Offline

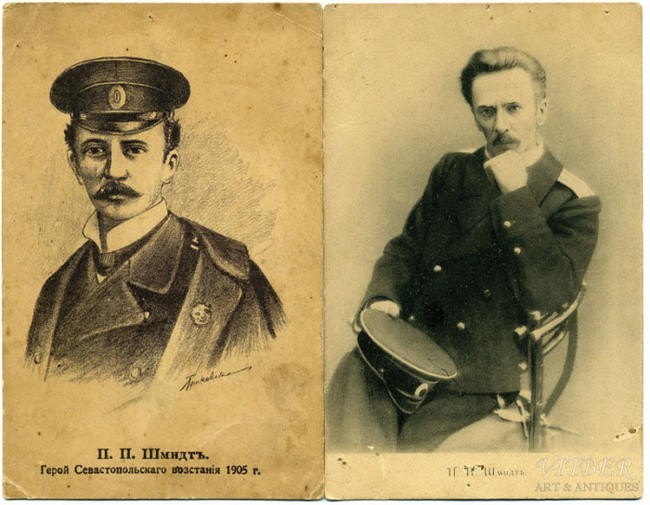

| Неизвестный лейтенант Шмидт: пламенный революционер или душевнобольной аферист?

Людям нужны герои. Это нехитрое правило строго выполнялось советской властью. Однако часто оно приводило к тому, что некоторые личности, «канонизированные» пропагандой, на самом деле своим светлым образам соответствовали лишь отчасти.

В случае легендарного морского офицера, одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года Петра Петровича Шмидта эта часть была, пожалуй, слишком мала.

Его липовые сыновья-аферисты, расплодившиеся в 20-х годах, как ни странно, на самом деле имели много общего со своим прославленным «отцом».

Славная династия морских офицеров, отпрыском которой являлся Пётр Шмидт, подарила России немало доблестных военных моряков: его отец, дослужившийся в конце жизни до контр-адмирала, был героем обороны Севастополя 1854-1855 гг. Именно во время этих драматических событий он познакомился с будущей супругой, киевской дворянкой Екатериной фон Вагнер. Девушка доблестно исполняла свой долг, работая сестрой милосердия.

Так что юному Петру Петровичу, родившемуся в феврале 1867 года, была уготована судьба

военнослужащего.

Надо отдать должное Петру Шмидту, он действительно с детства бредил морем, и в 1880-м поступил в Петербургское морское училище (Морской кадетский корпус). Правда, очень быстро выяснилось, что в реальности военная дисциплина не для него. У мальчика сразу начались нервные срывы и припадки. Только с помощью авторитетных родственников он одолел этот этап жизни и был по окончании учебы направлен мичманом на Балтийский флот. Однако уже через два года службы молодой офицер совершает поступок, который, должен бы поставить крест на всей его дальнейшей карьере – он женится на женщине с «жёлтым билетом» - т.е. профессиональной проститутке Доминикии Павловой. Отец Петра Шмидта от такой выходки сына слёг и вскоре умер.

Дальше за его судьбу нёс ответственность дядя, Владимир Шмидт, старший флагман Балтийского флота. Влиятельному родственнику удалось замять скандал и перевести непутёвого племянника на Тихоокеанский флот.В принципе, вся история службы Петра Петровича Шмидта может служить примером того, как вредны бывают родственные связи в тех случаях, когда протеже действительно не соответствуют своему месту. Его послужной список представляет собой пёстрое «лоскутное одеяло», в котором должности, корабли, «отпуски по болезни» и наказания сменяют друг друга непрерывной чередой...

Тем не менее, в 1895 он дослужился до лейтенанта. Несколько раз увольнялся и возвращался затем в строй. Интересно, что во время отставки Петр Шмидт жил некоторое время в Париже и изучал там воздухоплавание. В Россию он вернулся, одухотворенный идеей о покорении воздушных просторов, но при первом же показательном полёте его аэростат потерпел крушение. В результате до конца жизни он страдал от болезни почек, полученной в результате удара при аварии.

Надо отметить, что этот человек действительно был психически нездоров. В 1889 году он даже проходил курс лечения в «Частной лечебнице доктора Савей-Могилевича для нервных и душевнобольных» в Москве, а до этого лечил неврастению в Нагасакском береговом лазарете.

С ранней юности он был склонен к припадкам неудержимой ярости, которые часто заканчивались судорогами и конвульсиями. Возможно, что, родись он в более спокойный для нашей страны период, его карьера бы тихо и бесславно закончилась, не став достоянием истории. Однако в моменты глобальных изменений такие люди, часто обладающие харизмой, талантом оратора и умением вести за собой толпу, порой оказываются настоящими «зажигалками» для революционных событий.

Открытки с изображением героя Севастопольского восстания 1905 года П.П.Шмидта

К 1905 году лейтенант Шмидт, пристроенный дядей в очередной раз на «тёплое» и тихое местечко - командиром отряда из двух устаревших миноносцев в Измаиле, умудрился удрать в путешествие по югу России, прихватив с собой отрядную кассу. Так, из-за 2,5 тысяч рублей, он в очередной, и теперь уже последний раз расстался с флотом.

Дезертирство в военное время, да ещё и растрату даже высокопоставленный родственник уже не смог прикрыть. Деньги он, правда, помог вернуть, а вот с военной службы Петра Петровича выгнали. Обиженный на всех, Шмидт с головой окунулся в политику - участвовать в митингах и выступлениях он начал ещё до увольнения, а теперь же открыто примкнул к оппозиции во время беспорядков в Севастополе.

У революционеров флотский офицер, да ещё и с хорошо поставленной речью, оказался как раз на своём месте и быстро приобрёл популярность. Его бывшие многочисленные отсидки на гауптвахтах, и даже его нервический темперамент с периодическими приступами (один случился прямо во время выступления), создали ему ореол страдальца.

Одним из самых известных стало выступление Петра Шмидта на похоронах восьми человек, погибших в ходе беспорядков. Его пламенная речь сохранилась в истории как «клятва Шмидта»: «Клянёмся в том, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоёванных нами человеческих прав».

В ноябре 1905 года, когда волнения переросли в мятеж, Шмидт оказался практически единственным русским офицером среди революционеров, что сделало его незаменимой фигурой. В ночь на 26 ноября восставшие вместе со Шмидтом прибыли на крейсер «Очаков» и призвали моряков присоединиться к «движению за свободу».

Матросы захватили крейсер, а Шмидт объявил себя командующим Черноморским флотом, дав сигнал: «Командую флотом. Шмидт». И сразу вслед за этим отправил телеграмму Николаю II: «Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от Вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и не повинуется более Вашим министрам. Командующий флотом П. Шмидт».

Если бы планы новоявленного героя осуществились, полуостров Крым отделился бы от России, образовав «Южно-русскую социалистическую республику» с самим лейтенантом Шмидтом, разумеется, во главе...

Как вспоминал затем мичман Гарольд Граф, который несколько месяцев служил с Петром Петровичем, Шмидт «происходил из хорошей дворянской семьи, умел красиво говорить, великолепно играл на виолончели, но при этом был мечтателем и фантазёром».

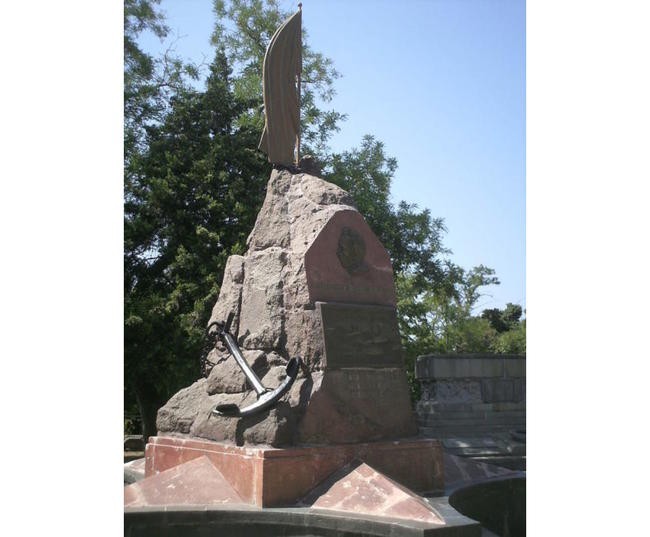

Конечно, для реализации своих фантазий у него не было ни малейших возможностей. После подавления мятежа все руководители Севастопольского восстания, в том числе и П. П. Шмидт, по приговору военно-морского суда в марте 1906 г. были расстреляны на острове Березань.

Однако смерть яркой и запомнившейся людям личности, как это часто бывает, даже сделала его ещё более популярным.

После Февральской революции 1917 года это имя снова было использовано как символ революционной борьбы, в результате чего непутёвый офицер и мятежник-неудачник стал одним из известнейших лиц революции.

На вопрос, кем же он был на самом деле – героем, психически-больным или аферистом-растратчиком, наверное, можно ответить, что был, действительно, и тем, и другим, и третьим. Оказавшись в нужное время в нужном месте, эта странная и противоречивая личность смогла оставить свой след в истории. Огромное количество улиц, парков, заводов и учебных заведений, названных в его честь, до сих пор хранят это имя для потомков.

Памятник на могиле П. П. Шмидта на кладбище коммунаров в Севастополе

martin

|

| |

|

|

| несогласный | Дата: Понедельник, 14.07.2025, 12:54 | Сообщение # 558 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 178

Статус: Offline

| интересный материал, спасибо автору!

сразу же вспомнил замечательный фильм о школе, учителях и старшеклассниках ... и то, как нам впаривал учитель истории "факты" о жизни Шмидта.

А действительность оказалась, увы, несколько иной...

и наверняка никто не поверит в письма, о которых сказал историк: "... митайте их, они опубликованы..."

почти уверен, что никакихписем лейтенанта не было или написали их по заказу властей....

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Вторник, 22.07.2025, 14:29 | Сообщение # 559 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| Это был переломный момент в борьбе Израиля за выживание

18 июля 1948 года, после десяти дней напряженных боёв, противники договорились о втором — и окончательном — прекращении огня в этой войне на Ближнем Востоке, а последующие три месяца обеспечили Израилю необходимую передышку: за это время он успел перегруппировать и перевооружить войска перед началом заключительного этапа сражений, завершившихся победой в следующем году.

Но существовала серьёзная проблема: в самом начале войны египтяне контролировали дорогу из Ашкелона в Бейт‑Гуврин, и отдалённые деревни в пустыне Негев оказались отрезаны от остальных еврейских территорий. Поселениям во фронтовой зоне не хватало самого необходимого. Все попытки отправить туда автомобильные конвои провалились, а самолётов лёгкой авиации, которые могли садиться на самодельных аэродромах, катастрофически не хватало.

Пустыня Негев должна была составить бóльшую часть территории Израиля, без неё не исполнилась бы мечта премьер‑министра Давида Бен‑Гуриона «превратить пустыню в цветущий сад». Без неё не было бы Израиля.

18 августа 1948 года Бен‑Гурион собрал высшее военное командование, чтобы обсудить, как выйти из кризиса. Прогноз был неутешителен: продовольствия у солдат и мирных жителей, оказавшихся на территории противника, оставалось ровно на неделю. Чтобы Негев устояла, срочно требовалось доставить в пустыню 2 тыс. тонн продовольствия, а также технику и горючее. А для этого самолётам, которые повезут срочные грузы, необходимы взлётно‑посадочные полосы.

Недавно созданным ВВС предстояло найти решение.

И они, как обычно, обратились к некоему загадочному парню из пустыни Негев: он, как никто, умел найти выход из любой ситуации.

Официально он нигде не числился и не служил, был своего рода палочкой‑выручалочкой, большинство даже не знало его фамилии. Но если требовалось что‑то сделать на глухой южной окраине юного Израиля, неизменно обращались к загадочному Майклу, Королю Негева.

Майкл Уимерс был невероятно хорош собой; беженец из Германии, он получил образование в Англии и заработал прозвище Король Негева благодаря тому, что организовал доставку грузов в осаждённые еврейские общины на юге Израиля. В переломный момент той войны усилия Уимерса по строительству необходимых аэродромов в конечном счёте помогли освободить обширную территорию пустыни Негев.

Он был одним из первых израильских метеорологов и военных лётчиков и заслужил восхищение своих товарищей. Но после его гибели о нём почему‑то забыли...

В отличие от лётчика‑аса Моди Алона, командира первой израильской эскадрильи истребителей, героя первых воздушных боев, погибшего во время выполнения боевого задания, и Давида «Микки» Маркуса, первого генерала нынешнего Израиля, строителя Бирманской дороги в Иерусалим, которого по ошибке застрелил часовой и чей образ увековечили в фильме с Кирком Дугласом, память об Уимерсе попросту стёрлась.

И пусть многое до сих пор окутано тайной, ныне, после десятилетий забвения наконец можно рассказать потрясающую историю его жизни.

Майкл Уимерс стал для меня символом поколения отважных и изобретательных основателей Израиля, борцов за его свободу. Не седовласых сабров впоследствии военных и политических лидеров Израиля, а скорее, травмированных иммигрантов, вернувшихся на еврейскую родину после 2000 лет изгнания.

Мой путь к Уимерсу начался с того, что я попытался отыскать сведения о службе моего деда в канадских ВВС во время Второй мировой войны. Дед не любил рассказывать о тех временах, вот я и взялся за поиски информации о его друзьях и сослуживцах; в результате получилась пара статей, они вышли в журналах Tablet и The New York Times Magazine.

Первая — о подвигах старого друга и одноклассника моего дедушки Уилфреда Кантера, во Вторую мировую он был лётчиком; вторая посвящена службе Кантера в качестве иностранного добровольца в Войне за независимость и его безвременной кончине.

С помощью двух коллег, на основе пространных биографических поисков, интервью с давними друзьями и родственниками мне удалось собрать воедино обрывки историй о жизни Кантера и его товарищей‑добровольцев: 24 октября 1948 года они разбились на транспортном самолете С‑47 («Дакота») — второй пилот Фред Стивенсон, штурман Уилли Фишер, радист Леон Лайтман.

Их четвёрка составила костяк длинной истории об обширном влиянии иностранных добровольцев «Махаля» , которые помогли склонить чашу весов в пользу Израиля в той войне за право на существование...

Но в ту роковую ночь в самолёте были не четверо, а пятеро, и последние несколько лет я, как одержимый, разыскивал информацию об этом пятом.

Уимерс не был ни иностранным добровольцем, ни бойцом 103‑й эскадрильи, как остальные. Вообще‑то он не должен был оказаться на борту. Перед самым вылетом он попросил его подвезти: самолёт с грузом продовольствия направлялся в поселение неподалеку от осаждённой общины Сдом в пустыне Негев, к югу от Мёртвого моря.

Крушение их самолёта стало одной из первых авиакатастроф в истории Израиля. Но её почти никто не заметил, поскольку она пришлась на период между двумя масштабными наступлениями, перевернувшими ход войны: операцией «Йоав», кампанией в Негеве с 15 по 22 октября, в ходе которой израильские войска заняли Беэр‑Шеву, и операцией «Хирам» (28–31 октября), в ходе которой Израиль завладел Верхней Галилеей.

И всё равно память о четверых добровольцах в конце концов увековечили за рубежом, на церемониях «Махаля» и в просторном мемориальном зале эскадрильи на военной авиабазе Неватим.

Чего не скажешь об Уимерсе. При этом он не был всего лишь безымянной жертвой самой важной израильской войны. Сложная, многогранная личность, он отразил своё хаотичное время и нисколько не походил на типичных для тогдашнего Израиля иммигрантов. Уимерс был из богемной семьи, из‑за прихода Гитлера к власти вынужденной бежать из Германии в Англию, а уже оттуда в Израиль — тогда ещё не государство: здесь семья воссоединилась (у Уимерса были брат и сестра) и вскоре потеряла Майкла — но перед этим он успел оставить след в истории создания Израиля.

В общем, Уимерс — историческая фигура, и его следует знать и помнить.

Эта статья — моя скромная попытка воздать ему должное.

Эрнст Мориц Ваймерсхаймер, будущий Майкл Уимерс, родился 3 апреля 1920 года в немецком Харлингене в нерелигиозной еврейской семье. Его отец Мориц был врачом и умер за четыре месяца до рождения сына, его растили овдовевшая мать и её сестра, известный педагог Анна Эссингер, в «детской деревне» — особом поселении, целью которого было обеспечить условия для свободного и разностороннего образования на лоне природы. Со всей Германии сюда съезжались дети, в том числе актёров, дипломатов, а также дети с ограниченными возможностями. Вдохновлённый таким окружением, Эрнст Мориц с ранних лет стал вегетарианцем и на всю жизнь полюбил природу, музыку, животных, не на шутку увлёкся метеорологией. Это место благоприятствовало его тонкой мечтательной натуре, здесь он — как и его старшие брат с сестрой — расцвёл, хотя из‑за высокой инфляции в Германии 1920‑х годов в материальном смысле семье жилось нелегко.

В 1933‑м к власти пришли нацисты, и пансион почти сразу же столкнулся с придирками: в честь дня рождения Гитлера в «детской деревне» велели поднять нацистский флаг. Возмущенные сёстры отказались и решили перебраться в другое место: Эссингер перевезла в Англию школу‑пансион и 66 детей, Клара искала более или менее постоянное пристанище.

В конце концов она оказалась в Палестине и в 1935 году договорилась с сионистской активисткой Генриеттой Cольд, что перевезёт сюда «детскую деревню». Купила землю близ Пардес‑Ханы и вернулась в Германию, чтобы закрыть школу и распродать имущество. Почти всю землю реквизировали, то, что осталось, удалось продать всего лишь за треть стоимости.

Эрнст Мориц отправился с тётей; ранние годы он, неловкий подросток, провёл в Англии, там стал бойскаутом, начал изучать агрономию и бегло заговорил по‑английски. Он кочевал по приёмным семьям и с трудом заводил друзей. Учился в основанной тёткой школе‑пансионате Нью‑Херлинген близ Кента.

Вдохновленная общением с американскими квакерами, Эссингер на посту директора принимала непосредственное участие в жизни школы, была сторонницей строгой дисциплины, однако дети её любили и ласково называли танте Анна (тетя Анна), или кратко ТА. Но ещё примечательнее, что впоследствии её школа приняла тысячи учеников‑евреев: они успели уехать из Германии до начала войны и избежали грядущих зверств.

В отчёте о первом полугодии Эрнста Морица в школе (от 10 апреля 1934 года) классный руководитель Праг счёл, что развивается тот благополучно и, хотя отстаёт по английскому, немецкому и истории, ученик серьёзный и ответственный.

«Порой он мечтателен, как ребёнок, — писал учитель. — Интересы его носят исключительно прикладной характер, к своим обязанностям относится крайне прилежно и зачастую ради них пренебрегает домашними заданиями».

Последующее письмо, подписанное тёткой Эрнста Морица — она подвела итоги его обучения, — намекает на то, что у мальчика, возможно, была дислексия, от которой страдали другие члены его семьи. Это письмо проливает свет и на годы формирования его личности, коротко описывает свойства характера, определившие в дальнейшем его вклад в дело создания Израиля.

«Он развивался очень медленно, учился бессистемно. При этом его интересовало всё, связанное с природой, — солнце, луна, звёзды, звери, травы, цветы, и он приобретал знания о них необычными способами, — писала тётка. — Он отличался простодушием, но при этом абсолютной порядочностью. Никогда не лгал, всегда был надёжен как в большом, так и в малом».

В 1936-м — Эрнсту Морицу тогда было 16 — он уехал к матери в Палестину, поменял имя на Майкл, а фамилию на Уимерс. Майкл не сразу освоился на новом месте. Так и не сумел привыкнуть к здешним школам, в конце концов забросил учёбу и пошёл работать. Недолго потрудился в полях, потом на его увлечение метеорологией обратил внимание Рудольф (Реувен) Файге, один из первых авиаторов, основатель израильской метеорологической службы, который взял Уимерса метеоразведчиком при аэропортах Лода, Рамлы и Хайфы. Но что куда важнее — Файге, тоже беженец из Германии, стал наставником Уимерса в новой стране и отечески опекал его.

Подруга семейства Уимерсов Зогар Вилбуш вспоминала светлоглазого, бледнокожего, розовощёкого паренька по кличке Броди: он выделялся из массы сверстников и поначалу с трудом находил общий язык с местными сионистами. Иврит никак ему не давался, и обычно Майкл держался замкнуто, свободное время проводил в аэропортах с Файге, часто слушал музыку и играл на флейте. Мать была занята в школе, брат с сестрой погрузились в местную жизнь, и Майклу, наверное, было одиноко. Но он был добрый и терпеливо слушал Вилбуш, а она часами рассказывала, какой романтичной была жизнь в Израиле до образования государства.

«Он слушал и впитывал, но “такая жизнь” была ему не близка. Он не мог найти путь к ней», — вспоминала Вилбуш после смерти Майкла.

Когда в Европе началась война, Уимерс попытался вступить в британские ВВС, искал, кто из английских знакомых поручился бы за него. В письме 1940 года из Министерства гражданской авиации специалисту по отбору кандидатов для службы в ВВС говорится, что Уимерс «надёжный и добропорядочный метеоролог. Занимался наблюдением за верхними слоями атмосферы, знаком с радиотелеграфной связью, электромонтажом и плотницким делом».

В письме матери, написанном в 1942-м, Уимерс, всё же сообщает, что «так и не получил окончательного ответа от британских ВВС».

В конце концов он решил остаться в Палестине на метеорологической службе и уволился оттуда он лишь в 1944 году. После его увольнения начальник сообщил, что Уимерс «выполнял множество дополнительных заданий, собирал и устанавливал приборы, по собственной инициативе наблюдал за верхними слоями атмосферы. Он отличный наблюдатель, и, должен сказать, мне очень жаль терять такого сотрудника».

Но Уимерсу пора было двигаться дальше, принимать активное участие в построении основ израильского государства. Он окончил несколько профессиональных курсов, выучился помимо прочего на сварщика и попытался вступить в кибуц Алоним на севере. Однако из‑за своей английской щекотливости и эксцентричности не вписался (после того как он растянул по всему кибуцу проволоку для метеорологических исследований, кое‑кто из местных даже заподозрил его в шпионаже), и ему отказали. Тогда он ещё раз попытал счастья — на юге, в Ревивиме, первом еврейском кибуце в пустыне Негев.

Житель кибуца Йоэль де‑Малах вспоминал в мемуарах, как симпатичный блондин с зелёно‑голубыми глазами пришёл пешком с одним рюкзаком, уселся за стол в общей столовой и начал есть. А потом объявил, что хочет остаться.

«Меня зовут Майкл Уимерс, — сообщил он. — Я почти лётчик, почти инженер и опытный метеоролог. Если я вам не нужен, уйду».

В Ревивиме Уимерс влюбился в пустынные пейзажи Негева. Он начал работать над обустройством метеорологического центра, который трижды в день измерял температуру окружающей среды и исследовал феномен искусственного дождя. Благодаря знакомству с ведущими метеорологами Уимерсу удавалось добывать специальное оборудование из разных источников, в том числе и то, которое британцы оставили в аэропорту Лода...

Сперва местные с подозрением отнеслись к европейскому «чудаку», но Уимерс был хорош собой, за него вступились пленённые им девушки, и в кибуц его приняли.

Кажется, он не отвечал девушкам взаимностью, но быстро расположил к себе остальных членов общины и приобрёл известность благодаря техническим навыкам: он сноровисто натягивал провода, чинил утюги, пишущие машинки и прочие приборы. Он придумал, как ловить радиосигналы, держа во рту антенну, и — о чём заговорили — собрал радиоприемник: благодаря этому кибуцники услышали, как 14 мая 1948 года Бен‑Гурион объявил о независимости Израиля.

Две недели спустя погиб Файге, наставник Уимерса: в метеорологический центр в Иерусалиме попал иорданский снаряд.

С началом войны решимость Уимерса уйти в армию окрепла. Он верил: лучший способ связать его любимую пустыню Негев с сердцевиной активно развивающегося молодого государства — служба в ВВС.

«Я иду — я нужен ВВС», — объявил он. Но путь Уимерса в ВВС не был прямым, как и в другие периоды его жизни.

В новообразованной израильской армии поначалу тоже не знали, к чему приспособить странного чужака с английскими и германскими привычками. Но царившая в те времена атмосфера Дикого запада идеально подходила Уимерсу. Официальным призывом он пренебрёг, а поступил как израильтянин: решил, что разберётся на месте. Просто пришёл и начал работать.

По воспоминаниям де‑Малаха, Уимерс на виду у караульных с египетских сторожевых постов расхаживал туда‑сюда по песчаной равнине в поисках твёрдой плотной почвы. А найдя, объявил: «Я построю здесь аэропорт!»

И так и сделал: расчистил возле своего кибуца в Негеве взлётно‑посадочную полосу для легкомоторных самолётов.

«Сейчас это кажется невозможным, но в 1948‑м нравы были таковы, — пояснил Ури Дроми, бывший штурман и редактор журнала ВВС. — Воздушные войска тогда только организовали. В них царили хаос и неразбериха. Упор делали на то, чтобы набрать сотрудников в штаб и построить крупные авиабазы. На периферию особо внимания не обращали. Если кто‑то вроде него приходил с предложением и способен был выполнить задачу, начальство соглашалось на всё».

Лётчиком Уимерс не был, однако в воздушных боях участвовал: его изобретательный ум пригодился и здесь. Во время одной из вылазок египетский самолёт принялся описывать круги вокруг их «пайпера» . Уимерс — светлокожий, с европейскими чертами лица — уверенно помахал египетскому пилоту, а тот, видимо, приняв израильтянина за лётчика ООН, не стал атаковать.

Когда Уимерс перешёл на военную службу, метеорологическую станцию, организованную им в Ревивиме, пришлось закрыть. Но он по‑прежнему заботился о своём втором доме, регулярно привозил продовольствие.

Он вообще прилетал сюда часто: у него была масса знакомых пилотов, к тому же он выстроил возле кибуца скромную взлётно‑посадочную полосу; Уимерс доставлял обитателям кибуца продовольствие и одежду, в которых они так нуждались. А поскольку попасть в осаждённый кибуц мог только он, для его жителей Майкл стал главным связующим звеном, привозил незатейливые подарки — радиоприёмники на батарейках, мороженое — роскошь, которую на юге никак иначе было не достать. Такие поступки характеризуют его и объясняют прозвище Король Негева.

Уимерс регулярно циркулировал между Негевом и штабом командования ВВС в центре страны — хлопотал, объяснял, что нужна бóльшая помощь.

«Он был выдающимся человеком, — сказал мне бывший командующий ВВС Израиля Дан Толковский (теперь ему уже 104 года). — Очень решительным, и у него была чёткая цель: наладить связь с Негевом».

3 июля Уимерс сообщил в штаб, что нагрузка на взлётно‑посадочную полосу в Ревивиме растёт день ото дня и кибуц «уже не в состоянии обслуживать её как полагается». Он попросил выделить ему джип с прицепом и помощника: необходимо обслуживать взлётную полосу и управлять полётами, а у него много времени занимают другие дела.

И хотя официально он не числился в ВВС — зачастую было непонятно, кто за ним стоит, — просьбы его обычно исполняли: де‑факто он отвечал в ВВС за всю пустыню Негев.

Уимерс бегло говорил по‑английски, поскольку несколько лет жил в Англии, идеально осуществлял связь с иностранными лётчиками‑добровольцами: с ними‑то он и отправился в последний полёт. Но истинным памятником ему стали аэродромы, которые он организовал и которые позволили перевозить грузы по воздуху...

18 июля 1948 года вступил в силу второй договор о прекращении огня; репутация Уимерса к этому времени уже сложилась. Для местных жителей он был королём и в трудные времена доставлял им продовольствие. Для служащих ВВС он значил ещё больше — уникальный знаток отдалённых пустынных земель. И когда ВВС приступили к выполнению приказа Бен‑Гуриона, сразу же обратились к Уимерсу. За считаные дни он помог переделать небольшое пыльное лётное поле между Рухамой и Шовалем во взлётно‑посадочную полосу длиной 1100 метров и шириной 40 метров, которая принимала самолёты весом до 30 тонн.

23 августа в 18:00 прибыл первый транспорт, подняв такую пыль, что операцию назвали «Мивца авак», «Пыльный котел». За месяц Авак‑I принял около 200 рейсов и он служил не только для снабжения. Для 2200 бойцов это была единственная возможность передохнуть — слетать нормально поесть и принять горячий душ.

Вскоре частота полётов увеличилась до десяти за ночь. В письме от 8 сентября Уимерс перечислил, что необходимо аэродрому, работавшему на пределе возможностей: генератор, четыре километра электропровода, койки, палатки, одеяла, термосы, деньги.

15 октября бои должны были возобновиться, велась подготовка к операции «Йоав», и первостепенны стали военные грузы. Бен‑Гурион был полон решимости вернуть Израилю пустыню Негев, а потому поступил приказ выстроить ещё одну ВПП, чуть дальше на юге. И снова без Уимерса было не обойтись: он нашёл место и заложил основание второго аэродрома, Авак‑II, неподалеку от Имры (ныне кибуц Урим).

Уимерс заявил, что здесь можно выстроить ВПП длиной 1600 метров, и попросил генерала Толковского, тогдашнего командующего ВВС, дать добро. 14 сентября было приказано начинать строительство на основе рекомендаций Уимерса. Он прибыл на аэродром 9 октября и выставил вдоль ВПП бочки с горючим, чтобы зажигать их ночью, едва послышится шум двигателей приближающегося самолёта. На следующую ночь начали прибывать первые самолёты.

Такие меры предосторожности были необходимы, поскольку условия на аэродроме Авак‑II были ещё суровее, чем на Авак‑I. Поле находилось в зоне досягаемости египетской артиллерии, а израильские самолёты везли оружие, горючее, взрывчатку, боеприпасы. Однако израильским войскам удавалось отражать атаки египтян, и Авак‑II сыграл решающую роль в наступательной операции, которая длилась несколько недель и переломила ход событий на южном фронте.

Продлённый воздушный мост позволил военным заменить изнурённых бойцов Негева свежими силами из центра и с севера. Всего до окончания операции (21 октября 1948 года) в Негев переправили около 2500 тонн горючего, продовольствия и военных припасов и перевезли в оба конца свыше 5 тыс. человек.

«Майкл в одиночку сотворил чудо, — сказал Дроми (он описал немало подвигов Уимерса в книгах по истории израильских ВВС). — Он был удивительно изобретательным человеком, чего только он не мог смастерить из ничего».

По воспоминаниям родственников и друзей, то время стало звёздным часом Уимерса. Глаза его загорались, когда он рассказывал о Негеве и своей роли в кампании. Казалось, он нашёл своё призвание. Его давняя подруга Вилбуш говорила, что Уимерс преобразился.

«Передо мной предстал взрослый мужчина, смуглый от загара, влюблённый в эту землю. Это был Майкл, от Броди (старое его прозвище) не осталось и следа, — писала она в 1949-м. — Мне кажется, он наконец обрёл равновесие. Он отдавал военной службе все свои знания, талант, всего себя».

Несмотря на колоссальный круг обязанностей, Уимерс по‑прежнему нигде не числился и по собственной инициативе брался за любую работу, — официально её оформляли лишь впоследствии — этакий Форрест Гамп , каким‑то чудом регулярно появлявшийся в нужный момент.

Лишь 14 октября командир ВВС наконец подтвердил в письме командующему южным фронтом, что Уимерс «служит представителем ВВС» по вопросам строительства взлётных полос. К тому времени все ВПП уже были построены.

А через десять дней Уимерс погиб...

Когда Негев фактически освободили, Уимерс переключился на Сдом, древнее еврейское поселение возле Мёртвого моря: Сдом по‑прежнему находился в окружении. Необходимо было проследить за строительством новой ВПП на здешнем аэродроме: согласно источникам по истории ВВС, имеющиеся площадки часто затапливало, пользоваться ими было небезопасно, учитывая, что самолёты сюда прибывали часто — доставляли грузы размещённым здесь солдатам, а их было более 350 человек.

1 октября Уимерс поставил в известность командование ВВС, что инженеры Сдома отыскали подходящее место для ВПП, 19 октября сообщил, что отдал приказ мостить полосу. Вечером 24 октября сел в ту злополучную «Дакоту», чтобы лететь в Сдом и лично следить за ходом работ.

Перелёт начался с того, что в Хайфе на борт самолёта поднялись четверо иностранцев, с ними был штатский с собакой — он путешествовал для своего удовольствия. Пассажир с собакой высадился в военном аэропорту Сде‑Дов в Тель‑Авиве: здесь в самолёт погрузили припасы, которые следовало доставить в Сдом. Уимерс подписал накладные, выпил чаю в столовой и в 22:40 вместе с остальными сел в самолёт. Отправление задержали из‑за тумана, но в конце концов самолёт взлетел.

Почти сразу же правый двигатель начал перегреваться, извергать пламя.

Пилот запросил аварийную посадку на авиабазе Тель‑Ноф, но на подлёте к ней мотор взорвался, правое крыло отвалилось, в 23:55 самолёт винтом врезался в землю и обратился в огненный шар. Пожарные, прибывшие на место катастрофы, обнаружили разбросанные на многие километры обломки и обгоревшие части тел...

Уимерса опознали по трёх‑четырёхдневной щетине: остальные брились, а он недавно отпустил бороду.

«Я никогда не видел таких разрушений. От самолёта ничего не осталось», — написал в рапорте командир 103‑й эскадрильи Данни Розин.

Расследованию не удалось установить точную причину катастрофы. «Дакота» должна была ещё 100 часов назад пройти очередное техобслуживание, её использовали преступно долго. Старший механик эскадрильи давно просил, чтобы ему позволили заменить двигатели «Дакоты» и устранить непрерывную утечку масла...

Накануне рокового полета ему — редкий случай — дали увольнительную на 48 часов, и самолёт вылетел без его разрешения. Ни огнетушителей, ни аварийных парашютов, ни даже удостоверений личности у команды не оказалось.

На следующий день в приказы на проведение полётов внесли пояснения: теперь в самолётах под угрозой трибунала должны были быть парашюты на каждого члена экипажа. После катастрофы к технике безопасности начали относиться серьёзнее. Стали чаще отменять рейсы, и пилоты чаще отказывались вылетать, если полагали, что это небезопасно.

После смерти Майкла Уимерса, 28 лет, военный билет № 81338, произвели в лейтенанты...

Он стал девятым и последним из жителей кибуца Ревивим — их было всего 30, павших в борьбе за независимость. Его похоронили на военном кладбище в Реховоте в братской могиле вместе с двумя добровольцами из Канады, которые разбились вместе с ним: пилотом Уилфредом Кантером и штурманом Уилли Фишером.

«Лишь после его смерти мы полностью осознали, кем он был и насколько был талантлив», — писал его товарищ‑кибуцник де‑Малах.

«Он был особенный. Большой оптимист, — добавил Толковский, бывший командующий ВВС. — И просто очень славный человек. Энергичный, скромный, носился по Негеву, постоянно решал тамошние трудности».

Уимерс погиб, но война продолжалась, и о нём, как и об остальных, понемногу забыли: ну что это за кончина — перегруженный старенький самолёт, давно не проходивший техобслуживание, разбился с грузом кофе, муки и мыла для израильтян, оказавшихся на территории противника, в то время как израильские бойцы каждый день совершали подвиги и погибали героями...

Когда война наконец завершилась и Израиль собрался рассказать её историю, оказалось, что рассказать историю Уимерса почти некому.

В конце концов в его честь назвали аэродром в Сдоме, его имя появилось на нескольких давно позабытых военных монументах в разных уголках страны. В 1978 году метеорологический центр, который он основал в Ревивиме, назвали в его честь. В День памяти на ежегодной церемонии в кибуце Ревивим Уимерса поминают как одного из павших за свободу.

Поскольку было неясно, какое положение занимал Уимерс, к тому же и его многочисленные родственники — вот что странно — розысков не предпринимали, возник пробел: официально его память не увековечило ни одно военное учреждение. А что касается ВВС — его словно и не было.

При этом четверых разбившихся вместе с ним иностранцев — а ведь за них тоже здесь некому было ходатайствовать — поминали на ежегодных церемониях в числе 123 погибших добровольцев.

А вот Уимерса — нет.

Лишь в 2008-м, когда на военной авиабазе Неватим на юге Израиля появился официальный зал памяти, его куратор Таль Ландман начал поиски так называемых павших одиноких солдат , которых официально не поминают.

Ландман вместе с коллегами Эфрат и Гидеоном Галь методично собирал эту головоломку, и в конце концов остался лишь один недостающий фрагмент: Уилф Кантер. И они вышли на меня, а через меня — на моего деда. И так фотографии и биографии всех четверых были включены в просторный зал памяти на авиабазе Неватим.

А Уимерс опять выпал...

Поскольку официально он в эскадрилье не числился, его не включили в общий список. Память о нём вообще нигде не увековечили: он по‑прежнему оставался одним из 26 павших одиноких солдат из числа 1520 погибших за всю историю израильских ВВС.

Ландман, лётчик‑резервист, узнал об этом упущении и решил исправить его: «Я считаю, никто не должен умирать дважды. Никто не должен кануть в бездну забвения, — пояснил он. — Эти люди отдали жизнь за страну, и мы не можем смириться с тем, что никто о них не помнит».

Он предложил авиабазе Неватим включить Уимерса, параллельно изучал его досье и искал родственников.

Длинный документальный след привёл к интервью в начале 2000‑х в маловразумительной информационной рассылке некоммерческой организации под названием «Ассоциация израильтян — уроженцев Центральной Европы»: в этом письме некий Йоав Цур рассказывал о своём детстве в Германии и упомянул в интервью, что настоящая фамилия его предков Ваймерсхаймер, что его младший брат погиб в войну 1948 года и он назвал в его честь младшего сына.

В результате поисков в телефонном справочнике Ландман поздним вечером февраля 2021 года позвонил Михаэлю Цуру и ошеломил его известием, что израильские ВВС разыскивают родственников его полного тёзки — его покойного дяди, погибшего 72 с лишним года назад!

9 апреля 2021 года мы с Ландманом, офицерами авиации, Эфрат и Гидеоном Галь собрались в приморском городке Герцлия на встрече с 20 с лишним членами разросшегося семейства Уимерсов, представителями четырёх поколений.

У ныне покойных старших брата и сестры Уимерса Йоава Цура и Михаль Яффе было по четверо детей; им, как и нам, было всьма любопытно узнать об их загадочном двоюродном дедушке.

Майкл (внизу слева) с братом и сестрой. 1932 Снимок предоставлен семьёй Майкла Уимерса

Дочь Цура Ноа Шендар принесла стопку альбомов, снимков, документов, отразивших путь семьи из Германии через Англию в Израиль. Подробные сведения о жизни и смерти Уимерса, которые она сообщила, помогли — и немало — написать эту статью.Среди находок оказалось единственное известное упоминание в СМИ о военных заслугах Уимерса. В 1964 году израильская радиовикторина посвятила раздел Уимерсу и его роли в операции «Пыльный котёл». В письме к авторам передачи от 29 мая 1964 года его сестра Михаль Яффе отметила, как счастлив был брат в последние месяцы жизни. Она сказала, что он был всецело поглощён службой и когда — и то лишь ненадолго — заезжал к ней в гости, мог проспать сутки кряду...

Среди документальных материалов были и воспоминания жены Йоава Цура Шуламит о последнем визите Уимерса во время первого перемирия в войне 1948 года. По её свидетельству, Уимерс приехал на церемонию обрезания их первенца, в подарок привёз сигареты и канистру с бензином — большая ценность: и то, и другое можно было выгодно обменять. Второго сына они назвали в его честь Михаэлем — на израильский манер.

Михаэль Цур — он родился через 15 лет после смерти Уимерса — вспоминал, что в те редкие случаи, когда отец (это давалось ему нелегко) рассказывал о покойном брате, он отмечал: Михаэль‑младший очень похож на старшего, оба решительные, энергичные, для них нет преград.

«Отец говорил: “Такое мог сказать только мой брат”, — вспоминал Цур. — Он нечасто о нём рассказывал, но очень тосковал по Майклу. И моё имя, и наше сходство сблизили нас. Я с гордостью ношу это имя».

Ещё больше информации оказалось в воспоминаниях старшей сестры Шуламит Йеудит Мило, 93 лет. Она призналась, что хранит тёплые воспоминания о свояке. По ее словам, Уимерс как‑то раз пригласил её в кино и вёл себя как настоящий джентльмен.

Но запомнилось ей то, каким он был неловким, как трудно ему было общаться: живи он сейчас, у него, наверное, диагностировали бы нарушение обучаемости или расстройство аутистичного характера.

Это описание Уимерса и его родных, с которыми он редко виделся, отчасти объясняет, почему о нём забыли. Да, израильская армия в те годы уделяла меньше внимания памяти павших и тесному общению с их близкими. Правда, и семейство Уимерса не особо интересовалось прошлым.

«Они были йекке , скупые на эмоции, — пояснила племянница Уимерса Ноа Шендар. — Не стремились увековечить его память и не говорили об этом. Они не были религиозны, не придавали значения еврейским традициям. Другая культура. Что случилось с Майклом, то случилось, жизнь продолжается, так они считали».

Шендар — тётя Михаль передала ей семейный архив — призналась, что в их семье толком не умели выражать чувства. Когда она узнала о разысканиях Ландмана, её охватила глубокая горечь. «Как же можно называть Майкла павшим одиноким солдатом? — спросила она. — У нас большая семья. Просто мы ничего не знали».

Впрочем, добавляет она, символично, что всё вышло именно так.

«Всю жизнь он держался особняком, люди его толком не понимали и не знали, как с ним общаться, — сказала она. — Неудивительно, что и после смерти он оказался на отшибе».

Через 70 с лишним лет после гибели Уимерса военная авиабаза Неватим официально признала его заслуги: он был связующим звеном между ВВС и жителями кибуцев в пустыне Негев. Документов, касающихся его жизни и службы, набралось на несколько папок; в них Уимерсу отдают должное: он «организовал взлётно‑посадочные полосы для снабжения жителей, оказавшихся в окружении, заложил основание мест посадки для самолетов “Дакота” 103‑й эскадрильи».

Потомки его брата и сестры побывали на авиабазе, их приглашали на различные мероприятия, посвящённые памяти павших лётчиков. Ныне семейство Уимерсов чтит память Майкла, делится воспоминаниями о нём.

Михаэль Цур на могиле дяди. 2021 Снимок предоставлен семьёй Майкла Уимерса

В прошлый День памяти Михаэль Цур посетил могилу дяди в Реховоте. Он признался, что его мучит вина за все ушедшие годы, когда об Уимерсе не вспоминали.«Я попросил у него прощения, — сказал мне Цур. — Он был человек особенный, уникальный, мы ничего о нём не знали и не пытались узнать. Теперь, мне кажется, мы исправляем эту ошибку».

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Пятница, 25.07.2025, 06:31 | Сообщение # 560 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

| 85 лет назад, 3 июня 1940 года, начальник еврейского департамента МИДа Германии Франц Радемахер представил руководству свой план решения еврейского вопроса. Он заключался в переселении всех евреев Европы на Мадагаскар, бывший тогда колонией Франции.

До падения Парижа оставалось менее недели, и Радемахер заблаговременно предлагал потребовать у

поверженной державы африканский остров для создания там гигантского гетто.

Впервые о переселении евреев на Мадагаскар заговорили в конце XIX века.

Немецкий историк-востоковед Пауль де Лагард, горячий сторонник зарождавшейся в то время теории расизма, предложил таким образом очистить Европу от чуждого ей элемента.

Расположенный в Южном полушарии далёкий Мадагаскар казался ему идеальным местом, куда можно свезти евреев и забыть об их существовании.

Но предложение де Лагарда мало кто принял всерьёз...

Своеобразно на него откликнулось сионистское движение, задумавшееся о создании еврейского национального очага в Уганде.

Но эта идея, которую поддержал сам Теодор Герцль, была отвергнута в 1905 году Седьмым

сионистским конгрессом.

В середине 30-х годов о переселении евреев на Мадагаскар заговорили в Польше, где в то время нарастали антисемитские настроения. Трёхмиллионная еврейская община составляла 10 процентов населения Польши, и темп рождаемости в ней опережал среднюю по стране.

Польские националисты утверждали, что, если оставить всё, как есть, спустя несколько десятилетий поляки рискуют стать меньшинством в собственном государстве...

Поэтому, когда министр заморскиx территорий Франции Мариус Муте предложил передать Польше Мадагаскар, в Варшаве решили воспользоваться этим для решения национальной проблемы. Эту идею поддержали и некоторые представители еврейской общины.

В 1937 году польская правительственная комиссия посетила Мадагаскар, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Однако Франция остров Польше так и не передала.

Нацистский дипломат Франц Радемахер придал плану переселения евреев на Мадагаскар новые масштабы.

Польское правительство намеревалось отправить в Африку 40-60 тысяч колонистов и посмотреть, как пойдёт дело.

Радемахер считал, что из Европы на Мадагаскар нужно переправлять миллион евреев ежегодно. Для их транспортировки предполагалось использовать британский торговый флот, который должен был оказаться под контролем Германии после победы над Англией. Все расходы, связанные с обустройством переселенцев, Радемахер предлагал покрыть за счёт конфискации еврейского имущества.

В своём меморандуме, направленном руководству германского МИДа, он отмечал, что евреи на Мадагаскаре станут своего рода заложниками Третьего рейха, «что обеспечит хорошее поведение их собратьев в Америке».

Это предложение быстро дошло до самой нацистской верхушки. С ним ознакомились Гитлер, Гиммлер, Гейдрих и Риббентропп. В результате план Радемахера был передан на доработку начальнику еврейского отдела Главного управления имперской безопасности (РСХА) Адольфу Эйхману, который согласился с тем, что ежегодно на Мадагаскар можно доставлять миллион человек.

Но если Радемахер предлагал создать на Мадагаскаре еврейское самоуправление под общим контролем Германии, Эйхман настаивал на том, чтобы вся власть в «супергетто» принадлежала СС, а руководство МИДа и генерал-губернаторства, созданного на территории оккупированной Польши, поддержало этот вариант.

22 июня 1940 года Франция капитулировала. Переселение евреев из Европы на Мадагаскар начало обретать реальные очертания: 10 июля была приостановлена депортация евреев в Польшу из Австрии, а вскоре после этого было прекращено строительство варшавского гетто.

В Третьем рейхе рассчитывали на то, что необходимость в нем скоро отпадёт...

Однако, в связи с неудачами в битве люфтваффе с британскими ВВС, германское вторжение в Англию было отложено. Без захваченных кораблей переправка миллионов евреев на Мадагаскар стала невозможной и в августе 1940-го в Варшаве возобновилось строительство гетто.

Мадагаскарский план полностью сошёл с повестки дня 20 января 1942 года, когда на Ванзейской конференции был принят план «окончательного решения еврейского вопроса».

***************

материал прислал Леонид Шварцман

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Пятница, 08.08.2025, 06:44 | Сообщение # 561 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| Я люблю Америку, которая уже давно стала моей. Я люблю её без восторженности – с пониманием сути и знанием её истории.

Без этих знаний трудно понять страну, её символы, её законы. Без этих знаний ты остаёшься лишь квартиросъёмщиком в чужом доме…

И хочется в который раз напомнить такую простую и понятную формулу: Love it or leave it… И хочется в который раз напомнить такую простую и понятную формулу: Love it or leave it…

Я изучала историю, ещё не переписанную в угоду политическим проходимцам, а написанную кровью патриотов и великих американцев, создавших на этом континенте страну, ставшую плавильным котлом в создании нации свободных.

И фраза “I am an American”, звучавшая после 11 сентября 2001 года разноликим хором, была сутью великой страны…

А сегодня ко мне «прилетело» напоминание со страницы Белого дома в Truth:

«Не тот достоин похвалы, кто критикует, указывая на промахи сильного или на то, где деятель мог бы сделать лучше. Заслуга принадлежит человеку, который находится на арене, чьё лицо покрыто пылью, потом и кровью; который отважно борется; который ошибается, раз за разом терпит неудачи, ибо нет усилия без ошибок и недостатков; но который всё же стремится к свершениям; который знает великие порывы и великую преданность; который отдаёт себя достойному делу; который в лучшем случае достигает триумфа высокого достижения, а в худшем, если терпит поражение, то делает это, дерзая велико, так что его место никогда не будет среди тех холодных и робких душ, которые не знают ни победы, ни поражения».

Эта цитата из речи Теодора Рузвельта «Гражданство в республике» 1910 года. В ней – квинтэссенция прославления стойкости и мужества, упорства и преодоления неудач и преград во имя благородных целей. Это – ода Человеку.

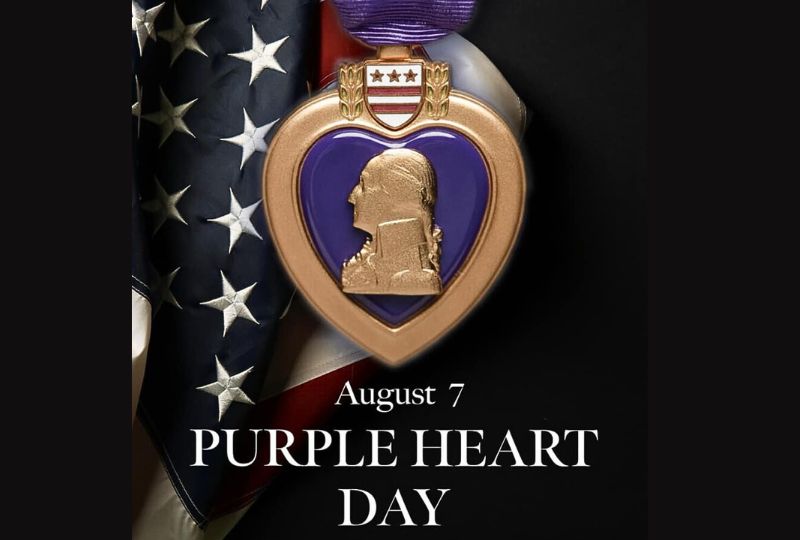

К чему я? Просто 7 августа 2025 года, президент Дональд Трамп проводит в Белом доме церемонию чествования почти 100 героев, награждённых медалью «Пурпурное сердце», признавая их храбрость и жертвенность в бою.

Это сегодняшнее событие приурочено к Национальному дню «Пурпурного сердца», посвящённому старейшей военной награде США, учреждённой Джорджем Вашингтоном именно 7 августа 1782 года в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, для награждения солдат за «особо выдающиеся действия» во время Войны за независимость.

Знак, представлявший собой пурпурное тканевое сердце с серебряной каймой, был вручён трём солдатам Континентальной армии за их храбрость.

К сожалению, после войны награда вышла из употребления.

И только 22 февраля 1932 года, в 200-летнюю годовщину рождения Вашингтона, Минобороны США под руководством генерала Дугласа Макартура возродило награду под названием «Пурпурное сердце».

Разработанная Элизабет Уилл и смоделированная по оригиналу Вашингтона, она представляла собой пурпурное эмалевое сердце с бронзовой каймой и профилем Вашингтона. Изначально награда вручалась как за ранения в бою, так и за выдающиеся заслуги – в основном для личного состава армии.

Право на получение награды распространялось задним числом на 5 апреля 1917 года – на ветеранов Первой мировой войны.

В 1942 году президент Франклин Рузвельт указом № 9277 сузил критерии «Пурпурного сердца», ограничив его вручение тем, кто был ранен или погиб в бою, и распространил право на награду на все виды вооружённых сил, включая флот, корпус морской пехоты и береговую охрану.

Награда стала исключительно за боевые ранения или посмертное признание – с дубовыми листьями (армия) или золотыми звёздами (флот) для многократных наград.

В 1952 году награда была распространена на военнопленных, получивших ранения. К 1962 году в критерии включили просто раненых в бою. Сегодня награда требует, чтобы ранения были результатом действий противника или прямой поддержки боевых действий.

Современное «Пурпурное сердце» представляет собой пурпурную медаль в форме сердца с золотой каймой, с профилем Джорджа Вашингтона в центре и его гербом сверху. На обратной стороне выгравирована надпись: «За военные заслуги». Пурпурный цвет символизирует мужество и жертвенность, основываясь на оригинальном дизайне Вашингтона.

К чему я сделала экскурс в историю? Для того чтобы напомнить о прекрасных американских традициях и уважении к тем, кто сражались за Америку и её интересы.

Мне довелось встречаться с такими награждёнными ветеранами – моего боевого, героического отца всегда приглашали на ветеранские встречи. И те, кто приглашали, с огромным уважением относились к таким же героям.

Прекрасная традиция и прекрасное напоминание стране о тех, кто её защищал…

Я хорошо помню своё посещение старинного кладбища в Ричмонде в столетнюю годовщину окончания Первой мировой войны. Там я встретила женщину, бродившую вдоль рядов похороненных там героев. Я просто спросила, кто у неё здесь похоронен, на что услышала ответ: «Здесь все наши»…

А сегодня в Белом доме чествовали героев и среди присутствующих были ветераны Томас Маттео, Джеральд Энтер-младший и Джон Форд, которые отправили свои медали «Пурпурное сердце» Трампу после покушения 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания.

На церемонии также присутствовали Крис ЛаЧивита – руководитель предвыборной кампании Трампа 2024 года и обладатель «Пурпурного сердца» за участие в войне в Персидском заливе, а также отец и сын – Кевин и Брайан Уиллетт, награждённые за службу в Афганистане.

Среди официальных лиц администрации Трампа присутствовали министр обороны Пит Хегсет, министр по делам ветеранов Дуг Коллинз и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн «Рэзин» Кейн.

Медаль «Пурпурное сердце», вручённая более чем 1,8 миллионам американцев, символизирует мужество и жертвенность тех, кто был ранен или погиб в бою.

«Президент Трамп заботится о том, чтобы почтить память наших отважных мужчин и женщин в военной форме, и отдаёт дань уважения тем, кто заслужил эту награду, и вспомнит тех, кто принёс высшую жертву ради защиты нашей свободы», – заявил помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс в заявлении газете USA TODAY. – «Нет никого более заслуживающего нашей благодарности, чем эти великие американские герои».

Елена Пригова

|

| |

|

|

| Kiwa | Дата: Пятница, 15.08.2025, 08:51 | Сообщение # 562 |

настоящий друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 698

Статус: Offline

| Если судьба рядового гражданина во многом является загадкой даже для его соседей, то судьба личности, связанной с разведывательным сообществом, является тайной вдвойне. Все видят в нём одного человека, а он оказывается совершенно другим, да и узнают об этом порой спустя многие годы.

Нечто подобное случилось с простым еврейским парнем Авшаломом Файнбергом, точная судьба которого стала известной лишь спустя полвека после его гибели. Нечто подобное случилось с простым еврейским парнем Авшаломом Файнбергом, точная судьба которого стала известной лишь спустя полвека после его гибели.

Авшалом Файнберг – палестинский еврей, родившийся в Гедере 23 октября 1889 года. Тогда это была территория Османской Палестины, а сейчас принадлежит Израилю. Его родители и родственники были заслуженными людьми.

Достаточно сказать, что отец, Исраэль «Лолик» Файнберг, и дядя, Джозеф Файнберг, входили в число основателей населенного пункта Ришон Ле-Цион.

Сейчас это четвёртый по размеру город Израиля, а начинался он с крохотного посёлка, затерявшегося в пустынной местности...

Высшее образование Авшалом Файнберг получил во Франции, а затем, вернувшись в Палестину, начал работать на агрономической исследовательской станции в Атлите под руководством Аарона Ааронсона. Однако его мирной жизни поставила жирную точку разгоревшаяся Первая Мировая война. Османская империя выступила в ней на стороне Германии и Австро-Венгрии. Возможно, арабское население Палестины отнеслось к этому факту равнодушно, но её еврейская часть выступала категорически против войны.

Зная о подобных настроениях среди евреев, турецкие власти проводили периодические «зачистки» неблагонадёжных граждан, под одну из которых однажды попал и сам Авшалом Файнберг, после чего ему некоторое время пришлось провести в тюрьме.

Вышел он оттуда благодаря своему руководителю с агрономической станции Аарону Ааронсону, которому было поручено важное правительственное задание. Воспользовавшись этим, он потребовал освобождения своего сотрудника. Властям не оставалось ничего другого, как освободить Файнберга из-под стражи.

Спустя некоторое время, узнав о том, как турки истребляют армянское население страны, четверо членов семьи Ааронсон и примкнувший к ним Авшалом Файнберг создали тайную организацию Нили, чьей задачей стала борьба против турок.

Понимая свои возможности, а также недоверие со стороны еврейских подпольных вооружённых дружин, создатели Нили решили начать собирать сведения разведывательного характера, чтобы при первом же подходящем случае передать их в руки заинтересованной стороны.

Но сколь бы ценной ни была разведанная информация, со временем она теряет свою важность, и проведённая разведчиками работа проделывается впустую.

Нили срочно требовалась связь с англичанами – главным противником Турции на ближневосточном участке фронта.

И Авшалом Файнберг в 1915 году через пустыню Синая отправился в Египет. Переход линии фронта оказался удачным. Авшалом добрался до Египта и даже установил контакт с представителями британской военной разведки.

Правда, по большому счёту, этот поход был проведен впустую, так как британцы не поверили в искренность посланца из Палестины.

Лишь через год, когда сам лидер организации Аарон Ааронсон смог добраться до Британии, отношение к Нили изменилось в лучшую сторону. С подпольщиками начали сотрудничать. Члены Нили продолжили, используя работу на агрономической станции как прикрытие собирать интересующую британцев информацию.

В определённый момент времени к палестинскому берегу подходил британский военный корабль, и кто-нибудь из членов подпольной организации переправлял информацию на него, взамен получая деньги и новые инструкции.

Правда, такой способ передачи сведений был очень рискованным, ведь в Средиземном море находилось множество вражеских подводных лодок, для которых военный корабль мог оказаться достойной добычей.

Требовалось менять тактику и новым способом стала посылка почтовых голубей с шифровками, однако надёжность и этого способа была сомнительной. Нужно было вновь выходить на прямой контакт с британцами.

В начале осени 1917 года Файнберг вдвоём с Йосефом Лишанским отправились через Синай в Египет. К сожалению, на этот раз переход оказался не столь удачным: в пути бедуинский патруль обстрелял лазутчиков. Файнберг погиб от прямого попадания в голову, а Лишанский был ранен.

Позже Йосефа Лишанского вновь переправили в Палестину, но прожил он недолго. Турки перехватили одного из почтовых голубей подпольщиков, сумели расшифровать их записку, после чего смогли вычислить и членов Нили. Последовали аресты, после которых начались казни. Лишанский был повешен, унеся с собой тайну гибели Файнберга.

Так на многие годы судьба разведчика Авшалома Файнберга осталась неизвестной для широкой публики, а сам он стал поистине легендарной личностью.

После прихода англичан в Палестину еврейской стороной был поднят вопрос о судьбе Авшалома Файнберга, ведь пропавший подпольщик, по сути, был штатным британским разведчиком. Однако британская сторона не располагала никакими данными о возможном месте его гибели.

После 1948 года, уже в период возрожденного Израиля, поиски места гибели Авшалома Файнберга продолжились, но тоже не принесли положительных результатов и ещё почти двадцать лет судьба разведчика оставалась неизвестной.

Перелом произошёл в 1967 после успешного завершения Шестидневной войны: одного из израильских следователей, занимавшихся поиском солдат, пропавших без вести, заинтересовало безымянное захоронение в пустыне. Его внимание привлекла одна деталь: оно именовалось «el-qabrel-yahudi»,что в буквальном переводе звучит «еврейская могила».

Кроме того, над захоронением росло финиковое дерево, которое просто так в пустыне появиться не могло.

В ходе раскопок в нём были обнаружены останки человека с пробитым пулей черепом. После проведения идентификации было доказано, что погибшим является Авшалом Файнберг, а дерево выросло из косточки финика, который лежал в кармане разведчика. По местным поверьям, Файнберг был действительно праведным и честным человеком, иначе финик на его могиле никогда бы не вырос.

В настоящее время в память о герое существует деревня его имени, основанная в 1990.

В 1979-1982 годах на Синае существовало израильское поселение имени Файнберга, но по результатам соглашений в Кемп-Девиде оно было ликвидировано.

Кроме того, в израильском городе Хадера действует мемориал в память о легендарной личности, сохранён и дом Файнбергов...

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Пятница, 22.08.2025, 08:58 | Сообщение # 563 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| некоторые подробности волнующего всех вопроса

А начнём с того что... ООН не может создать Палестинское государство: резолюция 80 её Устава запрещает это.

Согласно международному праву, единственным субъектом, имеющим право создать Государство Палестина, является Израиль, и только Израиль!

В частности, резолюция 80 Устава ООН, документ, на основании которого в 1945 году была создана ООН, запрещает ей одобрять просьбу Палестинской администрации и Палестинского правительства.

Вот почему ООН и европейские страны оказывают давление на еврейское государство вместо того, чтобы объединиться и принять решение о создании палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Когда была принята резолюция 80, её неофициально называли «Еврейской оговоркой», поскольку она сохраняла в силе все права, предоставленные евреям в соответствии с Британским мандатом в Палестине, даже после истечения срока его действия 14/15 мая 1948 года.

Что всё это значит?

Устав Организации Объединенных Наций является международным договором и его резолюция 80 имеет силу международного договора.

Применительно к Палестине устав поясняет, что права, предоставленные евреям на земле Израиля, не могут быть изменены каким-либо образом, если соглашение об опеке между заинтересованными государствами или сторонами не трансформирует мандат в опеку или «территорию под» опекой.

В соответствии с главой 12 того же Устава у ООН был трёхлетний срок для этого: с 24 октября 1945 года (дата вступления в силу Устава ООН) по 14/15 мая 1948 года, когда истёк срок действия британского мандата и было провозглашено Государство Израиль.

Поскольку за эти три года не было принято ни одного соглашения такого рода, права, предоставленные евреям в соответствии с британским мандатом, имеют обязательную силу, а сама ООН заблокирована статьей 80 и не может отменить или изменить её!.

Все юристы ООН это знают, все специалисты по международному праву это знают и голосуют за эту неизбежную резолюцию.

Это не останавливает пропаганду, и вы регулярно слышите в СМИ разговоры о «нарушении Израилем международного права».

Не нужно строить из себя портрет, вы сомневаетесь в том, что журналисты не разбираются в международном праве, а они просто повторяют чужие слова.

Однако, прочитав эту статью, вы будете знать, что гласит международное право, и когда окажетесь в споре с оппонентами, у вас будут аргументы, чтобы ответить им...

Давайте разберёмся подробнее: о каких правах идёт речь?

Среди наиболее важных прав, предоставленных евреям Британским мандатом, есть права, изложенные в статье 6: право евреев «свободно иммигрировать на землю Израиля и основывать там поселения

Согласно британскому мандату, вся территория Палестины была зарезервирована для создания еврейского национального дома и будущего независимого еврейского государства в соответствии с решениями, принятыми на мирной конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года.

Ни одна часть Палестины, находившаяся под британским мандатом, не была отведена под создание арабского государства, поскольку право арабов на самоопределение было предоставлено в других местах: Сирии, Ираке, Аравии, Египте и Северной Африке.

Всего на огромной территории от Персидского залива до Атлантического океана было создано 21 арабское государство.

Против единого еврейского государства на исторической территории Палестины.

Таким образом, с юридической точки зрения ООН, не существует возможности создания независимого арабского государства на конкретной территории подмандатной бывшей Палестины, зарезервированной для самоопределения евреев, и, в частности, в Иудее, Самарии и секторе Газа.

Создание такого государства на еврейских землях было бы незаконным в соответствии со статьей 80 Устава Организации Объединённых Наций и превысило бы полномочия, предоставленные ООН самой себе.

Именно поэтому ООН этого не делает. Её собственный Устав полностью блокирует её действия, независимо от её политической воли.

В более широком смысле, стоит напомнить, что ни одна статья Устава ООН не наделяет Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею или Совет стражей полномочиями создавать независимые государства.

Если бы такое право существовало, ООН была бы универсальной законодательной силой, способной создавать и упразднять государства по собственной воле, а она не давала себе такого права, чтобы не подвергать опасности мировой порядок.

Если ООН не имеет юридических полномочий создавать государство, она не может конфисковать часть территории другого государства, будь то Израиль, Кипр или Корея.

Заключение:

Если кто-то хочет выгнать вас из дома, а вы не суёте ему под нос документы, подтверждающие право собственности, чтобы сказать убраться с дороги, не жалуйтесь потом...

То, что делает Государство Израиль с 1967 года и по сей день, вызывает сожаление. Это табу, о котором израильское общество не говорит.

Каждый раз, когда государство, международная организация, СМИ, ООН, её Совет по правам человека или политик осуждают «незаконные» «колонии» Израиля, премьер-министр Израиля должен напомнить израильтянам об их правах, чего он никогда не делает.

Он должен осудить лицемерие и помнить, что:

У Франции есть колонии во Французской Полинезии и Новой Каледонии, Россия аннексировала Крым, Китай аннексировал Тибет и острова в Китайском море, у Великобритании всё ещё есть 10 колоний,

В Новой Зеландии до сих пор есть колония Токелау, американские колонии Виргинские острова, Гуам и Самоа.

Турция колонизировала Северный Кипр...

Они имеют право нарушать резолюции ООН по колониям и голосовать за выход другого государства из их так называемой колонии, и их вообще не волнует международное право?

И да:

потому что если главное заинтересованное лицо ничего не скажет, то не палестинцы напомнят миру, что Израиль законно поселился на оккупированной им территориальной поверхности.

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Суббота, 06.09.2025, 08:59 | Сообщение # 564 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 318

Статус: Offline

| https://gazeta.rjews.net/2025/tarn67.php

|

| |

|

|

| Сонечка | Дата: Вторник, 09.09.2025, 13:08 | Сообщение # 565 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 563

Статус: Offline

| В Тель-Авиве, где пересекаются улица Бограшов и бульвар Бен-Цви, стоит небольшой памятник. На нём выбиты имена более сотни людей. Но это не жертвы погрома или какой-нибудь опасной болезни. У всех этих людей одна дата смерти – 9 сентября 1940 года, и погибли они от бомбардировки города группой итальянских самолётов.

Но как итальянские лётчики добрались до столь отдалённой цели?

Здесь следует ненадолго углубиться в историю. Буквально за 3 месяца до бомбардировки Тель-Авива Италия объявила войну Франции и Великобритании. Будучи союзником фашистской Германии, и наиболее развитой в экономическом и военном потенциале относительно всех остальных её европейских союзников, Италия попыталась взвалить на свои плечи битву за Северную Африку и Ближний Восток. Учитывая, что Франция очень быстро вышла из войны, сдерживанием Италии на африканском континенте Британии пришлось заниматься в одиночку.

Поначалу итальянцы добились определённых успехов. Силами своих ВВС они занялись подавлением наземной инфраструктуры британцев, а именно начали бомбардировать порты и нефтеперерабатывающие заводы. Среди других целей подобного плана в зоне их достижения оказалась инфраструктура подмандатной Британии Палестины.

И уже с июля месяца Regia Aeronautica принялась «утюжить» цели в Хайфе, Яффо, Ако и Тель-Авиве. Больше всего доставалось Хайфе, так как там находился порт, а также нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод.

В частности, в ходе налётов в 20-х числах июля 1940 года этот приморский город бомбили целых 12 раз. В ходе одной из атак с 10-ти самолётов типа Savoia-Marchetti SM.82 на нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод было сброшено 50 бомб, нанёсших серьезный урон береговой инфраструктуре. Англичанам, сильно страдающим от нехватки истребительной авиации, задействованной на европейском театре военных действий, пришлось срочно усиливать свою авиационную группировку в Палестине...

В районе горы Кармель британцы расположили свою авиабазу, с которой истребители начали вылетать на перехват итальянских бомбардировщиков. Их задача несколько упрощалась тем, что у итальянцев не было подходящих самолётов для сопровождения своих бомбардировщиков. Но для тех, кто в ходе воздушного боя находился на земле, такое положение дел несло большую опасность. Дело в том, что обычной практикой того времени было при виде опасности просто сбрасывать бомбы и, облегчив таким образом бомбардировщик, попытаться уйти от преследования.

Именно такая ситуация произошла 9 сентября 1940 в небе над Тель-Авивом: группа итальянских бомбардировщиков вылетела с авиабазы Додеканес в направлении Хайфы, но когда до цели оставалось совсем немного, они заметили следующие им наперерез британские истребители. Не имея возможности противостоять противнику, итальянцы сменили курс, направив свои машины в сторону Тель-Авива, где находилась запасная цель. Но это не спасло их от преследования, и итальянские лётчики разгрузили бомбоотсеки самолётов прямо над городом.

62 бомбы улетели вниз, упав на улицах Бограшов и Трумпельдор, рядом с театром «Габима» и бульваром Бен-Цион. Произошло это в 16 часов 12 минут. От их взрывов пострадали около 450-500 человек, из которых, по разным данным, погибли 107-137 жителей. Остальные получили ранения разной степени тяжести. Статистика жертв показала, что основную массу погибших составили евреи, семеро были арабами из окрестных поселков, один австралийцем.

Но даже столь значительная цифра пострадавших людей могла бы быть значительно большей, случись бомбардировка несколько позже. Дело в том, что на момент налёта многие жители Тель-Авива находились на работе, а их дети сидели дома. Когда изучались последствия бомбардировки, выяснилось, что несколько бомб упали прямо на детские площадки. Если бы в тот момент там были ребятишки, а по улицам города прогуливались родители с детьми, жертв бомбардировки было бы значительно больше. И то, что итальянские лётчики бомбили город, в общем-то, непреднамеренно, для погибших и пострадавших людей и их родственников абсолютно не служило оправданием.

Жертв этой бомбардировки (кроме арабов и австралийца) похоронили в одной братской могиле.

Но, к сожалению, эти погибшие не оказались последними. Девять месяцев спустя над Тель-Авивом показался одинокий самолёт армии Виши – квазинезависимого образования, полностью подконтрольного Германии. Пролетая над городом, он сбросил бомбу, которая упала прямо на дом престарелых, убив 13 человек и ранив более двух десятков. И хотя скупая официальная статистика говорит, что ущерб от этого налёта был минимальным, мёртвым старикам этого уже не объяснишь.

Долгое время память об этом трагическом событии находилась в тени от гораздо более страшного процесса Второй мировой войны – Холокоста.

И только в 2000 году дошла очередь и до него: в Тель-Авиве, на месте, более всего пострадавшем от бомбардировки, установили небольшой памятник с выбитыми именами всех погибших от того варварского действа.

Сейчас он служит напоминанием, что в ходе войн не бывает безопасных мест, как бы далеко от линии фронта они не находились.

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Понедельник, 15.09.2025, 15:00 | Сообщение # 566 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| Ученые из Хайфского университета обнаружили нетронутую гробницу XIV-XIII веков до н.э. на месте раскопа Явне-Ям.

В 2022 году строительные работы в национальном парке Пальмахим случайно вскрыли потолок большой высеченной в скале погребальной камеры позднего бронзового века. Гробница оказалась запечатанной и содержала сотни погребальных даров практически неповреждённых осадочными породами. Это уникальная находка для захоронений периода поздней бронзы.

Работа опубликована в журнале Antiquity.

Гробница расположена на небольшом мысе в природной гавани между Яффо и Ашдодом. Погребальная камера имеет почти квадратной форму размером 6,3 на 6,5 метра с двухметровым потолком. Он поддерживается центральной прямоугольной колонной.

В камеру вёл арочный проём, запечатанный двумя большими каменными плитами.

В гробнице обнаружены останки как минимум десяти человек: семи взрослых, двоих детей и останки неопределенного возраста.

Вокруг останков найдены более 140 керамических сосудов. В них были положены рыба, конечности овец и коз, и обугленный и необугленный растительный материал.

Импортная керамика включает кипрские кувшины и эгейские чаши. Восемь больших сосудов поставлены вокруг центральной колонны.

В задней части пещеры находятся две каменные конструкции, возможно, отмечавшие захоронения особо важных персон. Среди особенно ценных находок – золотая серьга, сосуд в форме египетского бога Беса и скарабей с именем Тутмоса III.

Раскопки перед входом в камеру выявили небольшой двор с каменными сооружениями, слоями пепла и остатками погребальных ритуалов, включая кости животных и фрагменты терракотовых фигурок. Это первое подробное свидетельство погребального пира периода поздней бронзы в Ханаане.

На сегодня гробница в Явне-Ям является единственным нетронутым высеченным в скале захоронением позднего бронзового века в Ханаане, которое полностью задокументировано учёными. Сложность конструкции и богатство погребальных даров указывают на элитный статус погребённых в период египетского господства над Ханааном.

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Понедельник, 29.09.2025, 05:08 | Сообщение # 567 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline