| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

линия жизни...

| |

| papyura | Дата: Понедельник, 26.09.2022, 07:32 | Сообщение # 496 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1561

Статус: Offline

| замечательный актёр был и - как оказалось - ЕЩЁ БОЛЕЕ замечательный Человек !

|

| |

| |

| несогласный | Дата: Суббота, 22.10.2022, 16:27 | Сообщение # 497 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 168

Статус: Offline

| как думают обычные умные люди... или парочка строк об умении планировать на ближайшие столетия

1913 год, Англия, Лондон, Вестминстерский дворец, самое знаменитое и старое здание парламента в мире.

Заседание комиссии по реставрации холла выявило большую проблему: требуется капитальный ремонт, ведь здание начали строить в 11 веке, закончили только к 14-му...

И главное: нужно было заменить гигантские дубовые стропила.

Дубрав в Англии осталось мало, старых - ещё меньше, а тут нужны дубы старше 300 лет - потому что всё, что моложе, не подходило по размеру... И стала комиссия искать, нет ли документов, откуда дерево для стропил брали в прошлый раз, в 14 веке.

Отыскали в Парламенте пергамент со списком поставщиков, там их учёт ведется примерно с 11 века.

Раскрывают ломкий пергамент из кожи телёнка. Побуревшие чернила. Старинная орфография. Читают и... обнаруживают, что дуб для стропил брали из владений семейства Courthope из Сассекса. Более того, выясняется, что поместьем все эти века владела одна и та же семья.

Связываются. И глава семьи, сэр Джордж Кортоп, отвечает: да, этого запроса мы ожидали. Дубы в порядке. Можете забирать.

Немая сцена.. Дело в том, что когда прапрапрапрапра... сэра Джорджа поставлял балки для строительства Парламента, он тотчас смекнул, что когда-нибудь новое дерево понадобится для ремонта, поэтому ТУТ ЖЕ и приказал высадить саженцы новой дубравы. Их высадили, пометили и об этом в семейном архиве записали: дубрава для ремонта Вестминстерского дворца, да так и передавали документ наследникам.. 560 лет.

И удивившись возрадовалась комиссия в Вестминстере.

И срубили дубы, и сделали балки, и отремонтировали великолепный Вестминстер-холл.

А сэр Джордж, возблагодаривший предусмотрительного предка за огромную сумму, неожиданно полученную за дубы, тут же посадил новую дубраву, с расчетом на следующий ремонт и благодарность далёкого потомка.

Сообщение отредактировал несогласный - Суббота, 22.10.2022, 16:30 |

| |

| |

| Щелкопёр | Дата: Вторник, 08.11.2022, 17:02 | Сообщение # 498 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 324

Статус: Offline

|

...Можно сказать, что Василий Семёнович Гроссман происходил из аристократической еврейской семьи.

Это не шолом-алейхемская беднота, эти евреи учились и живали в Европе, отдыхали в Венеции, Ницце и Швейцарии, жили в особняках, носили бриллианты, говорили по-французски и по-английски, а не только на идиш.

Родители Гроссмана познакомились в Италии. Его бедовый отец, Соломон Иосифович (Семён Осипович), увёл мать (Екатерину Савельевну Витис) от мужа.

Старший Гроссман учился в Бернском университете, стал инженером-химиком, а происходил он из богатого бессарабского купеческого рода.

Екатерина Савельевна была отпрыском такого же богатого одесского семейства, училась во Франции, преподавала французский язык.

Словом, жили они как «белые люди», да простят мне негры этот советский фольклор...

Жили они в Бердичеве, исповедовали гуманизм и атеизм пополам со скептицизмом, и 12 декабря 1905 года у них родился сын Иосиф. Иося быстро превратился в Васю, так няне было проще. И рос он в родителей — космополитом.

Двенадцать лет счастливой жизни: ёлки, игрушки, сласти, кружевные воротнички, гувернантка, бархатные костюмчики. Полицмейстер приходил поздравлять с Пасхой и Рождеством, получал «синенькую» (пять рублей) и бутылку коньяка и благодарил барина и барыню.

Мальчик никогда не слышал слово «жид». Погромов в Бердичеве вовсе не было, слишком велико было еврейское население (полгорода), погромщиков самих бы разгромили к чёрту...

А потом «сон золотой» кончился: сначала родители разошлись, но это ещё не беда. Вася с матерью жили у богатого дяди, доктора Шеренциса, построившего в Бердичеве мельницу и водокачку.

Но пришел 1917-й, богатые стали бедными, а бедные не разбогатели. Гимназия превратилась в школу, которую Вася закончил в 1922 году. И по семейной традиции поехал учиться на химика в Москву, в МГУ на химический факультет.

В 1929 году он его закончил и вернулся в Донбасс, где проходил практику.

Работал на шахте инженером-химиком, преподавал химию в донецких вузах.

Был писаный красавец: высокий, голубоглазый, чернокудрый, с усами, да ещё и европеец: мама возила его во Францию, два года он учился в швейцарском лицее. И, конечно, с такими данными он подцепил в Киеве красивую Аню, Анну Петровну Мацук, свою первую жену, которая родила ему дочь Катю (названную в честь матери).

Но в шахте Василий Семёнович подхватил туберкулез. Надо было уезжать. И в 1933-м он едет в Москву (туда стремились из провинции не только сёстры, но и братья), а с женой они в том же году разводятся.

Свободен и невидим!

В это время Гроссман ещё наивный марксист-меньшевик в бухаринском стиле. Верит в Ленина и социализм. Во-первых, молодой и зелёный, а во-вторых, наследственность: Семён Осипович, папа, согрешил с марксизмом — на свои деньги организовывал по стране марксистские кружки (на свою, естественно, голову).

Его кочевая жизнь (ещё ведь и по шахтам ездил, новаторские методы внедрял) и развела его с женой. Но любил он её до самой смерти, и переписывались они, как нежные любовники.

Так что Василий сначала шёл налево вместе с веком (уже потом пошёл направо, против течения).

В 1934 году он покорил Горького (да зачтётся и это старому экстремисту) производственной повестью «Глюкауф» из жизни инженеров и шахтёров и рассказом «В городе Бердичеве» о Гражданской войне. Это ещё, конечно, пустая порода, но крупицы золота там поблескивают и Горький, опытный старатель, велел ему промывать золотишко.

Три года подряд, с 1935-го по 1937-й, он издаёт рассказы: о бедных евреях, о беременных комиссаршах (почти весь будущий фильм «Комиссар»).

Да ещё в 1937–1940 годах выходит эпос историко-революционный — «Степан Кольчугин», о революционных (даже слишком) демократах 1905–1917 годов, когда ещё можно было веровать в добродетель и «светлое царство социализма», как писал самый старший Гайдар. Ну что ж, это был успех: три сборника, эпос, поездки к Горькому на дачу, а в 1937 году его приняли в Союз писателей.

Булгаков Гроссману завидовал, говорил: неужели можно напечатать что-то порядочное? И даже сталинская борона (хотя Сталин его и не любил и регулярно из премиальных списков вычеркивал) Гроссмана не зацепила.

Ведь ему помогало литобъединение «Перевал»: Иван Катаев, Борис Губер, Николай Зарудин. В 1937 году «перевальцев» уничтожили почти всех, даже фотокарточек не осталось. А его пронесло.

А ведь незадолго до этого наш красавец и баловень судьбы (как тогда казалось многим) влюбился в жену своего друга Бориса Губера и увёл её из семьи, от мужа и двух мальчиков, Феди и Миши. А тут аресты, Апокалипсис, Ольгу берут вслед за Борисом как ЧСИР.

И здесь Василий Семёнович идёт на грозу. Забирает к себе Федю и Мишу, едет в НКВД и

начинает доказывать, что Ольга уже год как его жена, а вовсе не Бориса.

Он отбивал её год, и случилось чудо: Ольгу ему отдали — тощую, грязную и голодную. Он её отмыл, откормил и женился на ней. Ольга стала его второй женой. Ольга Михайловна Губер. Федя и Миша стали его детьми. Он сходил за женой в ад, как Орфей, и вернулся живым.

Отчаянная смелость и благородство Серебряного века.

А снаряды ложились все ближе: в 1934 году арестовали и выслали его кузину Надю Алмаз, в квартире которой он жил. В 1937 году расстреляли не только «перевальцев»: был расстрелян дядя, доктор Шеренцис.

Гроссман не унижался, не подписывал подлые письма, не лизал сталинские сапоги. Его явно хранило Провидение. Он не должен был погибнуть раньше, чем выполнит свою миссию. У него не было дублёра, его симфонию не мог бы сыграть даже солженицынский оркестр.

На остатках советского энтузиазма и на врождённом благородстве (не бросать в беде) нестроевой, глубоко штатский, забракованный всеми комиссиями Гроссман пробивается в военные корреспонденты газеты «Красная звезда». И оказывается блестящим военным журналистом.

Его репортажи бойцы учили наизусть, их вывешивали в Ставке: когда ожидались наступление или какая-нибудь замысловатая операция, Ставка заказывала в «Красной звезде» Гроссмана. Он писал не по «материалам», он лез в самое пекло, его репортажи пахли порохом, кровью и смертью.

Он был словно заговорён: под ноги ему бросили гранату, и она не разорвалась; он один спасся из утопленного снарядами в Волге транспорта; за всю войну он ни разу не был ранен.

Его статьи заставляли союзников плакать хорошими слезами и испытывать тёплые чувства к Красной Армии. Он был личным врагом фашизма, его кровником, он объявил Третьему рейху вендетту. На то была особая причина: 15 сентября 1941 года в Бердичеве в гетто вместе с другими евреями была расстреляна Екатерина Савельевна Витис, его кроткая, образованная, тяжело больная костным туберкулезом мать. Так она и пошла к могильному братскому рву на костылях.

Атеист и вольнодумец Гроссман вспомнил о том, что он еврей. Об этом ему напомнили уготованные его народу газовые камеры и печи крематориев. Это был его личный счёт.

Он становится самым пламенным членом ЕАК — Еврейского антифашистского комитета. Он привлекает массу западных денег и западных сердец. Потом, в 1948 году, это спасёт его от ареста и расстрела, когда комитет начнут разгонять, когда убьют Михоэлса.

За участие в Сталинградской битве он получил орден Красной Звезды. На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление главного удара».

Мемориал не учебник, оттуда слова не выкинешь и надпись не сотрешь.

Василий Гроссман стал неприкосновенным и мог просить у Сталина всё, что угодно. Но не просил ничего: он ненавидел его. Гроссман даже не обращал внимания на то, что его репортажи часто печатает иностранная пресса и не смеет публиковать советская.

Он должен был сокрушить фашизм.

Он первым заговорил о холокосте в книге «Треблинский ад».

В 1946 году они с Эренбургом составили «Чёрную книгу» о горькой участи евреев. Но в антисемитском СССР она долго не выходила, её опубликовали только в Израиле в 1980 году.

Но вот окончилась война, обет исполнен, фашизм осуждён, разбит, вне закона, очерки вошли в книгу «В годы войны», можно почить на лаврах.

Но Василий Семёнович даёт следующий обет: сокрушить сталинизм.

Пока крушил, разобрался в ленинизме и стал крушить советский строй как таковой.

В 1946 году он начинает писать первую часть дилогии «За правое дело». Вполголоса, выжимая из себя правоверность. Но это — бомба без часового механизма. «Семнадцать мгновений весны» без Штирлица. Живой Гитлер, живой Муссолини, живые Кейтель и Йодль.

Сталина практически нет, этот злодей всегда казался Гроссману серым, как деревенский валенок.

Но это же не семидесятые, а пятидесятые годы, какой там Штирлиц, Сталин ещё жив. И начинается ад: вопли критиков,

Твардовский резко отказывается печатать роман, роман крошат в капусту, переделывают, трижды меняют название. Но Гроссман не боится ничего: он входил в Майданек, Треблинку и Собибор вместе с войсками, он видел Шоа — холокост.

Твардовский потом к роману потеплел, а сначала спрашивал у Гроссмана, советский ли он человек.

Гроссман пытался признать ошибки, писал Сталину, но унижаться он не умел, получилась угроза: напишу вторую часть, тогда вы увидите, где раки зимуют. Словом, он ждал ареста в том самом марте, когда случилось то, что он так победно провозгласил в самиздатовской, посмертной, «пилотной» ко второй части дилогии «Жизнь и судьба» повести «Всё течет»: «И вдруг пятого марта умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию райкома народного гнева и народной любви.

Сталин умер беспланово, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина.

Ликование охватило многомиллионное население лагерей. Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг словно свет полярного сияния замерцал по рядам: Сталин умер! Десятки тысяч законвоированных шёпотом передавали друг другу: „Подох... подох...“, и этот шёпот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Чёрная ночь стояла над полярной землёй. Но лёд на Ледовитом океане был взломан, и океан ревел».

Роман вышел, а Гроссман засел за вторую часть.

Вторая часть называлась «Жизнь и судьба». Из нашей плачевной истории ХХ века нам известно, что судьба — индейка, а жизнь — копейка. Судьба — нечто недоступное, чуждое, праздничное, американское блюдо ко Дню благодарения.

Советский работяга не мог не только попробовать индейку, он не мог и увидеть её — разве что на картинке в дореволюционной книжице «Птичий двор бабушки Татьяны».

Индейка падала сверху и била клювом в затылок советских гадких утят. Им не давали времени стать лебедями.

А Гроссман успел. Он содрал с себя советский пух, эту мерзкую шкуру, даже семь шкур. Он пел лебединую песню, перекидывался в орла, он ястребом и соколом долбил своих жалких современников. Хищный лебедь-оборотень, птица Феникс, добровольно сгорающая на собственном костре.

А что жизнь — копейка и для Третьего рейха, и для IV Интернационала, знали все, кто ходил под свастикой или под серпом и молотом с красной звездой.

Закончив свой потрясающий труд, Гроссман в 1961 году стал штурмовать замерзающие перед ним от ужаса оттепельные редакции.

Твардовский прямо спросил: «Ты хочешь, чтобы я положил партбилет?» «Да, хочу», — честно ответил писатель. А ведь он мог жить припеваючи, получать ветеранский паек. Ему дали квартиру в писательском доме у метро «Аэропорт», чтобы удобнее было следить за его контактами. Из горячих рук НКВД и МГБ он перешёл по эстафете в теплые руки КГБ — его недрёманное око не выпускало писателя из виду. А у него был один из первых в Москве телевизоров, коллеги ходили посмотреть. И он увеё от очередного мужа очередную жену.

У Ольги кончились силы, она хотела отдохнуть и пожить для себя, а не носить передачи мужу-декабристу. Она заклинала его сжечь рукопись и даже пыталась отнести её в КГБ (чистый Оруэлл: «Спасибо, что меня взяли, когда меня ещё можно было спасти»).

Они с сыном ели Василия Семёновича поедом, и если он не развёлся, то из чистого благородства: хотел, чтобы его вдова получала литфондовскую пенсию...

Он увёл жену у Заболоцкого, Екатерину Васильевну Короткову. Вот она была как раз декабристкой. Они не расписывались, но она скрасила его последние годы, и ей он оставил на хранение рукопись повести «Всё течёт».

Дальше начинается чистый триллер.

Трусливый Кожевников отдал роман в КГБ. КГБ захлопал крыльями и закудахтал: такое яичко ему Гроссман помог снести! Ордена, погоны, премии.

Гроссмана не арестовали, арестовали роман.

Но коварный Гроссман всех перехитрил. Он заранее припрятал у друзей несколько экземпляров. Сделал вид, что отдал всё, что было, даже забрал у машинисток пару штук. А КГБ устраивал обыски, перекапывал огороды. И это был 1961 оттепельный год!

Они поверили, что захватили всё.

Гроссман написал Хрущёву наглое письмо, требовал рукопись назад. Ходил к Суслову, наводил тень на плетень. Суслов сказал, что роман опубликуют через 250 лет.

Но куда было этим сусликам, шакалам и хорькам до матёрого серого волка, вышедшего за флажки!

Русские писатели научились писать «в стол», а режиссёры — ставить фильмы «на полку». А. Платонов считал Гроссмана ангелом. Но наши ангелы не без рогов, они бодаются. Даже с дубом, как телёнок Солженицына.

Судьба «Жизни и судьбы» и повести «Всё течёт» привела писателя к раку почки. Почку вырезали, метастазы пошли в лёгкие. Он умирал долго и мучительно, Оля и Катя ходили к нему по очереди, через день. В бреду ему чудились допросы, и он спрашивал, не предал ли кого...

15 сентября 1964 года он ушёл, научившись писать слово «Бог» с заглавной буквы.

А триллер продолжился: Андрей Дмитриевич Сахаров в собственной ванной переснял «Жизнь и судьбу» и «Всё течёт» на фотоплёнку. Владимир Войнович бог знает в каком месте переправил её на Запад. В 1974 году переправил, и в 1980-м её напечатали в Лозанне, а в 1983-м — в Париже.

В Россию Гроссман вернулся в 1988 году. Вернулся судией. Книги из нашего скорбного придела — это и был российский Нюрнберг.

Без политических деклараций Гроссман доказал, что фашизм и коммунизм тождественны. Концлагеря шли на концлагеря, застенок воевал против застенка.

Гестаповец Лисс называл старого большевика Мостовского своим учителем, советское подполье в немецком концлагере жило по сучьим законам СССР: харизматического лидера пленных майора Ершова суки-подпольщики отправили в Бухенвальд, на верную смерть, потому что он был беспартийный, из раскулаченных.

Комиссар Крымов только на Лубянке вспомнил, что помог в 1938-м посадить друга, немецкого коммуниста. С помощью Гроссмана мы совершаем экскурсию в газовую камеру и умираем вместе с хирургом Софьей Осиповной и маленьким Давидом.

А потом умираем с тысячами детей, медленно умираем от голода в голодомор на Украине. Это было куда дольше. Гроссман готов простить тех, кто предавал в застенке, но не собирается списывать грехи с тех, кто вместо зернистой икры «боялся получить кетовую». «Подлый, икорный страх». Его вердикт: дети подземелья, весь XX век, и немцы, и русские.

Морлоки, уже не люди.

Он понял, что свобода не только в Слове, но и в деле: шить сапоги, печь булки, растить свой урожай. Это теперь называется «рыночная экономика».

Он понял, что «буржуи», «кулаки», лавочники, середняки были правы. Это тогда только Солженицын понимал.

Заговор. Заговор русской литературы против русской чумы.

Нобелевскую премию не дают посмертно, иначе русские писатели и поэты разорили бы Нобелевский комитет...

Валерия Новодворская

|

| |

| |

| Златалина | Дата: Суббота, 26.11.2022, 06:19 | Сообщение # 499 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 234

Статус: Offline

|

Этих еврейских близнецов разлучили в шестимесячном возрасте. Один рос в гитлерюгенде, а другому снилось, как он заколол брата-фашиста штыком...

Однажды маленький немецкий мальчик по имени Оскар услышал от друзей незнакомое слово Jude и в тот же день спросил у бабушки, что оно значит. Бабушка строго на него посмотрела, ответила, что это очень плохое слово, и велела больше никогда в жизни, ни в коем случае его не произносить. Оскар послушно кивнул, не подозревая, что Jude – еврей – это он сам.

Да и откуда было ему знать о своём происхождении, если его мать, немка Лизель Штёр, увезла его в Германию в шестимесячном возрасте – после развода с его отцом, румынским евреем Йозефом Юфе. Отец и брат-близнец Джек остались на острове Тринидад, на котором мальчики и появились на свет в январе 1933 года. У близнецов была ещё старшая сестра Соня – её мать тоже взяла в Германию вместе с Оскаром.

Их переезд случился в том же году, когда Гитлер пришел к власти. Это не сулило Оскару и Соне ничего хорошего, и мать постаралась сделать всё возможное, чтобы скрыть еврейское происхождение детей. Об отце и живущем где-то на другом краю земли брате даже не упоминалось. Да и воспитанием в основном занималась бабушка – набожная католичка, которая была крайне недовольна браком дочери с евреем...

Оскар считал себя чистокровным немцем, но директор его школы сразу задумался: почему это вдруг у немецкого мальчика еврейская фамилия?

И тут же у Оскара поинтересовался...

Тот интуитивно почувствовал, что вопрос с подвохом, и на ходу начал импровизировать, сказав, что фамилия на самом деле французская и произносится как «Юфэй». Поверил директор или нет, неизвестно, но больше Оскара не трогал.

Увы, на этом дознания не закончились. Год спустя, когда Оскару было около восьми лет, нацисты подняли документы о браке Лизель Штёр с евреем и узнали правду о происхождении детей. Соню и Оскара взяли под стражу, чтобы отправить вместе с другими еврейскими детьми в лагерь смерти. Спас их брат матери Макс Штёр, занимавший достаточно высокий пост в НСДАП. Он задействовал свои каналы и убедил исполнительные власти, что детей арестовали по ошибке. Соню и Оскара отпустили, после чего бабушка немедленно их крестила и сменила отцовскую фамилию Юфе на материнскую Штёр.

Когда Оскару исполнилось десять лет, он вступил в гитлерюгенд. Тогда мальчик уже знал о своем еврейском происхождении, но отказ вызвал бы дополнительные подозрения, ведь членство было обязательным для немецких детей. Так что Оскару пришлось присоединиться к одноклассникам, чтобы не навлекать на себя лишнюю опасность.

Тем временем его брат Джек спокойно рос в Порт-оф-Спейн на острове Тринидад вдали от войны, даже не подозревая, что еврейство может представлять опасность. Об этом он задумался, лишь когда узнал, что почти все его родственники по отцовской линии погибли от рук нацистов. Спаслась только тётя – сестра отца. После войны она переехала в Венесуэлу, и Йозеф Юфе отдал сына ей на воспитание. Тётя была набожной еврейкой, поэтому Джек с детства хорошо знал основы Торы и еврейскую культуру.

В 1948 году, как только было создано Государство Израиль, они туда с тётей тут же переехали. Тогда же он начал помогать матери и брату, отправляя им вещи первой необходимости в разрушенную войной Германию.

Что у него в Германии есть брат-близнец, Джек узнал примерно в восемь лет. Оскару о существовании Джека рассказали почти тогда же.

Удивительно, что реакцией мальчиков на эти новости стали очень похожие сны, в которых они воевали друг против друга. Оскар видел себя немецким лётчиком-истребителем, который уничтожал самолёт брата. Джеку же снилось, что он, будучи солдатом антигитлеровской коалиции, заколол брата-фашиста штыком.

Впервые братья встретились в 1954 году по инициативе Джека. Он тогда только мобилизовался из военно-морского флота и собирался переселиться к отцу, который за это время переехал в США. Однако перед этим Джек решил заехать в Германию и наконец-то встретиться с братом. Увы, никакого трогательного воссоединения не произошло.

Братья не понравились друг другу с первого взгляда – и особенно их раздражало внешнее сходство. По совпадению, даже одеты они были почти одинаково, что только усилило неприязнь. К тому же Джека очень задело, что брат первым делом попросил его снять бирки с чемоданов: он был с детства приучен скрывать свое еврейство, и это вошло у него в привычку. И хотя реальная опасность больше не грозила, он всё равно боялся, что израильские багажные бирки выдадут происхождение Джека, а значит, и его собственное. Джек, в отличие от Оскара, гордился своим еврейством и не понимал, почему он должен его скрывать.

Они провели вместе шесть дней и изо всех сил старались подружиться, но обнаружили, что пытаются во всём соперничать друг с другом вплоть до мелочей. Так что расставание вызвало у братьев едва ли не больше радостных эмоций, чем встреча.

Джек уехал в Штаты, а Оскар остался в Германии, после чего они не виделись 25 лет. Всё их общение состояло в праздничных открытках, которые они ради приличия посылали друг другу пару раз в год.

В 1979 году жена Джека прочитала в газете объявление, где однояйцевых близнецов приглашали принять участие в масштабном исследовании. Она решила, что это исследование может помочь братьям наладить отношения, и рассказала о нём Джеку. Тот предложил брату поучаствовать – и Оскар, как это ни странно, согласился.

Оба брата приехали на неделю в Университет Миннесоты и по ходу исследования действительно смогли сдружиться. Попутно обнаружилось, что у них много общего не только во внешности, но и в привычках – оба любили острую пищу, первым делом заглядывали на последнюю страницу книги, а ещё обожали разыгрывать друзей и громко чихать на публике.

Нельзя сказать, что со второй попытки отношения сразу стали идеальными. Оскар и Джек по-прежнему то и дело ругались и спорили, особенно если разговор заходил на религиозные или политические темы. Но со временем споров стало меньше, а про религию и политику они просто предпочитали не говорить.

После этого Джек и Оскар начали появляться на публике – их приглашали в телевизионные программы, снимали в документальных фильмах, брали у них интервью. Джек по-прежнему жил в США, где торговал одеждой и аксессуарами, Оскар – в Германии, где работал шахтёром. Но теперь братья время от времени встречались и вместе проводили праздники, выезжая куда-нибудь двумя семьями.

По словам их родственников, конкуренция никуда не исчезла, но теперь это была не вражда, а скорее дружеское соперничество...

Оскар ушёл из жизни первым: работа в шахте сказалась на его здоровье – он умер от рака лёгких в 1997 году в возрасте 64 лет.

Брат глубоко переживал его смерть, но сознательно не приехал на похороны считая, что его родным будет тяжело видеть человека, который выглядит точно так же, как их дорогой Оскар.

Однако он поддерживал отношения с его семьей, и племянники уже после смерти отца неоднократно приезжали к нему в гости в Америку.

Джек пережил Оскара почти на двадцать лет – он умер в 2015 году в возрасте 82 лет.

Причиной смерти тоже стал рак, только в случае Джека – рак желудка. Жизни обоих братьев, таких похожих и таких разных, унесла одна и та же болезнь.

Елена Горовиц

|

| |

| |

| Бродяжка | Дата: Среда, 30.11.2022, 06:52 | Сообщение # 500 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 719

Статус: Offline

| воспоминания о талантливом портном, печальное сообщение о котором пришло недавно:

Пережив Холокост, он уехал в США – шить костюмы для президентов, звёзд Голливуда и крупных мафиози...

Когда в 1972-м Ричард Никсон стал первым в истории президентом США, посетившим Китайскую Народную Республику, для него было важно произвести благоприятное впечатление с первого взгляда. От этой встречи зависели отношения двух стран, поставленные на паузу на несколько десятков лет...

В аэропорту Никсон предстал перед первым главой госсовета КНР Чжоу Эньлаем в стильном пальто благородного серого цвета – неброском, но солидном и безупречно подогнанном по фигуре. Визит прошёл успешно, и в обеих странах его до сих пор считают важной исторической вехой. Конечно, роль сыграл далеко не только имидж, но он помог Никсону.

Так вот, то самое пальто сшил для него еврей из Нью-Йорка Стивен Сален – портной с почти вековым стажем, скончавшийся неделю назад, 23 ноября в возрасте 103 лет...

Стивен Сален родился 10 апреля 1919 года в семье Занвела и Эстер Соломон. Мальчика назвали Залманом, так что в детстве он был дважды Соломоном – по имени и по фамилии.

Семья жила в небольшом местечке в Подкарпатской Руси – сейчас эта область находится на территории Украины, а в то время входила в состав Чехословакии.

У Залмана было десять братьев и сестёр, денег вечно не хватало, и ещё подростком он начал учиться шитью, чтобы помогать родителям. Это занятие невероятно его увлекало, но всю жизнь оставаться скромным местечковым портным Залман не желал. Он поступил в торгово-ремесленное училище, основанное «Джойнтом», и начал всерьёз изучать швейное дело.

Увы, долго учиться ему не пришлось: осенью 1938 года гитлеровцы вошли в Чехословакию, а Подкарпатская Русь была передана Венгрии.

Венгерских евреев с 1940 года насильно вербовали в так называемые трудовые батальоны – отряды, которые занимались на фронте тяжёлым вспомогательным трудом: рубили лес, прокладывали и ремонтировали дороги, осушали болота.

Залман Соломон пытался скрыть, что он еврей, и выдавал себя за чеха по фамилии Славик. Какое-то время это работало, но с ужесточением антисемитской политики его обман вскрылся, и Залмана в составе трудового батальона отправили на восточный фронт.

Подневольным служащим трудовых батальонов не выдавали обмундирования, их держали впроголодь и заставляли работать на износ. Офицеры относились к ним крайне жестоко и могли запросто убить ради забавы. В батальонах состояли в основном евреи, а также представители национальных меньшинств, живших на территории Венгрии – сербы, румыны.

Залман провёл в таком батальоне два года, и напоминание об этих годах в виде искалеченных пальцев ног у него осталось на всю жизнь...

В 1943-м его батальон освободили советские войска и Залман присоединился к чехословацкому военному формированию в составе Советской армии. Однако трудовая повинность подорвала его здоровье, и на передовую он не попал – стал снабженцем.

Победу Залман встретил в Праге в звании сержанта, а после окончания войны ещё около полутора лет оставался в армии и занимался снабжением.

В условиях разрухи добывать провиант и обмундирование было очень непросто, и Залману приходилось приторговывать на чёрном рынке.

У одного из торговцев была двоюродная сестра по имени Франтишка. Стивен влюбился в неё с первого взгляда, та ответила ему взаимностью, и через две недели после знакомства состоялась свадьба.

В 1949 году молодые супруги перебрались в США, где Залман Соломон-Славик стал Стивеном Саленом, а его жена из Франтишки превратилась во Фрэнсис.

Стивену удалось найти место портного в одной из нью-йоркских мастерских. Наконец-то он мог посвятить себя любимому делу! Со временем он открыл собственное ателье, куда заглядывало немало высокопоставленных заказчиков – вплоть до президентов. Помимо Никсона Сален шил костюмы для его преемника Джеральда Форда, для Генри Киссинджера и многих других завсегдатаев Белого дома...

Больше всего Стивена раздражало, когда он видел высокопоставленного человека в неказистой одежде. По воспоминаниям дочери Элейн, портной сразу начинал громко кричать прямо в экран телевизора: «Этот костюм сидит ужасно! Как ты думаешь избираться, кто же за тебя будет голосовать?! Приходи ко мне, я сошью тебе нормальный костюм!»

По просьбе отца Элейн не раз писала этим людям письма: приглашала прийти в ателье. Изредка на них даже приходили ответы с благодарностью...

Стивен отточил мастерство до такой степени, что мог снимать мерку на глаз – хотя, конечно, всё равно тщательно делал все положенные замеры. Однажды к нему обратились братья-близнецы Ли и Лесли Кено – влиятельные фигуры в антикварном бизнесе и авторитетные оценщики. Ли сотрудничал с аукционом Christie's, а Лесли и сейчас занимает пост вице-президента одного из подразделений аукциона Sotheby's.

Стивен Сален с первого взгляда определил, что у обоих близнецов одна рука на полсантиметра длиннее другой, что произвело впечатление на бизнесменов, и они вошли в число постоянных клиентов Салена.

На пенсию Стивен Сален ушёл только в 95 лет. До тех пор он оставался неисправимым трудоголиком: работал шесть дней в неделю, а в седьмой шел закупать материалы.

И хотя Салена прозвали портным президентов, у его мастерской не было даже сайта, а узнавали о ней посредством сарафанного радио.

В числе последних клиентов Салена были режиссёр Мартин Скорсезе и актер Харви Кейтель.

Он также принимал заказы от дорогих бутиков мужской одежды, которые потом перепродавали его костюмы под собственным брендом.

Не обходилось и без курьёзов: однажды Сален снимал мерки с директора ФБР Джона Гувера. Когда тот стоял в одних трусах, к портному вошел другой клиент – крупный мафиозный босс...

Как вспоминает внучка портного Рэйчел, это была любимая история деда – он не упускал случая её рассказать.

Но если про забавные случаи из портновской практики Стивен рассказывал с удовольствием, то о Холокосте, годах войны и службе в трудовом батальоне он вспоминать не любил. И несмотря на просьбы детей и внуков, отказывался рассказывать о пережитых ужасах в подробностях.

«Но мы видели его отмороженные и изуродованные пальцы, поэтому какие-то обрывки ему всё же пришлось нам сообщить, – говорит его дочь Элейн. – Он рассказал историю, как ему выкручивали пальцы на ногах, а он даже этого не чувствовал». Однако в старости Стивен Сален всё же решил поделиться воспоминаниями о Холокосте.

В мае 1998 года для фонда «Шоа», основанного известным режиссёром Стивеном Спилбергом, он записал двухчасовое интервью о Катастрофе. Сейчас это свидетельство хранится в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне.

Елена Горовиц

Сообщение отредактировал Примерчик - Среда, 30.11.2022, 07:05 |

| |

| |

| smiles | Дата: Четверг, 15.12.2022, 15:19 | Сообщение # 501 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 237

Статус: Offline

| 45 лет со дня смерти Поэта

Не зови меня… Не зови — я и так приду!

Как и Бродский, он не хотел, но вынужден был выехать по израильской визе. От судьбы не уйдёшь...

Со смертью Галича в СССР закончилась целая эпоха. Его песни, зазвучавшие с начала 60-х годов, открыли вход в новое пространство — пространство свободы. Мы, наверное, до сих пор недооценили масштабы его творчества. Как настоящий мастер, Александр Аркадьевич мог предвидеть будущее, предчувствовать перемены:

И всё так же, не проще,

Век наш пробует нас:

Можешь выйти на площадь?

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Родился будущий поэт 19 октября 1918 г. в Екатеринославе (потом Днепропетровск, теперь Днепр).

Его отец, Арон Самойлович Гинзбург был экономистом; мать, Фанни Борисовна Векслер, преподавала музыку.

В 1923 г. семья переехала в Москву, где поселилась в том самом доме Веневитинова в Кривоколенном переулке, в котором Пушкин впервые читал свою трагедию «Борис Годунов».

После девятого класса Александр почти одновременно поступил в Литературный институт, который вскоре оставил, и в Оперно-драматическую студию под руководством Станиславского.

Его курс стал последним курсом, который вёл этот выдающийся реформатор театра.

Внешний облик Гинзбурга соответствовал брюсовскому «юноша бледный со взором горящим».

Студийцы видели и слушали великих актёров — Москвина, Качалова, Тарханова.

Станиславский вскоре умер, и Александр, так и не получив диплома, бросил студию и перешёл в Театр-студию Арбузова.

В феврале 1940 г. студия дебютировала своим революционно-романтическим спектаклем «Город на заре» о строителях Комсомольска; одним из авторов пьесы стал Гинзбург, для которого это был дебют и в драматургии...

Началась война, но Александр был признан непригодным к службе из-за порока сердца. Он поработал в Театре революционной героики и сатиры в Грозном, затем уехал в Ташкент, где Арбузов начал формировать труппу из своих бывших студийцев, которая вскоре под названием «Передвижной театр» колесила по фронтам, давая спектакли вблизи передовой.

После войны Александр вернулся в Москву и сосредоточился на драматургии, взяв псевдоним Галич, составленный из первой буквы фамилии, двух первых букв имени и последних букв отчества.

Началось всё с весёлой комедии «Вас вызывает Таймыр», поставленной в 1948 г. в Театре сатиры и триумфально прошедшей по сценам большинства театров страны.

За ней последовали «Под счастливой звездой» (1954) и «Походный марш» (1957). Песня из этого спектакля «До свиданья, мама, не горюй» на музыку Соловьёва-Седого стала всесоюзным шлягером.

В 1954 г. Михаил Калатозов снял по сценарию Галича полюбившуюся и памятную нам лирическую комедию «Верные друзья» с Меркурьевым, Чирковым и Борисовым.

В 1955-м Галича приняли в Союз писателей, а в 1958-м — в Союз кинематографистов.

Затем один за другим на экраны выходят снятые по его сценариям шесть фильмов. В их числе — гениальная, до сих пор не превзойденная экранизация романа Александра Грина «Бегущая по волнам» и задушевная военная мелодрама Ростоцкого «На семи ветрах» с Вячеславом Тихоновым и Ларисой Лужиной, вышедшая на экраны в 1962-м.

Там прозвучала песня-вальс «Сердце, молчи» на слова Галича (музыка Кирилла Молчанова), которую прекрасно исполнил Вячеслав Тихонов.

В 1957-м Галич закончил начатую ещё в 1945 г. пьесу «Матросская тишина».

В ней автор проявился уже совершенно другим человеком, не соответствовавшим идеологическим канонам. Сюжет пьесы можно пересказать в нескольких словах.

Старый местечковый еврей Абрам Шварц мечтает, чтобы его сын Давид стал знаменитым скрипачом, но война разрушает его мечты. Сам Абрам погибает в гетто, а Давид уходит на фронт и погибает...

С этой пьесы собирался 1958 году начать свой путь театр-студия «Современник». В спектакле, поставленном О.Ефремовым, были заняты тогда еще никому неизвестные актеры Е.Евстигнеев (Абрам Шварц), О.Табаков, И.Кваша и другие будущие звёзды «Современника».

Однако до премьеры дело так и не дошло. Полностью отрепетированную пьесу запретили показывать, заявив автору, что он искажённо представляет роль евреев в Великой Отечественной войне.

Закрытие спектакля Галич потом описал в повести «Генеральная репетиция».

Эта горькая, искренняя, мастерски построенная книга была названа Юрием Нагибиным прекрасной прозой и тогда, конечно, не была издана.

В ней Галич описал происшедший сразу после показа разговор между ним и одной из принимавших спектакль руководящей дамой — инструктором ЦК, которая сказала ему: «Вы хотите, чтобы шёл спектакль, в котором говорится, что во многом евреи выиграли войну? Это евреи-то?!»

Несмотря на этот инцидент, Галич по-прежнему оставался одним из самых преуспевающих драматургов.

В театрах продолжали идти спектакли по его пьесам, режиссёры снимали фильмы по его сценариям. Благополучный сценарист, комедиограф, баловень судьбы, острослов, любимец светской театральной, литературной, киношной Москвы, популярный, хорошо обеспеченный материально, он вполне мог бы почивать на лаврах.

Но в начале 60-х в Галиче просыпается бард-сатирик, и на свет одна за другой появляются песни, которые благодаря магнитофонным записям, мгновенно становятся популярными. Это уже не те песни о молодёжи, «отличающиеся романтической приподнятостью», как писала о них «Литературная энциклопедия», а совершенно другие песни, вернее, стихи, исполняемые речитативом под собственный аккомпанемент на гитаре.

Песенной мелодии в них практически нет; просто это — доходчивая и запоминающаяся форма донесения их до слушателя. Сам Галич об этом сказал: «Если я буду читать без треньканья — это будет называться чтением, если под треньканье — это будет называться пением…»

Такие горестно-насмешливые стихи, естественно, не печатали и автору не предоставляли аудитории для их исполнения.

Ещё в 1965 г. Галич пел о таком отношении к неугодным авторам в одной из песен:

Вы такие нестерпимо ражие

И такие, в сущности, примерные.

Всё томят вас бури вернисажные,

Всё шатают паводки премьерные.

Но стоит картина на подрамнике, —

Вот и всё! … А этого достаточно.

Бродят между ражими Добрынями

Тунеядцы Несторы и Пимены.

Их имён с эстрад не рассиропили,

В супер их не тискают облаточный:

«Эрика» берёт четыре копии,

Вот и всё! …А этого достаточно.

И гремит — напетое вполголоса,

И гудит — прочитанное шёпотом.

Ни партера нет, ни лож, ни яруса,

Клака не безумствует припадочно, —

Есть магнитофон системы «Яуза»,

Вот и всё! …А этого достаточно.

Есть — стоит картина на подрамнике!

Есть — отстуканы четыре копии!

Есть магнитофон системы «Яуза»!

Этого до-ста-точ-но !

Вначале Галич писал шутливые, сатирические песни и баллады: про сержанта Леночку, ставшую шахиней; про товарища Парамонову из ВЦСПС («Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать, вот стою я перед вами, словно голенький»); про директора комиссионного магазина Копылова («А я стреляный, а я с опытом, а я враз понял: пропал пропадом»); о том, как «шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики;

Ах, у психов жизнь — так бы жил любой: хочешь — спать ложись,

хочешь — песни пой!» и многие другие...

Свои песни Галич исполнял где угодно, в основном на квартирах знакомых, а часто и малознакомых людей, зная, что среди слушателей наверняка были такие, кто докладывал об его репертуаре куда следует.

Благодаря магнитофонным записям эти песни распространялись по стране с быстротой эпидемии гриппа.

Я помню, как мы их доставали, переписывали и с удовольствием пели. Явной политики в них, конечно, не было, но официальной идеологии они были совершенно чужды и потому неприемлемы, ибо резко диссонировали с официальной советской эстетикой.

В одной из таких баллад, «Про маляров, истопника и теорию относительности», Галич шутливо рассказывал о том, что «гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот», и теперь «шарик крутится и вертится, и всё время не туда!».

Насмехался Галич над тупостью чиновников от идеологии, привлекавших передовиков производства к выступлениям по шпаргалке:

Только принял я сто грамм для почина

(Ну, не более чем сто, чтоб я помер!),

Вижу — к дому подъезжает машина,

И гляжу — на ней обкомовский номер!

Ну, сажусь я порученцу на ноги,

Он — листок мне, я и тут не перечу.

«Ознакомься, — говорит, — по дороге

Со своею выдающейся речью!»

Ладно, — мыслю, — набивай себе цену,

Я ж в зачтениях мастак, слава богу!

Приезжаем, прохожу я на сцену

И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:

Мол, скажи своё рабочее слово!

Выхожу я и не дробно, как дятел,

А неспешно говорю и сурово:

«Израильская, — говорю, — военщина

Известна всему свету!

Как мать, — говорю, — и как женщина

Требую их к ответу!»

Тут отвисла у меня прямо челюсть,

Ведь бывают же такие промашки!

Этот сучий сын, пижон-порученец

Перепутал в суматохе бумажки!

Всего Галич написал около 170 песен.

Естественно, охватить такой массив в рамках одного очерка невозможно, но мне хочется показать стихи, настоящие стихи, которые отражали болевые точки небезразличной части общества.

Неважно, что они исполнялись под нехитрую мелодию.

Сам Галич написал об этом так: «Я не бард, я поэт. Пишу свои стихи, которые только притворяются стихами, а я только притворяюсь, что пою».

Вот одна из самых известных песен Галича — «Старательский вальсок».

В ней он говорит о моральных принципах («Промолчи — попадёшь в первачи…»):

…не веря ни сердцу, ни разуму,

Для надежности спрятав глаза,

Сколько раз мы молчали по-разному,

Но не против, конечно, а за!

Где теперь крикуны и печальники?

Отшумели и сгинули смолоду…

А молчальники вышли в начальники,

Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!

Промолчи, промолчи, промолчи!

Пусть другие кричат от отчаянья,

От обиды, от боли, от голода!

Мы-то знаем: доходней молчание,

Потому что молчание — золото!

Вот так просто попасть в богачи,

Вот так просто попасть в первачи,

Вот так просто попасть в палачи:

Промолчи, промолчи, промолчи!..

*****

замечательная история жизни талантливого Поэта и сценариста на этом не заканчивается и потому приглашаю к продолжению ...

Сообщение отредактировал smiles - Пятница, 16.12.2022, 06:13 |

| |

| |

| smiles | Дата: Пятница, 16.12.2022, 06:19 | Сообщение # 502 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 237

Статус: Offline

| Отдельная тема в творчестве Галича — лагерная. Такие стихи вызывали у ревнителей официоза особую злобу. Они заявляли, что Галич не имеет права писать от имени тех, чья судьба, к счастью, не выпала на его долю, в частности, узников лагерей.

Одна из таких песен — «Облака»:

Облака плывут, облака

Не спеша плывут, как в кино.

А я цыплёнка ем табака,

Я коньячку принял полкило.

… Я подковой вмёрз в санный след,

В лёд, что я кайлом ковырял!

Ведь недаром я двадцать лет

Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах снега наст!

До сих пор в ушах шмона гам!..

Эй, подайте ж мне ананас

И коньячку ещё двести грамм!

…Я и сам живу — первый сорт!

Двадцать лет, как день, разменял!

Я в пивной сижу, словно лорд,

И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,

Им ни пенсии, ни хлопот…

А мне четвёртого — перевод,

И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,

Полстраны сидит в кабаках!

И нашей памятью в те края

Облака плывут, облака…

Галич очень болезненно реагировал на подобные обвинения в свой адрес («не имеет права») и однажды попытался рассказать об этом в песне о самом себе, которую назвал «Черновик эпитафии» (т. е. черновик своей надгробной надписи):

Худо было мне, люди, худо…

Но едва лишь начну про это,

Люди спрашивают: откуда?

Где подслушано? Кем напето?

Не моя это вроде боль,

Так чего ж я кидаюсь в бой?

А вела меня в бой судьба,

Как солдата ведёт труба.

Сколько раз на меня стучали

И дивились, что я на воле.

Ну а если б я гнил в Сучане,

Вам бы легче дышалось, что ли?

…Понимаю, что просьба тщетна,

Поминают поименитей!

Ну, не тризною, так хоть чем-то,

Хоть всухую, да помяните!

Хоть за то, что я верил в чудо,

И за песни, что пел без склада

…А про то, что мне было худо,

Никогда вспоминать не надо!

Вот как написал о нём протоиерей Александр Мень: «Галич говорил и пел о том, о чём шептались, что многие уже хорошо знали. Он блестяще владел городским жаргоном, воплощаясь то в героев, то в антигероев нашего времени. Мне он казался своего рода мифом, собирательным образом, но однажды я увидел человека почти величественного, красивого, барственного.

Оказалось, что записи искажали его густой баритон. Это был артист — в высоком смысле этого слова».

Владимир Буковский называл Александра Галича Гомером, песни которого прокладывали путь в лабиринте души каждого советского человека.

В 1964 г. Галич написал вроде бы шутливое, а на самом деле глубокое по смыслу стихотворение «Предостережение», обращённое к тем евреям-конформистам, которые рьяно приспосабливались к власти:

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,

Не ходить вам в камергерах, евреи!

Не горюйте вы зазря, не стенайте,

Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,

И ходить вам без шнурков на ботинках,

И не делать по субботам лехаим,

А таскаться на допрос с вертухаем.

Если ж будешь торговать ты елеем,

Если станешь ты полезным евреем,

Называться разрешат Рос… синантом

И украсят лапсердак аксельбантом.

Но и ставши в ремесле этом первым,

Всё равно тебе не быть камергером

И не выйти на елее в Орфеи…

Так не шейте ж вы ливреи, евреи.

Движущий мотив творчества Александра Галича — боль за страну, за своих соотечественников. Галич написал много стихов, посвящённых его современникам: Виктору Некрасову, Мстиславу Ростроповичу, Льву Копелеву, Варламу Шаламову, правозащитнику и одному из первых среди жертв принудительного психиатрического лечения генералу Петру Григоренко и другим людям, вызывавшим его уважение.

Очень значимы стихи Галича, посвящённые памяти великих фигур, оставивших огромный след в истории культуры: Александра Вертинского, Михаила Зощенко, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и других.

Расскажу о нескольких произведениях этой тематики, с моей точки зрения, самых сильных.

Великий польский писатель, врач и педагог Януш Корчак (Яков Гольдштейн) не счёл возможным оставить своих воспитанников из школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве, добровольно поехал вместе с ними в лагерь уничтожения Треблинка и там погиб.

Приведу только одно из многих его мудрых высказываний: «Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а самим собой»...

Поэму, посвящённую ему, Галич назвал «Кадиш» (в переводе — «еврейская поминальная молитва»). Вот несколько отрывков из неё:

…И бежит за мною переводчик,

Робко прикасается к плечу, —

«Вам разрешено остаться, Корчак», —

Если верить сказке, я молчу.

К поезду, к чугунному парому,

Я веду детей, как на урок,

Надо вдоль вагонов по перрону,

Вдоль, а мы шагаем поперёк.

Рваными ботинками бряцая,

Мы идем не вдоль, а поперёк,

И берут, смешавшись, полицаи

Кожаной рукой под козырёк.

И стихает плач в аду вагонном,

И над всей прощальной маятой —

Пламенем на знамени зелёном —

Клевер, клевер, клевер золотой.

Может, в жизни было по-другому,

Только эта сказка вам не врёт:

К своему последнему вагону,

К своему чистилищу-вагону,

К пахнущему хлоркою вагону

С песнею подходит «Дом сирот»…

…Уходят из Варшавы поезда,

И всё пустее гетто, всё темней;

Глядит в окно чердачная звезда,

Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,

И я прощаюсь с памятью своей…

Уходят из Варшавы поезда,

И скоро наш черёд, как ни крути,

Ну что ж, гори, гори, моя звезда,

Моя шестиконечная звезда,

Гори на рукаве и на груди!

…Звезда в окне и на груди — звезда,

И не поймешь, которая ясней,

Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,

Глядит в окно вечерняя звезда,

А я прощаюсь с памятью моей…

Как я устал повторять бесконечно всё то же и то же,

Падать и вновь на своя возвращаться круги.

Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,

Я не умею молиться, прости меня и помоги!..

В 1948 г. Соломон Михоэлс за два дня до отъезда в Минск, где его убили по приказу Сталина, в своём кабинете в московском еврейском театре ГОСЕТ показал Галичу материалы о восстании в Варшавском гетто и, прощаясь, тихо спросил: «Ты не забудешь?» ...

Через 16 лет уже совсем другой Галич посвятил Михоэлсу песню «Поезд».

Вот её часть:

Ни гневом, ни порицаньем

Давно уж мы не бряцаем:

Здороваемся с подлецами,

Раскланиваемся с полицаем.

Не рвёмся ни в бой, ни в поиск —

Всё праведно, всё душевно…

Но помни: отходит поезд!

Ты слышишь? Уходит поезд

Сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим,

Нам недругов лесть, как вода

из колодца!

А где-то по рельсам, по рельсам,

по рельсам —

Колёса, колёса, колёса, колёса…

…От скорости века в сонности

Живём мы, в живых не значась…

Непротивление совести —

Удобнейшее из чудачеств!

И только порой под сердцем

Кольнёт тоскливо и гневно:

Уходит наш поезд в Освенцим!

Наш поезд уходит в Освенцим

Сегодня и ежедневно!

А как наши судьбы — как будто похожи:

И на гору вместе, и вместе с откоса!

Но вечно — по рельсам, по сердцу, по коже —

Колёса, колёса, колёса, колёса!

Галич тяжело переживает потери друзей во всех смыслах — и уходы из жизни своих настоящих друзей, и перерождение ныне живущих в людей, которые категорически для него неприемлемы.

Одно из самых горьких, самых сильных, самых обличающих стихотворений Галич посвятил памяти Бориса Леонидовича Пастернака, травля которого после присуждения ему в 1958 г. Нобелевской премии привела к позорному для всей страны исключению великого поэта из Союза писателей, а через два года — к смерти.

В этом стихотворении, написанном в 1966 г., Галич напомнил и о самоубийстве Марины Цветаевой в Елабуге, и о сумасшествии с последующей смертью от голода в лагере в Сучане Осипа Мандельштама, и том, что в единственном газетном объявлении о смерти Пастернака он, многолетний и по-настоящему выдающийся член Союза писателей (из которого был исключён), издевательски был назван всего лишь членом Литфонда — организации, в которую входят писательская поликлиника и другие бытовые службы, и о том, как вели себя некоторые писатели на том постыдном заседании.

Памяти Пастернака

Разобрали венки на веники,

На полчасика погрустнели…

Как гордимся мы, современники,

Что он умер в своей постели!

И терзали Шопена лабухи,

И торжественно шло прощанье…

Он не мылил петли в Елабуге

И с ума не сходил в Сучане!

Даже киевские письмэнники

На поминки его поспели.

Как гордимся мы, современники,

Что он умер в своей постели!..

И не то чтобы с чем-то зá сорок —

Ровно семьдесят, возраст смертный.

И не просто какой-то пасынок —

Член Литфонда, усопший смертный!

Ах, осыпались лапы ёлочьи,

Отзвенели его метели…

До чего ж мы гордимся, сволочи,

Что он умер в своей постели!

«Мело, мело по всей земле,

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела…»

Нет, никакая не свеча —

Горела люстра!

Очки на морде палача

Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —

Мели, Емеля!

Ведь не в тюрьму и не в Сучан,

Не к высшей мере!

И не к терновому венцу

Колесованьем,

А как поленом по лицу —

Голосованьем!

И кто-то спьяну вопрошал:

За что? Кого там? —

И кто-то жрал, и кто-то ржал

Над анекдотом…

Мы не забудем этот смех И эту скуку!

Мы — поимённо! — вспомним всех,

Кто поднял руку!..

«Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку…»

Вот и смолкли клевета и споры,

Словно взят у вечности отгул…

А над гробом встали мародёры

И несут почётный ка-ра-ул!

Это стихотворение прозвучало на практически единственном легальном выступлении Галича перед большой аудиторией. Это произошло в марте 1968-го в новосибирском Академгородке. Галич начал с песни «Промолчи», которая задала тон всему выступлению («Промолчи — попадёшь в палачи»). Когда же через несколько минут он исполнил песню «Памяти Пастернака» на приведённые выше стихи, весь двухтысячный зал поднялся со своих мест и некоторое время стоял молча, отдавая дань любви и уважения Пастернаку и должное — мужеству Галича, после чего разразился длительными аплодисментами.

Галич получил приз — старинное гусиное перо из тёмного серебра, копию того золотого пера, которым был награждён Пушкин.

Этой серебряной копией литературная общественность России когда-то наградила Некрасова, а музей Академгородка выкупил её у родственников Некрасова и хранил.

Она и была преподнесена Александру Аркадьевичу вместе с Почётной грамотой Сибирского отделения Академии наук СССР, в которой было написано: «Мы восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим правдолюбием и Вашим мужеством…»

Галич тогда ещё не знал, что через три года он сам будет исключён из Союза писателей, а вскоре и из Союза кинематографистов, что закроют его фильмы (либо уберут из титров его фамилию) и снимут с показа спектакли по его сценариям.

На этом постыдном заседании СП он был исключён за «…написание и исполнение произведений антисоветской направленности, носящих клеветнический характер».

Из присутствовавших писателей только А.Арбузов, В.Катаев и А.Барто посчитали возможным ограничиться выговором, но их пригласили в другую комнату, настойчиво объяснили, что голосование должно быть единогласным, и они присоединились ко всем остальным.

Как тут не вспомнить строки Галича: «…мы поимённо вспомним тех, кто поднял руку»…

Припомнили ему тогда и стихотворение «Ошибка» — по мнению выступавших, было «…оскорбительно для всех участвовавших в войне считать, что пехота полегла без толку, зазря», и никакие доводы Галича не принимались.

Вот выдержки из этого стихотворения:

Мы похоронены где-то под Нарвой,

Мы были — и нет.

Так и лежим, как шагали, попарно.

И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка

Помёрзших ребят.

Только однажды мы слышим, как будто

Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,

Ведь кровь — не вода!

Если зовет своих мёртвых Россия,

Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,

В снежном дыму.

Смотрим и видим, что вышла ошибка,

И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота

Без толку, зазря,

Там по пороше гуляет охота,

Трубят егеря!

В 1970 г. Галич заканчивает одно из самых глубоких и разноплановых своих произведений — «Поэму о Сталине».

На самом деле это поэма-притча о трагедии и смерти невинно осуждённого человека, ставшего собирательным символом трагедии миллионов наших репрессированных соотечественников.

В поэму введена евангельская ретроспектива, так что образ страдающей женщины, идущей по жизни вслед за арестованным мужем, берёт своё начало от страданий Богоматери за своего распятого Сына.

Вот заключительные строфы поэмы, от которых щемит сердце:

…А Мадонна шла по Иудее

В платьице, застиранном до сини,

Шла она с котомкой за плечами,

С каждым шагом становясь красивей,

С каждым вздохом делаясь печальней.

Шла, платок на голову набросив, —

Всех земных страданий средоточьем,

И уныло брёл за ней Иосиф,

Убежавший славы Божий отчим…

Ave Maria…

А Мадонна шла по Иудее,

Оскользаясь на размокшей глине,

Обдирая платье о терновник;

Шла она и думала о Сыне

И о смертных горестях сыновних.

Ах, как ныли ноги у Мадонны,

Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи,

А в ответ ей ражие долдоны

Отпускали шутки жеребячьи…

Ave Maria…

А Мадонна шла по Иудее…

И всё легче, тоньше, всё худее

С каждым шагом становилось тело…

А вокруг шумела Иудея

И о мёртвых помнить не хотела.

Но ложились тени на суглинок,

И роились тени в каждой пяди,

Тени всех бутырок и треблинок,

Всех измен, предательств и распятий…

Ave Maria…

Вообще ранний Галич и Галич начала 70-х — это разные поэты по тематике, глубине, чувствам.

Корней Чуковский, большой знаток поэзии и авторитетный критик, написал о поэзии Галича: «Я упивался музыкой этих чудесных стихов — сильных, классических по своей строгой конструкции. Их истоки — некрасовские».

Когда поэта начали травить и исключили из Союза писателей, многие так называемые друзья отвернулись от опального поэта. Среди тех немногочисленных товарищей Галича, продолжавших с ним тесно общаться, был академик Пётр Леонидович Капица, с которым поэта связывали тёплые дружеские отношения.

В 1972 г. после третьего инфаркта Галич получил вторую группу инвалидности и пенсию в 54 рубля в месяц. Выгнанный отовсюду, преданный многими коллегами и знакомыми, ошельмованный, оставшийся без средств к существованию, он был вынужден думать об эмиграции.

Потом он написал: «Я думал и нервничал, сходил с ума. И я понял, что меня вынуждают к этому, делают всё возможное, чтобы я решился на этот шаг…»

Галич очень не хотел уезжать.

Его друг Юрий Нагибин написал о нём: «Саша не мог и не хотел перерезать пуповину, связывающую его с родиной. Он не жаловался, молчал, даже улыбался, но в его песнях того периода звучала лютая тоска».

Его дочь актриса Алёна Галич-Архангельская рассказывала: «Он не хотел и не собирался уезжать. Все вокруг говорили о том, что Галич уже давно за границей, а он был дома. Потом стали приходить приглашения в Норвегию (они у меня до сих пор лежат) — принять участие в семинарах о Станиславском, но визу отцу не давали.

И вот однажды его вызвали в ОВИР, и «человек с мутными глазами», как назвал его папа, сказал: «В вашем распоряжении шесть дней — за это время вы должны продать квартиру и уехать по израильской визе».

В ответ на его удивление: «Но я не собираюсь в Израиль!» — ответили «советом»: «Сначала выедете туда, а дальше можете катиться куда угодно, но в Советском Союзе вас быть не должно!».

Ещё не покинув Россию, он мечтал о возвращении. За год до отъезда он написал «Песню об отчем доме».

Bот отрывок из неё:

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,

Золотой мой, недолгий век.

Но всё то, что случится со мной потом, —

Всё отсюда берёт разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,

И в глазах моих свет возник.

Здесь мой первый гром говорил со мной,

И я понял его язык.

…Я уйду, свободный от всех долгов,

И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,

Не зови разделить беду.

Не зови меня! Не зови меня…

Не зови — я и так приду!

Одну из последних песен, написанную в 1972 году, за два года до эмиграции, Галич так и назвал: «Когда я вернусь…»:

Когда я вернусь — ты не смейся, — когда я вернусь,

Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,

По еле заметному следу к теплу и ночлегу

И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,

Когда я вернусь, о, когда я вернусь…

Послушай, послушай — не смейся, — когда я вернусь

И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,

И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный

Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,

Когда я вернусь, о, когда я вернусь…

Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,

Где с куполом синим невластно соперничать небо,

И ладана запах, как запах приютского хлеба,

Ударит меня и заплещется в сердце моём…

Когда я вернусь… О, когда я вернусь…

Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи

Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,

И я упаду, побеждённый своею победой,

И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,

Когда я вернусь… А когда я вернусь?..

В 1974 г. в своём предотъездном домашнем магнитофонном интервью-монологе в уже пустой квартире он, к несчастью, оказался ещё более безошибочным предсказателем: «…а уж после смерти-то я точно вернусь».

В свой последний день Галич записал на радио «Свобода» незадолго до этого законченную песню «За чужую печаль», основное содержание которой — жизнь подходит к концу...

За чужую печаль и за чьё-то незваное детство

нам воздастся огнём и мечом, и позором вранья.

Возвращается боль, потому что ей некуда деться,

возвращается вечером ветер на круги своя.

Мы со сцены ушли, но ещё продолжается действо;

наши роли суфлёр дочитает, ухмылку тая.

Возвращается вечером ветер на круги своя,

возвращается боль, потому что ей некуда деться.

Мы проспали беду, промотали чужое наследство,

жизнь подходит к концу, и опять начинается детство,

пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья,

продолжается действо без нас, продолжается действо,

возвращается боль, потому что ей некуда деться,

возвращается вечером ветер на круги своя.

Галичу не понравилось, как звучал голос, и он предложил сделать на следующий день перезапись. Но этому следующему дню не суждено было наступить:

Александр Аркадьевич Галич умер 15 декабря 1977 года в Париже от удара электрическим током при подключении музыкального комбайна, провод антенны которого, как говорилось, он вставил вместо её гнезда в розетку электросети. Обстоятельства этой смерти непонятны, было много домыслов и слухов, но официально они не подтвердились.

Большинство людей, знавших Галича, утверждает, что он разбирался в технике досконально и совершить такую нелепую ошибку просто не мог. В том, что удар током стал причиной смерти Галича, не сомневались даже его друзья — Владимир Максимов, Василий Бетаки и Михаил Шемякин.

Но дочь поэта Алёна Александровна твёрдо уверена: её отца убили...

Весьма странно повели себя и прибывшие на место происшествия полицейские и врачи. В официальных документах написано, что это был несчастный случай.

«Дело Галича», заведённое французскими спецслужбами, до сих пор содержится в сейфах под грифом «секретно». Власти обещают открыть к нему доступ не ранее 2027 года...

Михаил Гаузнер

Сообщение отредактировал smiles - Пятница, 16.12.2022, 08:01 |

| |

| |

| Рыжик | Дата: Суббота, 31.12.2022, 07:24 | Сообщение # 503 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 299

Статус: Offline

| В 32 года Марк Твен женился на Оливии Лэнгдон и признался другу: «Если бы я знал, как счастливы женатые люди, я бы женился 30 лет назад, не тратя время на выращивание зубов».

Есть такие браки, в которых люди висят гирями на ногах друг у друга. А есть браки, в которых люди поднимают друг друга всё выше и выше, как воздушные шарики.

Оливия была для Твена восхитительным воздушным шариком, с ней он поднялся на невероятные вершины духа.

Марк Твен родился в небогатой семье и очень рано начал работать: был наборщиком в редакции, плавал лоцманом по рекам Америки, пытался разбогатеть, отыскав месторождение серебра, был репортёром.

Весь этот богатый опыт пригодился ему потом в писательской жизни.

Кстати, литературный успех пришёл к нему с публикацией первого рассказа — его перепечатали почти все американские газеты.

Оливия была «из богатой, но либеральной семьи». Она была очень религиозной, но в то же время дружила с социалистами, людьми, которые боролись за права женщин.

Эти люди стали потом друзьями Марка, и не без их влияния он написал «Приключения Гекльберри Финна» — из этой книги, как говорил Хэмингуэй, выросла вся американская литература.

Это была любовь с первого взгляда, причём взгляда на портрет; приятель Твена, Чарли Лэнгдон, показал Твену медальон с портретом своей сестры и пригласил его в гости.

Он надеялся, что известный юморист, хотя и не очень хорошо воспитанный и не обладающий хорошими манерами, сможет развеселить его болезненную хрупкую сестру.

Марк Твен поехал в гости под сильным впечатлением от красоты девушки.

Через неделю приехал снова, и, наплевав на приличия, просидел с Оливией до полуночи.

В следующий свой приезд Твен признался приятелю, что влюблён в его сестру.

Чарли был неприятно поражён: какой-то юморист с Дикого Запада протягивает свои лапы к дочери почтенного капиталиста!

Он решил говорить прямо: — Слушайте, Клеменс, поезд уходит через полчаса. Вы ещё можете поспеть на него. Зачем ждать до вечера?

Уезжайте сейчас же.

Марк Твен решил, что юмористу с Дикого Запада глупо обижаться на такие пустяки и остался до вечера...

А вечером перевернулась коляска, в которой он ехал на станцию — ему, как пострадавшему, пришлось остаться у Лэнгдонов ещё несколько дней... и за эти несколько дней Оливия его полюбила.

Известность Марка Твена росла, а с ней росли и доходы.

Этот парень всё больше нравился отцу невесты — капиталист и сам когда-то начинал с нуля и знал, что такое бедность.

Марк Твен делал предложение Оливии несколько раз, и наконец-то ... после нескольких отказов оно было принято.

После свадьбы Марк старался не огорчать жену. Оливия была глубоко верующей, Твен читал ей по вечерам Библию, а перед каждым обедом произносил молитву.

Зная, что жена не одобрит некоторые из его рассказов, он не показывал их издателям.

Писал в стол, не опубликовав таким образом 15 тысяч страниц.

Оливия была главным цензором Твена. Она первой читала и правила его произведения.

Однажды пришла в ужас от выражения, которое употребил Гекльберри Финн и заставила Твена убрать фразу, которая звучала так: «Чёрт побери!»...

Дочь Клеменсов - Сьюзи - говорила: «Мама любит мораль, а папа кошек».

Оливия всю жизнь казавшаяся мужу воздушным, неземным существом стала редактором всех его произведений, и писатель ни разу об этом не пожалел — слогом она владела отменно.

К тому же, Оливия хорошо знала вкусы религиозного пуританского светского общества и указывала мужу на опасные места в его рукописях.

А он и не возражал: «Я бы перестал носить носки, если бы она только сказала, что это аморально».

Они были очень счастливы, несмотря на все различия и в день 25-тилетия, писатель записал в свою книжечку: «Считают, что любовь растёт очень быстро, но это совсем не так. Ни один человек не способен понять, что такое настоящая любовь, пока не проживёт в браке четверть века».

В их жизни было много трагедий: смерть детей, банкротство Твена, но Марка спасал его врождённый оптимизм, а Оливию - христианское смирение.

Они не мыслили жизни друг без друга.

Говорят, что Твен ни разу в жизни не повысил на жену голос, а она ни разу не устроила ему скандал. Твен был готов защищать супругу от всего света, однажды чуть не порвал со своим близким другом, который решил подшутить над Ливи.

А она, оставив все домашние дела, отправилась вместе с мужем в кругосветное плавание: за Твеном, тогда уже «шестидесятилетним юношей» требовался постоянный присмотр...

На один из юбилеев Оливии, Твен написал ей письмо, где были такие строки: «Каждый день, прожитый нами вместе, добавляет мне уверенности в том, что мы ни на секунду не пожалеем о том, что соединили наши жизни. С каждым годом я люблю тебя, моя детка, всё сильнее.

Давай смотреть вперёд - на будущие годовщины, на грядущую старость - без страха и уныния».

Когда Оливия заболела, и стало ясно, что она не поправится, писатель развесил по всему дому и саду смешные записки, чтобы её развеселить.

После смерти жены Марк Твен так и не оправился, и свои последние годы провёл в глубочайшей депрессии...

Он пережил троих из четырёх своих детей.

Материальное положение Твена также пошатнулось: его издательская компания разорилась; он вложил своё состояние и капитал жены в наборную машину Пейджа, которая, проиграв конкуренцию линотипу, оказалась финансовым провалом.

Плагиаторы украли права на несколько его книг...

Но он не мог перестать шутить.

И когда «New York Journal» по ошибке опубликовал некролог, писатель сказал свою легендарную фразу: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Сэ́мюэл Ле́нгхорн Кле́менс, известный всему миру как Марк Твен, умер 21 апреля 1910 года от приступа стенокардии.

За год до смерти он сказал: «Я пришёл в 1835 году с кометой Галлея и рассчитываю уйти вместе с ней». Так оно и случилось.

Писатель похоронен на кладбище Вудлон...

|

| |

| |

| отец Фёдор | Дата: Пятница, 06.01.2023, 05:55 | Сообщение # 504 |

|

Группа: Гости

| В Российской Империи, как и в стране-наследнике — СССР, с презрительным отношением к себе сталкивались не только евреи...

Автором русского народного хоровода «Во поле берёзка стояла», был татарин, ставший «русским этнографом», а до того не допущенный на кафедру Казанского университета за своё татарское происхождение, а Пушкина в лицее дразнили «арапкой»…

Не говоря уже об украинском писателе Николае Васильевиче Яновском (известном всему миру под псевдонимом Гоголь) – он стал «великим русским писателем», если можно так выразиться, honoris causa, в признание заслуг.

Похожая история случилась и со знаменитым исследователем, антропологом и этнографом, которого при жизни прозвали «путешественником в вышиванке» — Николаем Миклухо-Маклаем...

Знаток 13 языков, чьё имя носит 300-километровое побережье острова Новая Гвинея – Берег Миклухо-Маклая, умер 14 апреля 1888 года в больнице Виллье при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, в возрасте всего лишь 41 года.

Родился потомок старинного казацкого рода 17 июля 1846 года в украинском городе Малин, на Житомирщине.

Во времена Богдана Хмельницкого его прадед, шотландский рыцарь Майкл МакЛей, ставший казаком в Запорожской Сечи, женился на дочери куренного атамана Охрима Макухи (Миклухи).

Этот самый Охрим был знаменит в Украине: вместе с сыновьями Омельком, Назаром и Хомой воевал против Речи Посполитой...

Сын его, Назар, самым разнесчастным образом влюбился в польскую панночку древнего дворянского рода и переметнулся ради этой любви на сторону врага.

Братья его как-то ночью пробрались в крепость, чтобы выкрасть Назара, но наткнулись на польских стражников. Младший, Хома, велел брату Омельку доставить предателя к отцу, а сам бился до смерти, задерживая погоню. Охрим своею властью отца и куренного атамана убил предателя-сына...

Ничего не напоминает, нет?

Правильно. Именно этот эпизод, превратившийся в Украине в устную легенду, стал основой повести Гоголя «Тарас Бульба» — повести, которую Николай Миклухо-Маклай всегда возил с собой во все путешествия.

Так же, как и украинскую вышиванку.

Отец его был уже, скажем так, не столь воинственен, как предок: выпускник нежинского лицея, он занимал пост начальника петербургской железной дороги.

Он тоже не оставлял своего украинства – в частности, по свидетельствам современников, свободно цитировал стихи Тараса Шевченка, причём поддерживал ссыльного Кобзаря словом и делом: однажды выслал Тарасу Григорьевичу в Орск 150 рублей (это была половина его годового жалования!), за что был с позором уволен с работы и должен был отправиться под суд, но… умер от туберкулёза в 40-летнем возрасте, оставив вдову и пятерых детей...

Мать Миклухо-Маклая происходит из польско-немецкой семьи Беккеров, состоявших в родстве с Гёте и Адамом Мицкевичем...

Болезненный трёхлетний Николка, поражённый смертью отца, стал заикаться. Впрочем, слабое здоровье не помешало ему получить образование, поступив в Петербургский университет (могли помешать происхождение и «неблагонадёжный» отец – но парень пробил эту стену своим талантом), однако в 1864 году он был отчислен оттуда за участие в студенческих волнениях – без права поступления в любой другой ВУЗ России.

И никогда бы он не получил разрешения на выезд за границу, если бы не роман с одной из царских фрейлин, на которую сам государь император успел также «положить глаз». Маклая попросту вышвырнули из России, чтоб не мозолил глаза августейшему сопернику...

Это и дало ему возможность получить образование за рубежом: Гейдельберг, Лейпциг, Йена… Он был ассистентом известного естествоиспытателя Эрнста Геккеля, а в 1866-67 гг. посетил Канарские острова и Марокко, три весенних месяца 1869 года провёл на побережье Красного моря. Первые наблюдения учёного касались зоологии, потом – географии, антропологии и этнографии.

Начиная с 1870, начались одиссеи великого путешественника: Новая Гвинея, острова Меланезии и Микронезии, полуостров Малакка, Австралия…

В 1880 году «путешественник в вышиванке» основал австралийскую биологическую научную станцию. Именно он является автором проекта создания на Новой Гвинее независимого государства – Папуасского Союза.

Позже Миклухо-Маклай безуспешно добивался от царского правительства разрешения организовать на Новой Гвинее "свободную российскую колонию".

Через десять лет Маклай вернулся в Европу, читал лекции в Лондоне, Берлине, Париже. Приехал на родину и занялся исследованием фауны Чёрного моря и южного берега Крыма.

И по-прежнему «мозолил глаза» правительству – теперь уже не любовными похождениями, а своей приверженностью Украине, к своему украинскому происхождению и украинскому языку.

Двадцатью годами ранее была предпринята очередная, весьма масштабная попытка подавления всего украинского: был издан так называемый «Валуевский циркуляр», прямо запрещавший литературу, театр, образование на украинском языке, объявлявший «малороссийское наречие» не существующим в природе.

Действие этого циркуляра весьма ощущалось и при жизни Миклухо-Маклая, так что он, как мог, вступался за родной язык, писал письма то Бисмарку, то царю Александру III, с которым даже встретился в Гатчине в ноябре 1882 года...

В 1883 он получил разрешение царя на женитьбу и, вернувшись в Сидней, вступил в брак с Маргарет-Эммой Робертсон – дочерью премьер-министра Нового Южного Уэльса.

Впрочем, жить он предпочёл не с ней, а с папуасами, среди которых провёл три года, изучая их быт и диалекты. В 1885 году выступал против немецкой аннексии Северо-Восточной Новой Гвинеи.

В сорокалетнем возрасте, с супругой и двумя сыновьями, Николай Миклухо-Маклай, вернувшись в Российскую империю, отправился в Санкт-Петербург, чтобы подготовить к печати свои труды. Дважды приезжал в Малин, в имение матери, где изучал быт и традиции жителей Полесья — полещуков, интересовался происхождением и историей их предшественников — древлян.

Пока он ездил к родным пенатам, в его дом в Санкт-Петербурге зачастил известный украинский этнограф Дмитро Яворницький, основатель краеведческого музея в Екатеринославе (нынешний Днепр). У него был огромный талант к выпрашиванию будущих музейных экспонатов – именно таким образом множество редкостей и диковинок перекочевали из квартиры Маклая на музейные витрины.

Не стоит на него обижаться: ведь иначе всё это, скорее всего, просто бы пропало.

Сегодня 12 внуков, правнуков и праправнуков Николая Миклухо-Маклая живут в Австралии… и всё равно считают себя украинцами, возглавляют Товарищество украинцев Австралии.

Старейшина этого рода – диктор австралийского общественного телевидения Роберт Миклухо-Маклай, ещё в советские времена (в 1980 и 1988 гг.) посещал Киев и, как сам рассказывает, тайно, ночью, за доллары, приезжал на такси в Малин, чтобы сфотографировать дом своего деда.

Роберт очень обижается, когда слышит о «великом русском путешественнике Миклухо-Маклае». Он всегда подчёркивает: да, его дед – великий путешественник. Но – украинский.

Впрочем, современным российским школьным учебникам и различным энциклопедиям это невдомёк. Там он по-прежнему русский...

|

| |

| |

| Щелкопёр | Дата: Суббота, 14.01.2023, 09:04 | Сообщение # 505 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 324

Статус: Offline

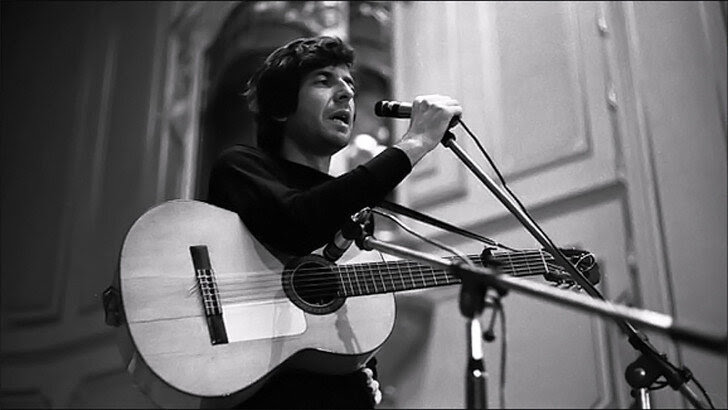

| немного о замечательном Человеке и неповторимом - от Б-га пианисте в воспоминаниях и интервью...

https://youtu.be/jcw4Ke7r0S0

|

| |

| |

| KBК | Дата: Среда, 25.01.2023, 10:10 | Сообщение # 506 |

верный друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 127

Статус: Offline

| Летописец замордованной страны

К 85-летию Владимира Высоцкого

Пока мы жили какой-никакой надеждой, пока казалось, что время идет вперед, — стихи Высоцкого были с нами по умолчанию. Они жили в нас, а мы жили в них

А что, правда не можете представить себе Высоцкого стариком? Почему-то, если человек ушёл молодым, принято говорить, что невозможно представить себе его старым. Как будто «старый» — это ругательство.

Высоцкого представить 80-летним проще, чем многих других, — он настолько мудр в своих песнях, что 80 лет ему даже пошли бы. Он стал бы седым и отпустил бороду, а морщин бы не было вовсе.

Был бы по-прежнему поджарым и складным, а хрипоты стало бы меньше, потому что пел бы чуть тише — всё-таки силы уже не те. Радовался бы перестройке, агитировал бы за Ельцина, но после первой чеченской разочаровался бы в нём и (как хочется надеяться!) плевался бы при слове «Путин»...