| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

линия жизни...

| |

| papyura | Дата: Среда, 07.06.2023, 09:45 | Сообщение # 511 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

|

Леонид Пастернак. Автопортрет. 1908.

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Академик живописи Леонид Пастернак, отец знаменитого поэта, ушёл из жизни 31 мая 1945-го, сумев вписать своё имя в историю отечественной культуры, став одним из самых интересных представителей группы русских импрессионистов.

Будущий художник появился на свет в Одессе 22 марта 1862 года. Леонид Осипович окончил гимназию в 1881 году, при этом совмещая свою учёбу с частым посещением Одесской рисовальной школы. Далее в жизни будущего живописца была недолгая учёба на медицинском факультете Московского университета и параллельные занятия рисунком в мастерской академика Сорокина.

Однако метания Пастернака на этом не закончились – он перевёлся на юридический факультет Одесского университета, поскольку учебное учреждение предоставляло своим студентам возможность обучаться за рубежом.

В итоге, Леонид Осипович провёл несколько семестров в Мюнхенской Королевской Академии изящных искусств. Пастернак всегда тепло вспоминал то время. В Германии он посещал музеи, состоял также в русском кружке, который возглавляла Валентина Серова, мать ещё одного знаменитого художника. Знакомство с этой женщиной послужило началом крепкой дружбы двух семей, впоследствии обосновавшихся в Москве.

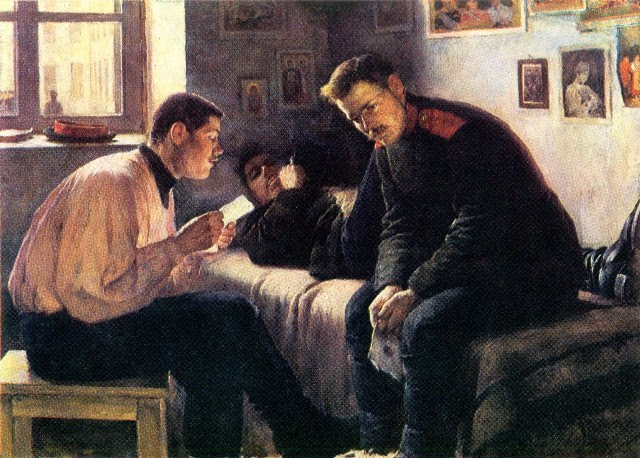

Леонид Пастернак. Вести с родины. 1889

Сразу после университета Пастернак попал на военную службу. Эскиз, созданный в армии, дал сюжет для первой большой работы - «Вести с родины».

Этот холст впоследствии принесёт Леониду Осиповичу славу. Над картиной он начал работу переехав в Москву. Пастернак снял для этого номер в гостинице. О художнике, прибывшим из провинции, прознал и Павел Михайлович Третьяков.

Он посетил живописца и тут же купил «Вести с родины» для своей коллекции. Сегодня работа находится в Государственной Третьяковской галерее.

Пастернак создавал «Вести с родины» для очередной Передвижной выставки. Её успех привёл к тому, что он стал известен как один из наиболее видных художников своего времени.

Своих учеников к Пастернаку посылали Илья Репин, а Николай Ге называл его своим продолжателем.

Всё время работы над принесшей ему славу картиной Пастернак вёл переписку со своей невестой – пианисткой Розалией Кауфман, оставшейся в Одессе. Они смогли пожениться после выставки в Петербурге - на торжество пошли деньги, полученные от Третьякова за «Вести с родины».

В этом браке вскоре родился сын Борис Пастернак, будущий поэт, и Александр, ставший впоследствии известным в стране архитектором.

1890-е годы были особенными в жизни Леонида Осиповича. В то время он сблизился с писателем Львом Николаевичем Толстым, стал преподавать в Училище живописи, ваяния и творчества.

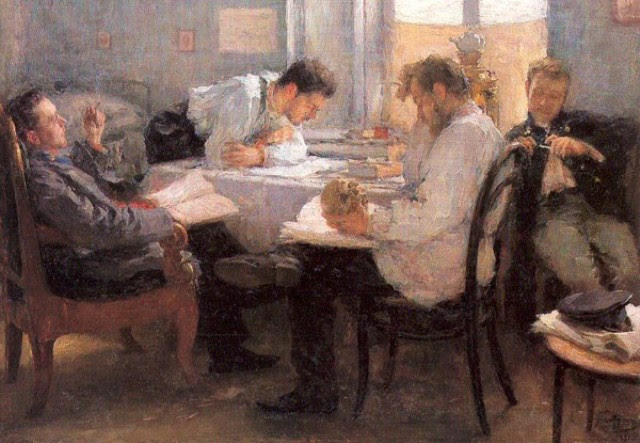

"Ночь перед экзаменом"

Был признан Пастернак и в Мюнхене, где на международной выставке он получил премию за картину «Ночь перед экзаменом», которая теперь входит в постоянную экспозицию парижского музея д'Орсэ.

Особенным событием для Леонида Пастернака стало предложение семьи Толстых проиллюстрировать книгу Льва Николаевича «Воскресение». Сам писатель восторгался портретностью рисунков Пастернака, угадыванием изображаемых в романе лиц. Серия этих работ попала в толстовский музей в Москве.

В 1902 году в семье Пастернака насчитывалось уже четверо детей – на свет появились девочки Жозефина и Лидия. Леонид Осипович любил рисовать родных.

О Пастернаке в шутку говорили, что «дети кормят родителей», потому что детские портреты имели оглушительных успех у публики.

Художник работал и над заказом парижского Люксембургского музея, чьё руководство в начале XX века заказало пяти наиболее известным художникам по одной картине из русской жизни.

Пастернак подготовил пастель «Толстой в кругу семьи»...

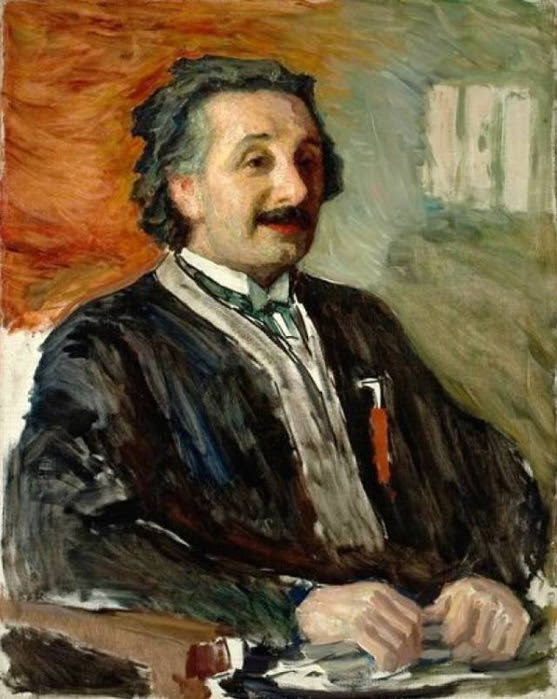

Портрет Альберта Эйнштейна работы Леонида Пастернака

Леонид Осипович был также членом учредителем Союза русских художников, ставший в период с 1903 по 1922 году центром художественной жизни страны. В 1905 году Петербургская Академия художеств избрала его академиком живописи.

Когда Пастернаку было уже почти 60 лет, его здоровье ухудшилось. Тогда он взял супругу и дочерей и отправился в Берлин. Художника сильно подкосили лишения военных и послереволюционных лет. В Германии же он испытал новый подъём творческих сил. Здесь он создал портреты многих учёных, писателей и художников того времени. Запечатлел на холсте физика Альбетра Энштейна, писателя Герхарта Гауптмана и многих других известных деятелей. Популярность Пастернака росла – пресса восхищалась его работами.

Однако в Германии Пастернаку, как еврею, после 1933 года было запрещено преподавать и заниматься живописью и ему пришлось уехать в Англию, где уже жили его дочери. Вскоре после переезда в Лондон от сердечного приступа скончалась супруга Пастернака Розалия Исидоровна. Художник, тяжело переживавший потерю, продолжил работать. Он писал картины «Мендельсон, дирижирующий «Миссию» Генделя», «Пушкин и няня», а также «Толстой за рабочим столом»..

.

Бушующую Вторую мировую войну Пастернак переживал у дочери в Оксфорде, где и скончался 31 мая 1945 года, оставив после себя талантливейшее потомство и неоценимое культурное наследие, которое находится во многих музеях мира.

|

| |

|

|

| smiles | Дата: Среда, 21.06.2023, 06:04 | Сообщение # 512 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 261

Статус: Offline

| Когда речь заходит о вооружённых силах страны, в первую очередь обсуждают ВВС: какие новые самолёты они получили, что сказал командующий по поводу возможной бомбардировки Ирана, собираются ли лётчики бастовать, во сколько обходится обучение каждого пилота?..

Всё естественно. Мы гордимся нашей военной авиацией.

Спросите любого выпускника школы, и он наизусть перечислит вам все соединения спецназа, и объяснит, какое из них самое крутое, и почему.

Все, кому причитаются «крылышки» парашютистов, с гордостью носят их на парадных гимнастерках.

А что же с израильским военно-морским флотом?

Его редко, когда обсуждают, его командиры не лезут под софиты телевизионщиков и не делают громких заявлений. Сохраняющий «режим молчания», наш флот является сегодня очень грозной силой. К нему в полной мере применимо высказывание Суворова: «Бей не числом, но умением».

В один из летних дней 1961 г. командующий ВМФ Израиля, вице-адмирал Бин-Нун, собрал высший командный состав на внеочередное совещание, где речь шла о техническом состоянии кораблей, большинство которых безнадёжно устарело. ВМФ грозило неизбежное преобразование в силы береговой обороны...

Срочно требовалось нестандартное и не безумно дорогое решение по модернизации флота. В результате двухдневного мозгового штурма появилась здравая идея. Дело в том, что израильская военная промышленность выпустила серию ракет, которые по разным причинам не подошли ни артиллеристам, ни ВВС. Их предложили доработать в варианте «море-море» и установить на быстроходные катера. Оставалось понять, сколько и каких катеров необходимо закупить, у кого, и во сколько эта идея обойдётся.

небольшое отступление:

идея сама по себе была не нова... в 1960 г. СССР принял на вооружение прекрасную по тем временам крылатую ракету класса «море-море» и «земля-море» «Термит». Поставленные на ракетные катера комплексы «Термит» были грозным оружием, которое коммунисты охотно поставляли всем своим протеже. 21 октября 1967 года два советских ракетных катера 183Р «Комар», находившиеся на вооружении египетской армии, обнаружили и успешно атаковали израильский эсминец «Эйлат» самонаводящимися противокорабельными ракетами. Приказ об атаке отдал лично президент Насер.

Гибель эсминца стала неожиданностью для обеих сторон. Катера «Комар» были первыми в мире ракетными катерами, и случай с «Эйлатом» стал для них боевым крещением.

У египтян возникла эйфория от успеха, а Израиль осознал острую необходимость установления паритета в этом виде вооружений...

Итак, в результате тайных переговоров, немцы согласились финансировать покупку Израилем 12 быстроходных катеров. В стране начались приготовления к доработке и адаптации к требованиям флота имеющихся «бесхозных» ракет.

На базе фирмы «Рафаэль» сотни ведущих инженеров и техников, квалифицированных рабочих и электриков были объединены под крышей общего проекта «Листопад».Так появилась блестящая ракета класса «море-море» «Габриэль», ставшая впоследствии визитной карточкой растущего концерна «Рафаэль».

Катера, выбранные служить многофункциональной платформой для ракеты, заказали у французов, на верфях в Шербуре как раз модернизировали мощные немецкие лодки «Ягуар», прекрасно показавшие себя во время войны.

Семь первых катеров прибыли в Израиль, но тут президент де Голль объявил о полном эмбарго на поставку вооружений Израилю.

Поводом для него послужил рейд израильских коммандос на бейрутский аэропорт, предпринятый в ответ на непрекращающиеся теракты с территории Ливана. Оставшиеся в порту Шербура пять катеров были «заморожены» несмотря на то, что французы получили большую часть причитающихся им по контракту денег.

Кoнтр-адмирал Мордехай Лимон,уроженец белорусского города Барановичи(1924-2009)

Здесь на сцене появляется один из главных героев истории, вице-адмирал Мордехай Лимон, человек поразительных организаторских способностей, занимавший на тот момент должность председателя военной закупочной миссии во Франции.

Он предложил попросту угнать причитающиеся стране катера. Лимон пообещал Голде Меир сделать всё «тихо, и в рамках международных законов»...

Он вылетел в Данию, где встретился со своим давним другом, симпатизирующим Израилю норвежцем Мартином Симмом.

Симм был героем сопротивления и владел судоверфью. Проняв, что речь идёт не о бумажном проекте, а о рискованной военной операции, он сказал, что поможет Израилю в память о своем партизанском прошлом.

Ф. Амио (в центре) с дочерью принимают израильских военных представителей на верфи где изготавливают ракетные суда для Израиля. Шербур. 1970.

Владелец судостроительного завода и верфей в Шербуре, Феликс Амио, родился в католической семье. Его удивительная биография сродни истории жизни другого француза, Марселя Дассо. Одногодки, они оба с детства бредили авиацией, стали выдающимися инженерами в области аэронавтики, владельцами крупнейших авиаконцернов.

Дассо был родом из ортодоксальной еврейской семьи Блох.

Фамилию Дассо он взял в честь своего брата, генерала армии французского сопротивления Дариуса Поля Блоха (позывной – Дассо).

Амио и Блох были ветеранами Первой мировой войны, каждый создал авиационное предприятие, впоследствии национализированное государством, однако оба смогли заново построить новые промышленные империи.

Сменив фамилию и приняв католичество, Марсель Дассо никогда не отрекался от своего еврейского происхождения: три года, проведённые им в Бухенвальде, не давали ему это сделать.

Это его фирма поставляла Израилю самолёты «Мираж» и помогала проектировать и производить баллистические ракеты «Йерихо».

Даже после злосчастного эмбарго в Израиле работало около ста инженеров и техников концерна Дассо...

Феликс Амио был в тесной дружбе с братьями Полем и Пьером Вертхаймер, евреями-миллионерами, а на его авиационных и судостроительных предприятиях евреи составляли значительный процент. Амио был полностью посвящён в замысел Лимона. Мы не можем знать, что им руководило, симпатии к государству Израиль, денежный аспект сделки, или и то, и другое, НО ... через короткое время после встречи Лимона и Симма, Феликс Амио получил от Симма письмо с запросом на поставку Норвегии шести катеров для работ по разведыванию месторождений нефти. Амио ответил, что есть пять готовых, с покупателями которых возникли проблемы. Оба письма были составлены Лимоном и изготовлены в лаборатории «Моссада».

Амио обратился в министерство обороны Франции за разрешением. Чиновник МО, отвечавший за «израильский проект», лично связался с Лимоном и спросил, готов ли Израиль отказаться от пяти лодок, при условии полного возврата их стоимости.

Лимон «поматросил» чиновника несколько дней, а затем сообщил ему, что «скрепя сердце, Израиль вынужден отказаться от катеров»...

Феликс Амио получил от военных разрешение на заключение сделки и 22 декабря в Париже между Лимоном, Симмом и Амио было подписано соответствующее трёхстороннее соглашение, копия которого была отправлена в МО Франции.

На следующий день тройка встретилась снова, и составила новый пакет соглашений, напрочь отменявший подписанные накануне, и легально возвращающий катера Израилю, при том, что физически они остаются во французском порту. Новые бумаги почему-то «забыли» отправить в министерство обороны Франции.

В Израиле тем временем полным ходом шло переоборудование двух торговых судов под танкеры, и тренировки по заправке малых катеров топливом в открытом море при любой погоде.

За несколько дней до Рождества, около сотни израильских военных моряков в штатском и сотрудников «Бюро»[1] прибыли разными рейсами из Тель-Авива в Париж, и растворились, чтобы встретиться в Шербуре.

Приехавшая намного раньше их «группа приёма» тем временем потихоньку скупала малыми порциями необходимые для операции припасы и горючее, пополняя по ночам небольшими дозами бензобаки катеров.

В Рождественский вечер выйти в море, как планировалось, не удалось: шёл дождь, а в открытом море бушевал сильный шторм.

Лишь в 2:30 ночи катера один за другим вышли в море. За их выходом из гавани наблюдал человек под большим черным зонтом, в плаще с поднятым воротником, — вице-адмирал Лимон.

Той же ночью он навестил Феликса Амио в его доме и передал ему тонкий конверт с чеком на пять миллионов долларов. Наутро мать Феликса выехала на машине в Швейцарию и вложила чек в один из банков.

А катера благополучно достигли Хайфы в канун 1970 года

Они примут участие в Войне Судного Дня и полностью нейтрализуют египетский флот. Благодаря системе электронной защиты, разработанной израильскими фирмами, ни одна из 54 ракет «Термит», выпущенных по израильским катерам, не попадет в цель.

Правительство Франции, как пишут, пришло в бешенство и заявило Израилю официальный протест. Однако, опросы общественного мнения показали, что ни сам протест, ни эмбарго в целом, не популярны.

Французские СМИ того времени симпатизировали нашей стране и критиковали де Голля за сближение с арабским миром. Де Голль, как говорят, не был антисемитом. Во время войны в его окружении воевало много евреев, с некоторыми из которых он впоследствии поддерживал теплые отношения. Это де Голлю принадлежит фраза: «Синагога дала больше бойцов, чем католическая церковь»...

Тем не менее, адмирал Лимон был объявлен персоной non grata. В Израиле сделали понимающее лицо и уволили его с занимаемой должности.

Не думаю, что он сильно переживал по этому поводу. Он стал представителем дома Ротшильдов в Израиле, а его дочь Нили вышла замуж за одного из богатейших членов этой семьи.

Рассказывают, что через полгода после скандала, Мордехай Лимон рискнул-таки прилететь в Париж по делам бизнеса. В аэропорту, жандарм, сидящий в будке пограничного контроля, долго смотрел на его паспорт, а потом спросил: «Простите, месье, вы тот самый адмирал Лимон?»

Услышав положительный ответ, он вытянулся по стойке смирно и отдал честь.

[1] «Бюро» — израильское название «Моссада»

В статье использованы материалы обзора Авраама Рабиновича «The story of the ‘stolen’ missile boats Israel used in the Yom Kippur War», J Post, December 21, 2019.

Борис Геллер, май 2023

|

| |

|

|

| отец Фёдор | Дата: Суббота, 24.06.2023, 08:27 | Сообщение # 513 |

|

Группа: Гости

| 24 июня 2020-го в США умер Анатолий Дарон...

Некоторые американские астронавты говорили Анатолию Дарону: «Если бы не вы, я бы не стал космонавтом»,»

Анатолий Давидович Дарон – создатель двигателя первого в мире космического спутника. Именно благодаря этому великому ученому произошел запуск искусственного спутника и первый полёт человека в космос. Его называют одним из самых выдающихся специалистов в истории космонавтики и, без всяких сомнений, это заслуженно!

Жизнь Анатолия Давидовича Дарона началась в Одессе в 1926 году в семье еврейского врача. В детстве будущий конструктор показывал большие успехи в музыке, а именно – в игре на фортепиано. Однако мечты мальчика резко поменялись после прочтения трудов основоположника космонавтики Константина Циолковского. В 12 лет он решил для себя, что обязательно раскроет тайны космоса и, возможно, даже улетит на Марс.

В начале войны его отца отправили в военный госпиталь в Кисловодск, куда со временем сбежал и сам Анатолий. Он успел покинуть родную Одессу за пару дней до того, как нацисты отправили на погибель почти всех местных евреев.

В 1942-м нацисты дошли и до Кисловодска. В тот момент Дарон как раз только успел забрать свой аттестат зрелости. Даже в такое тяжелое время будущий учёный жадно стремился к знаниям.

Ему удалось справиться с нацистской ненавистью и пережить Катастрофу.

После войны были годы становления Анатолия Давидовича, как уважаемого учёного. И даже когда Дарон добился успеха, антисемиты снова дали о себе знать.

«Дело врачей» стало причиной начала ужесточенного антисемитизма в СССР. Советские евреи массово теряли работу. И инженер Анатолий Дарон в том числе.

«Он потерял работу. Пытался найти, но безуспешно. Только некоторое время спустя после кончины Сталина его взяли обратно,» – рассказывал американский космический историк Асиф Сиддики, профессор истории в университете Фордхэм.

Но однажды все эти испытания помогли Анатолию Давидовичу переехать в Штаты. Об этом случае вспоминала вдова конструктора Вера Темкина-Дарон: «Всю нашу жизнь нам приходилось преодолевать препятствия. Когда у нас было собеседование в американском посольстве, мы очень нервничали, было много отказов. Они спросили нас, почему мы хотим поехать в Америку, и мы нашли хороший ответ, что пережили «дело врачей». После этого у них больше не было вопросов».

4 октября 1957 года произошло легендарное событие – запуск первого в мире космического спутника. Двигатель к спутнику был разработан именно Анатолием Давидовичем.

После этого дня жизнь Дарона кардинально изменилась: ему сразу дали двухкомнатную квартиру, а также деньги на автомобиль, холодильник и телевизор.

Для человека, который до этого жил в коммуналке с женой, ребёнком и мамой, деля жильё с ещё двумя семьями, такие вещи казались несбыточной мечтой.

Нельзя не сказать о том, насколько простым и скромным был Анатолий Давидович.

Он не требовал сверхновых лабораторий и оборудования. Дарон был истинным учёным, которому не мешали обстоятельства: концепцию двигателя он разработал, пока 3 недели не вставал с кровати из-за высокой температуры.

Вдова конструктора Вера Темкина-Дарон в одном из интервью объясняла: «Новый метод охлаждения позволил повысить температуру без перегрева корпуса. По сей день ракетные двигатели только этого принципа используются для полёта людей в космос».

Дарон создавал уникальные жидкостные ракетные двигатели РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7. Асиф Сиддики утверждал, что ракета, двигатель которой изобрёл учёный, изначально была создана для использования в военных делах: «Ракета R7, над которой он работал, должна была доставить ядерную бомбу в Америку. Он разрабатывал двигатель для ядерной боеголовки. В 1957 году ряд советских учёных предложил руководству использовать эту же ракету для запуска спутника. Спутник был размером с баскетбольный мяч. Они и запустили его на этой ракете»...

С 1989 года Анатолий Давидович вместе с семьёй жил в США. Сердце легендарного конструктора остановилось 24 июня 2020 года. Причина – обострение сердечно-почечной недостаточности.

Учёному было 94 года.

|

| |

|

|

| Рыжик | Дата: Воскресенье, 09.07.2023, 07:02 | Сообщение # 514 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 322

Статус: Offline

| Еврейская судьба «ненастоящего еврея»

Ян Топоровский, Тель-Авив

11 июля 1998 года флотский офицер, переводчик эстонской литературы, русский писатель Борис Штейн оглянулся назад. За спиной был Ленинград, где он родился, военно-морское училище и служба на флоте, Балтика, Таллин, переводы милых его сердцу эстонских поэтов, более 20 сборников собственных стихов, проза - всё уже позади, в том числе и СССР...

В этот день его перо вывело признание: «Я живу теперь в другом городе, другой семье, можно сказать – в другом государстве, да что там: в другом мире».

Да и работа (советскому офицеру надо было выживать) была уже иная – предприниматель, а попросту – продавец книг. И не своих, а чужих, неликвидных из разных издательств. И было ему уже 65 лет. Окружающие – поставщики, продавцы, грузчики, покупатели, милиционеры и даже бандюги-крышеватели рынка - обращались к нему на «Вы» и «Борис Самуилович».

Может, от частого «Самуилович» он впервые задумался о своём еврействе. Почему впервые?

Несмотря на «неблагозвучную» фамилию и пятую графу в паспорте, он утверждал, что в нём нет ничего еврейского. Об этом он делает запись в конторскую книгу, которая лежала перед ним в тот день 1998 года, куда он решил внести свою прошлую жизнь, озаглавив «Уходит век…»: «Сколько помню, я не нёс в себе ни малой толики еврейства – ни языка, ни культуры, ни обычаев, ни специфических воспоминаний. Я ничего не унаследовал от старших родственников, мы все были русскими советскими людьми, и честно говоря, мне было незнакомо понятие национальности».

Подобный вывод свойствен большинству советских евреев. Вот и Штейн - всю жизнь думал, писал и говорил на русском. И в детстве, как он сам признавался, «не слышал ни одного еврейского слова, разве что бабушка говорила «бекицер» и «мешигине». И только потом он понял, что эти странные слова были слабым эхом языка его предков.

А дальше и эхо смолкло.

Дочери бабушки вышли замуж: одна стала Чистосердовой, вторая - Ковалёвой, третья - Моисеенко, четвертая - Червоненко. (По этому поводу Борис Штейн сделал запись в гроссбухе: «Для семьи это ровным счётом ничего не значило»).

И только пятая - мама Бориса обратила внимание на паренька Самуила, но тот, как оказалось, вёл родословную от еврейского рекрута Штейна, крещённого (возможно!) николаевского солдата.

Об этом писатель Штейн узнал только в пятьдесят лет от своего дяди Шурика. (Так родственники называли советского драматурга, дважды лауреата Сталинской премии Александра Петровича Штейна).

Да и сам сталинский лауреат себя евреем не считал, о чём признался в разговоре со своим племянником, когда тот задал прямой вопрос. А вот начинающему писателю Борису Штейну в журнале «Звезда», где мариновали его рукопись, посоветовали сменить фамилию героя повести с Розенталь на более благозвучную. Но автор аргументировал свой отказ: «Мой Розенталь – эго автор и я не могу назвать его Петровым-Ивановым».

Во время этого разговора сталинский лауреат Штейн вспомнил, что впервые в жизни встретился с евреями в Самарканде: «…Там было много бухарских евреев. Те были настоящие евреи со своими еврейскими штучками. Мы даже дрались с их мальчишками. Как с чужими». (В зрелом возрасте он второй раз схлестнулся с евреями, теперь уже насмерть, ибо в пьесе «Закон чести», написанной в 1948 году, он разоблачал космополитов в академической среде, и тем самым выносил им смертный приговор).

Евреи были для него чужаками, с которым он дрался. Но лауреат не знал, что в детстве его племянник тоже дрался с чужаками. Но не в Самарканде, а в селе Огнево, что на Урале, куда их семью вывезли из Ленинграда, после прорыва блокады. А там, в сердце страны, гуляла байка о причине войны: «Однажды Гитлер потребовал от Сталина: «Выдай мне ваших евреев, чтобы я их убил, а не то я на вас нападу!» Сталин отказался – и тогда из-за «жидов» началась война с несметными жертвами и лишениями».

А когда в Огнево приехала семья эвакуированных – мать с двумя дочерьми и сыном Борей, жители села наяву узрели тех, кто был виновен в их бедах, бедах страны и всего, если задуматься, мира. Так в десятилетнем возрасте Борис впервые узнал, что он еврей, из-за которого началась война. И за это был неоднократно бит местными, интернатскими, с которыми учился и жил.

Подобные события не выветриваются из памяти. Они загоняются в подсознание...

По всей видимости, именно душевная (и физическая) травма, полученная в Огнево (а не желание походить на дядю - сталинского лауреата, моряка-драматурга, о котором, кстати, был весьма нелестного мнения) и послужила причиной того, что Борис Штейн выбрал военную стезю. Это была своего рода компенсация (форма - внешний признак силы!) за унижения в уральском Огнево. На этом пути Борис Штейн стал не только высококлассным морским специалистом, офицером дивизиона эскадренных миноносцев на Балтике, но ещё и хорошим (а это уже внутренний признак силы!) русским писателем.

Именно русским (прекрасный язык, тонкая образность!). Впоследствии Штейн вписал в гроссбух: «Я был по внутренней сути русским человеком, имевшим уязвимое место в пятом пункте паспорта, которое время от времени давало о себе знать. Я думаю, что в Советском Союзе таких «ненастоящих евреев» было большинство, во всяком случае в крупных городах, вроде Москвы и Ленинграда, где не сложилось компактного их проживания».

Но какой русский писатель не касался еврейской темы?! Тем более, что случившееся в селе Огнево сжигало изнутри. И вот «Интернатская баллада» была написана.

На собрании литстудии Дома офицеров флота (ДОФ, Таллин) молодой капитан-лейтенант решился её обнародовать.

ИНТЕРНАТСКАЯ БАЛЛАДА

На западе ещё не отгремело.

Метель белила интернатский дом.

А мне до крайней точки надоело,

Что голоден и что зовут жидом.

Бывает безысходность и у детства.

Несчастья обступают как конвой.

Не знаемое мною иудейство

В меня плеснуло скорбью вековой.

Нет, я не ведал про донос Иудин.

И что Христос был предан и распят,

Я не слыхал. Но завтрак свой и ужин

Я отдавал сильнейшим из ребят.

И второгодник Николай Букреев

Мне разъяснял вину мою сполна:

Не выдал Сталин Гитлеру евреев,

Из-за того и началась война.

Я был оплёван интернатской брашкой.

Я был забит. Я был смотрящим вниз.

Я звался Мойшей, Зямкой и Абрашкой,

Имея имя гордое – Борис.

Во мне-то было килограммов двадцать

Живого веса вместе с барахлом.

Но я себе сказал: «Ты должен драться!».

И я сказал Букрееву: «Пойдём».

Наш задний двор. Площадка у помойки.

На задний двор не приходили зря.

А пацаны кричали: «Бей по морде!»

Подбадривая Кольку-главаря.

Ударил я. И все исчезло кроме

Рванувшейся неистовой грозы.

А дрались мы всерьёз: до первой крови.

До первой крови или до слезы.

Букреев отступал, сопя сердито.

Он, чёрт возьми, никак не ожидал,

Что двадцать килограммов динамита

Таило тело хрупкого жида.

До первой крови. В напряженье адском

Я победил. Я выиграл тот бой.

А мой отец погиб на Ленинградском,

А Колькин – в то же время – под Москвой.

После прочтения наступила гробовая тишина.

Но по законам того времени необходимо было дать оценку подобному неординарному явлению, которое могло вызвать много вопросов: и к литстудии, и к руководителю, и к поэту, как гражданину, и к поэту, как офицеру, которому страна доверила руководить и воспитывать моряков, а он «что себе позволяет?!».

Но руководитель студии (может, это был отставной литератор, а может, бывший учитель русского языка) только и смог вымолвить: «И кто это напечатает?!». В вопросе был и ответ. А если напечатать такое невозможно, то зачем писать «про это»?!

Но слово - не воробей. А рифмованное – та ещё птица! И поступил странный (может, кто-то донёс о неожиданном выбросе сгустка еврейской боли?!) приказ на эсминец «Серьёзный», который маячил на рейде. Оперативный дежурный телефонографировал:

«Капитан-лейтенанту Штейну срочно прибыть на берег и позвонить в горком партии!»

За ним даже выслали военный катер.

Каплей прибыл, связался с горкомом. (Штабные были убеждены, что ничего хорошего по селекторной связи не прозвучит, но всех интересовало, до каких высот взовьётся - обычно трёхэтажный – морской раздолбон).

Но по громкой связи раздался нежный голос инструктора отдела пропаганды, которая извинилась, что оторвала офицера от службы, но ей очень понравилась «Интернатская баллада» и не мог бы Штейн выступить у них в горкоме, почитать свои стихи?!...

О выступлении в горкоме история умалчивает: какие стихи читал молодой капитан-лейтенант, кто сидел в зале: первый и второй секретари, инструктор, которой понравилась баллада, а может ученики местной школы, которых согнали на вечер русской поэзии?

В гроссбухе Борис Штейн признается, что только в Огнево понял, как ему не хватает отца. (Может, представлял, как тот приедет на побывку с фронта и защитит своего сына от Кольки Букреева и его шпаны?!)

И в сыновьей памяти отпечаталось «явление отца»: «Да, я тогда твёрдо знал, что больше всего на свете я люблю папу. Последнее явление отца в моей жизни: пилотка, гимнастёрка с лейтенантскими кубиками в петлицах и командирская планшетка на тонком ремешке. И отец достаёт из планшетки великолепный армейский складной нож с деревянной ручкой и протягивает мне. И я не расстаюсь с ним ни днём, ни ночью и теряю его потом в одном из эвакуационных эшелонов.

…Папа умер 13 марта 1942 года в одном из ленинградских госпиталей, от истощения и воспаления лёгких. Раньше официального извещения пришло письмо от нашей близкой родственницы, оставшейся в блокадном городе».

Можно с большой долей вероятности предположить, что капитан-лейтенант Борис Штейн прочел в горкоме свое стихотворение об отце, который остался в его памяти не просто лейтенантом, а рыцарем Дон-Кихотом Ламанчским (с еврейским именем Самуил, как и звали его отца!)

ИЩУ КОПЬЁ

Я тоже был когда-то мальчиком

С подвижным худеньким лицом.

А Дон-Кихот, сеньор Ламанческий,

Он приходился мне отцом.

И хоть ходил он на работу,

Носил и шляпу, и пиджак,

Он оставался Дон-Кихотом,

А латы про запас держал.

Когда взметнулись взрывы рыжие

И в окнах заплясал огонь,

Отец достал доспехи рыцаря

И отклонил надменно «бронь».

Недолго дона Самуила

Носил голодный Росинант.

Огромна братская могила,

Где спит товарищ лейтенант.

А я – в дыму войны я выжил,

Уж доживаю до седин.

И из меня, как будто, вышел

Благополучный господин.

Но всё чего-то не хватало…

Отец, отец, ищу твоё

Всегда открытое забрало

И старомодное копьё.

Через несколько лет еврейская тема вновь постучалась в творчество Бориса Штейна.

Ещё до Первой мировой его тётя Эмма вышла замуж и уехала с мужем-поляком. А дальше – Первая мировая война, революция, гражданская война, Вторая мировая…. От тёти ни весточки. Уцелела ли она в вихре войны? И вдруг – через полвека – она объявилась.

Впервые Штейн увидел её в Ленинграде, когда крейсер, на котором он служил, принимал участие в параде, по случаю 250-летия города. В своей конторской книге Штейн описал встречу с тётей Эммой: «Ей было под семьдесят, но она была бодра, оживленно шутила со своими младшими сёстрами – моими тётями и мамой.

В сознании не укладывалось, что этот человек прошёл Освенцим...

Мне запомнилось идеальная, как парик, укладка седых не накрашенных волос и татуировка. Татуировка была на запястье левой руки – синие цифры лагерного номера».

Всю войну она пробыла в концлагере Освенцим, но как полька. Потому ей и удалось выжить. А вот муж – погиб.

И в третий раз «ненастоящий еврей», каким считал себя Борис Штейн, пишет еврейское стихотворение, проросшее, как я считаю, из истории жизни его тёти Эммы.

РАЗГОВОР С ТЁТЕЙ РАЕЙ

Тётя Рая Циперович

плохо говорит по-русски.

По-молдавски – по-румынски

Тоже плохо говорит.

Я смотрю на тёти-Раины

Натруженные руки.

Жаль, что я не знаю идиш

И тем более иврит.

Неподвижен тихий вечер,

Столько звёзд на тёплом небе,

словно пекари гигантские

просыпали муку.

И мне кажется, что пахнет

свежевыпеченным хлебом.

Я вдыхаю этот вечер,

надышатся не могу.

Чисто выметенный дворик,

сохнут кринки на заборе

У луны неповторимый,

удивительный овал.

- Я была такой красивой,

что вы думаете, Боря!

Бедный Нёма Циперович

Он мне ноги целовал.

И как будто на экране,

я увидел тётю Раю:

тело, словно налитое

всеми соками земли.

Добрый Нёма Циперович

от восторга замирает.

Не крутите дальше плёнку,

Стой мгновение, замри!

Счастье бедного еврея!

Ложка счастья, бочка горя.

Но не век – четыре дня.

Был погром. Дома дымились.

- Ах, зачем, скажите, Боря,

ах, зачем убили Нёму

и оставили меня?!

Что ж, крутите дальше плёнку,

ничего не пропуская.

Я гляжу на эти кадры –

ломит пальцы в кулаках.

И я вижу, как терзают,

как терзают тётю Раю,

и застыли гнев и ужас

в мертвых Нёминых глазах.

Что потом? Румынский берег,

дом богатого раввина,

положение прислуги,

бесконечные дела.

- Но с тех пор поймите, Боря,

я ни одного мужчины…

Столько лет, а я другого

даже видеть не могла.

Только жажда материнства –

это тоже очень много.

Эта жажда материнства

набегала, как волна.

А потом пришли Советы

И закрыли синагогу.

Я осталась у раввина.

А потом пришла война.

И раввин сказал евреям:

- Ну, так да, уйдут Советы.

Мы не жили без Советов?

Мы не видели румын?

И в то памятное утро

В тройку новую одетый,

С хлебом-солью на дороге

Появился наш раввин.

А солдаты шли колонной.

Резал воздух марш немецкий.

Барабан без передышки

то чеканил, то дробил.

Офицер был пьян порядком,

потому стрелял не метко.

Раз – в раввина, два – в раввина,

только с третьего добил.

Ну не надо, тётя Рая!

Ну не надо, полно, полно.

ОН не видит, ОН далёко

В бесконечных небесах.

Не крутите дальше плёнку.

я хочу навек запомнить

гнев и ужас, гнев и ужас

в тёти Раиных глазах!

Я не знаю, кто первым услышал это стихотворение и в каком году.

Но о тёте Эмме особисты флота узнали сразу же после состоявшейся в Ленинграде встречи. Бравому советскому офицеру по инструкции (а не Уставу!) необходимо было немедленно доложить о контактах с иностранцами.

И по возвращению на крейсер капитан-лейтенант Штейн подал рапорт: тётя жива, да ещё и иностранка! Но оргвыводов не последовало: польская тётя (время оттепели!) всё равно, что своя...

Штейн продолжил службу, издавал сборники, пьесы, прозу, затем вышел в отставку, стал переводить стихи эстонских поэтов, поэзию которых, нежно любил, выучил язык народа, среди которого жил, и, казалось, что никогда более (и трёх прекрасных стихотворений достаточно!) не соприкоснётся с еврейской историей и жизнью.

Но распад СССР всё перевернул. Для некоторых с ног на голову, а для других – с головы на ноги. А «ненастоящим евреям» дал шанс стать настоящими.

Борис Штейн год проработал в Камерном еврейском музыкальном театре (КЕМТе), там впервые услышал «Золотой Иерусалим» и настоящую «Хаву нагилу». Но он считал, что «причиной этого моего увлечения явился не зов крови, а суть предмета».

А в суть предмета вошли и Ветхий завет, и «Исход» Лео Луиса, и история сионизма, и зарождение государства Израиль….

И его дочь Леся, которая в 1989 году репатриировалась в Израиль.

А вслед – и русский писатель, морской офицер Борис Штейн, который поступил так, как поступали евреи на склоне жизни – они добирались до Земли обетованной, чтобы прожить здесь сколько Бог даст, а потом упокоиться на своей земле.

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Пятница, 14.07.2023, 09:20 | Сообщение # 515 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| "Вы слишком хороши для этого мира", - писал ему Альберт Эйнштейн."Вас никогда не забудет еврейский народ", - писал ему учёный и будущий первый президент Государства Израиль Хаим Вейцман...

Но правда в том, что в Израиле нет не только улицы, но даже переулка, названного в честь Уилфрида Израэля, спасшего жизни десяткам тысяч евреев.

Уилфрид Израэль (11 июля 1899 - 1 июня 1943) - последний наследник берлинской еврейской бизнес-династии и внук главного раввина Великобритании.

В 22 года ему пришлось помогать отцу в руководстве одним из самых больших универмагов Европы Kaufhaus Nathan Israel, расположенном в Берлине, прямо напротив мэрии.Когда пришел к власти Гитлер, он мог продать универмаг и, обладая ещё и британским гражданством, уехать из страны.

Но он этого не сделал. В первую очередь, чтобы освободить сотрудников универмага, заключенных в концлагерь, а затем, чтобы переправить в Страну Израиля всех своих еврейских рабочих (более 700 человек). Он ещё два года выплачивал им зарплату, помогая тем самым встать на ноги на новом месте.

Используя свои связи с нацистами (многие из которых были в прямом смысле его должниками за покупки, до переворота сделанные в кредит в его универмаге), а также с английскими политиками, Израэль стал ключевой фигурой в операции "Киндертранспорт", в результате которой 10,000 еврейских детей из Германии, без их родителей, нашли убежище в Великобритании в 1938 году. В лагерях для интернированных в Великобритании для молодых немецких евреев, которые он организовал, было спасено ещё восемь тысяч жизней.

Он помогал Рехе Фрайер переправлять еврейских детей в молодёжную деревню Бен-Шемен, а чтобы поведать всю его деятельность по спасению евреев, понадобится написать книгу.Однажды в 1933 году Израэль был арестован и заключен в камеру, в которой познакомился с группой молодых сионистов. Назавтра он был вызволен из тюрьмы работником универмага, который сам был нацистом. Но связь с сокамерниками не потерял - он помог им основать кибуц ха-Зореа, два раза навещал их в Стране Израиля и завещал кибуцу свою уникальную коллекцию произведений восточного искусства, которая и стала основой музея Уилфрида Израэля в кибуце, Уилфрид Израэль просил в завещании похоронить его в кибуце, но этого не случилось - самолёт в котором он летел из Португалии в Англию, был сбит над Бискайским заливом немецкими самолётами. Его тело так и не нашли. Вместе с ним пропали и 300 сертификатов, которые он выбил у англичан для еврейских беженцев в Испании.

|

| |

|

| |

|

| smiles | Дата: Суббота, 22.07.2023, 06:34 | Сообщение # 517 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 261

Статус: Offline

| История любви

Мы понимаем, что годы идут неумолимо, сокращая наше время на земле,

но мы знаем, что пройдет оно насыщенно и ярко, мы не потеряем ни одного мгновения!

Маша Мериль

18 сентября 2014 года в Парижском соборе Святого Александра Невского епископ Константинопольского патриархатa Иов обвенчал немолодую пару. Ей было 74 года, ему – 82. Его звали Мишель, её – Маша.

«Ради Маши я проживу сто лет», – пообещал Мишель.

B 1964 году oни встретились на пляже Копакабана. В Бразилии шёл Международный кинофестиваль. В составе французской делегации был успешный музыкант и композитор, женатый мужчина, отец двоих детей Мишель Легран и молодая актриса Маша Мериль.

Мишель: «Произошло это очень давно, ещё в 1964 году... Копакабана – пляж в Рио-де-Жанейро…

Романтическое, райское место. Солнце. Изумрудная вода. Там я впервые увидел Машу и влюбился в неё с первого взгляда».

Машa: «С Мишелем мы были знакомы с юности. Вновь встретились в тот момент, когда

мне казалось, что все мои истории с мужчинами закончились. Произошло настоящее чудо, хотя мне было 74, а ему почти на 10 лет больше… В любовь надо верить в любом возрасте».

Как спустя годы говорили и он, и она, внезапно вспыхнувший роман был платоническим, он начался в Рио-де-Жанейро, там и закончился. Мишеля дома ждали жена и дети, Машу –

жених...

Мишель: «Мы вдруг осознали... невозможность нашей любви. Мы честно сказали об этом друг другу: если дадим волю чувствам и останемся вместе, то разобьём сердца тех, кто был нам дорог. Наша любовь могла причинить боль очень многим людям, и мы понимали... не можем позволить себе любовь».

Маша: «Тогда, в Бразилии, я сказала себе: поставлю крест на этой любви, нет, так нет. И

если невозможно быть вместе, то зачем портить жизнь? Отравлять её себе и близким? Переверну страницу, попробую найти свой путь, без него».

И они 50 лет прожили друг без друга…

Саркису Тер-Микаеляну было 9 лет, когда, спасаясь от погромов, его семья пешком добралась до Франции. Мальчик вырос, женился на француженке. В их семье было четверо детей: три сына и дочь Марсель, вышедшая замуж за Саркису Тер-Микаеляну было 9 лет, когда, спасаясь от погромов, его семья пешком добралась до Франции. Мальчик вырос, женился на француженке. В их семье было четверо детей: три сына и дочь Марсель, вышедшая замуж за

музыканта Раймона Леграна.

В 1932 году в этой семье родился сын Мишель. Врачи предрекали малышу скорую смерть. У него была редкая патология – надлом грудной кости. Но Марсель нашла врача – в маленьком городке Берк на берегу Ла-Манша. И Мишеля спасли...

Когда делаешь попытку рассказать о жизни Мишеля Леграна, невольно начинаешь сомневаться: как, и это он сделал? И это? И это?

Усаженный родителями в детстве за пианино, Мишель, поступивший в консерваторию в 10 (!) лет, до конца жизни пронёс любовь к музыке.

В его арсенале 800 мелодий, более 200 кинофильмов. Он записал одиннадцать дисков.

А ещё были песни, которые пел oн сам... И что из того, что голос у Леграна был не очень... когда он вместе с Тамарой Гвердцители в парижской «Олимпии» пел песню из «Шербурских

зонтиков» – завораживало...

Он выступал на сцене с Эллой Фитцжеральд, Фрэнком Синатрой, Ивом Монтаном, Шарлем Азнавуром, Эдит Пиаф.

Он вёл телевизионные программы. Сочинял симфонии, оперы, балеты.

Снялся как актёр в нескольких фильмах. Популярность, да чего там, прямо скажем, слава была невероятной, всеобъемлющей. При этом он всегда говорил: «Моя собственная слава меня совершенно не занимает»...

Кусочком быстро тающего сахара назвал премию «Оскар» сам маэстро. И добавил к этому: «К наградам отношусь с иронией». А уж наград у него было...

Знаменитый фильм «Шербурские зонтики» со своей знаменитой песней «I Will Wait For You» был четырежды номинирован на «Оскар». Из них три номинации – музыкальные. И... ни одного «Оскара» «Шербурские зонтики» не получили.

Всё было впереди.

1969 год – песня «The Windmills of Your Mind» в фильме Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна».

1972 год – саундтрек к фильму Роберта Маллигана «Лето 42-го».

1984 год – музыка к мелодраме Барбры Стрейзанд «Йентл».

А ещё пять премий «Грэмми», премия Британской киноакадемии «BAFTA», «Золотой глобус». На балетном фестивале Benois de la danse Легран был награждён призом за музыку к балету

«Лилиом».

Мишель Легран называл себя счастливым человеком, любящим жизнь во всех её

проявлениях. У него было два сына и две дочери. А музыку он называл воздухом, которым дышит.

В одном интервью он сказал: «Я - ремесленник, который хочет как можно лучше делать своё дело и чтобы сохранять молодость духа, секрет один: надо постоянно работать, никогда

не останавливаться и всё делать с увлечением».

Недаром же Леграна шутя называли молодым человеком 80-ти лет. Он почти до конца жизни пилотировал самолёт, стоял у штурвала яхты, скакал на коне, в теннис играл с друзьями, a в шахматы – с самим Анатолием Карповым...

В один из декабрьских вечеров 2013 года Мишель Легран пошёл в театр. Его выбор пал на музыкальный театр «Буфф-Паризьен», основанный ещё в 1855 году отцом французской оперетты Жаком Оффенбахом. В тот день на сцене шла пьеса «Интимные отношения».

3 сентября 1940 годa в марокканском Рабате, в семье русских эмигрантов родилась девочка, которую отец – князь Владимир Анатольевич Гагарин и мама – украинская дворянка Мария Всеволодовна Бельская назвали Марией-Магдалeной. 3 сентября 1940 годa в марокканском Рабате, в семье русских эмигрантов родилась девочка, которую отец – князь Владимир Анатольевич Гагарин и мама – украинская дворянка Мария Всеволодовна Бельская назвали Марией-Магдалeной.

В 1946 году умер отец, семья перебралась в Париж. Мария-Магдалена училась филологии в Сорбонне, актёрскому мастерству – в Париже и Нью-Йорке. В 1960 году на экраны вышел фильм Жерара Ури «Горячая рука». Это была её первая роль в кино. Она стала знаменитой, сыграв роль Шарлотт в фильме Жана-Люка Годара «Замужняя женщина».

В титрах к фильму стояло: «Шарлотт – Маша Мериль».Так княжна Гагарина стала Машей Мериль. Oна призналась, что это был совет её продюсера – имя Мария-Магдалена

Владимировна Гагарина не выговорит ни один француз...

В России актриса Маша Мериль практически неизвестна.

Детей у Маши Мериль не было. А что было?

Несколько браков. Съёмки почти в ста кинофильмах. Написанные книги. Организация фестивалей российского кино вo Франции. Театральные подмостки.

В конце декабря 2013 года в театре «Буфф-Паризьен» шёл спектакль по пьесе Дидье ван Ковелера «Близкие отношения» с Машей Мериль в главной роли...

Мишель: «Я пришёл на премьеру. Оделся с иголочки, взял свою самую красивую машину – будто предчувствовал что-то.

Хотя, честно говоря, даже и не представлял себе, что меня ждёт».

Маша: «Я к тому времени уже два года была совсем одна. Говорила себе: ну и что? Одиночество – не такая уж и плохая штука. А Мишель к тому времени, оказывается, тоже давно жил один».

Мишель: «Мы посмотрели друг на друга. И… я сразу понял... что между нами больше нет никаких преград».

Маша: «...он подошёл ко мне и взял меня за руку. Я ощутила тo же волнение, что и тогда, в Копакабане на пляже».

Чуть больше четырёх лет Маша и Мишель прожили вместе. Они читали одни книги, вместе смотрели фильмы, путешествовали, много работали...

Она варила ему борщ. Жарила пирожки. Они говорили друг другу, как хорошо им

вдвоём. У них никогда не было конфликтов – может быть, потому, что не так уж много времени у них было.

Когда-то Булат Окуджава написал:

Давайте говорить друг другу комплименты

–Ведь это всё любви счастливые моменты.

Давайте жить во всём друг другу потакая,

Тем более что жизнь короткая такая…

Четыре года счастья... до обидного мало. Но ведь этого вообще могло не быть в их жизни... Мишель Легран умер в ночь на субботу 26 января 2019 годa. До 87 лет он не дожил меньше месяца...

Однажды он сказал: «Я верю в розовый цвет. Верю в поцелуи, много поцелуев. Верю в то, что надо быть сильным, когда кажется, что всё плохо. Верю в то, что весёлые девушки – самые красивые. Верю в то, что завтра будет другой день, и верю в чудеса».

Мишеля Леграна отпевали в православном соборе Святого Александра Невского, там, где в 2014 годy он обвенчался с главной женщиной своей жизни.

Маша опять осталась одна.

Немолодая женщина и её память.«Верю в то, что завтра будет другой день, и верю в чудеса»...

P.S.

Кто-то вздохнёт и пожалеет о том, что его такое чувство обошло стороной. А те,

кто помоложе, скажут, что лучшие свои годы Маша и Мишель прожили друг без друга.

Только кто знает, какие годы у людей лучшие... И какие ниточки тянутся из юности в зрелые годы...

А по небу плывут и плывут облака,

Как и в юности нашей когда-то... ...

Не понять молодым, как сладка и горька,

Как прекрасна любовь на закате...

О. Нахт (Дортмунд)

|

| |

|

|

| Бродяжка | Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 16:36 | Сообщение # 518 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 750

Статус: Offline

| Он снимал фильмы о Ленине, его обожал Исаак Бабель, в него в юности была влюблена Светлана Аллилуева, за что он чуть не поплатился жизнью...

Он родился с именем Лазарь, но вошёл в историю советского кино и телевидения как Алексей.

Многие помнят «Кинопанораму», в которой такой живой и красивый Алексей Каплер говорил таким живым, ярким, честным языком с привыкшими к официозу телезрителями.

Другие наверняка смотрели фильмы, поставленные по его сценариям. Третьи слышали о его скандальном романе с дочерью Сталина. Но мало кто знает, что Алексей Каплер был наследником богатой купеческой династии, сыном одного из самых крупных киевских предпринимателей.

Поэтому начнем с отца: Яков Нафталиевич Каплер ещё мальчиком учился у своего отца коммерции. А потому в купеческом деле имел невероятный успех. Его ателье располагалось в Пассаже — престижных торговых рядах в центре Киева. Сукно он закупал за границей или у барона Штиглица (тоже весьма знаменитого выходца из еврейской среды). В его магазине можно было купить и шинели из лучших тканей, и цивильное платье по моделям из заморских журналов.

В 1909 году во всех киевских газетах писали о Каплере, модели которого получали призы на престижных международных выставках. А на следующий год Яков Нафталиевич как-то устал от портняжного дела и ... стал развивать другой свой бизнес — банные заведения.

В то время в Киеве бани были очень популярны: а в заведении Каплера можно было не только помыться, но и принять душ Шарко, поплавать в бассейне. В общем, развлечения предлагались на любой кошелёк.

Рядом с банями Каплера располагались усадьбы Каплера: в одной находилась гостиница «Сион», другие сдавались под магазины, организовал отец будущего режиссёра и домашнюю синагогу. Яков Нафталиевич был миллионером и известным в Киеве филантропом. И даже не подозревал, что сын его предпочтёт театральные подмостки...

В раввинских метрических книгах за 1903 год есть запись о том, что 15 сентября (28-го по новому стилю) у знаменитого «киевского местного первой гильдии купца Якова Нафталиевича Каплера» родился сын Лазарь. И это первая загадка в биографии нашего героя.

Во всех энциклопедиях годом его рождения числится 1904-й. Вполне возможно, причиной того, что у Каплера «отняли» год жизни, является Гражданская война, когда Киев захватывали то красные, то белые, забирая с собой мальчиков призывного возраста. Видимо, Яков Каплер не хотел отпускать сына нa войну, а потому попросил подправить год рождения сына.

Спустя много лет на месте дома его родителей, где родился и провёл детство наш герой, воздвигли кинотеатр «Жовтень».

И это совпадение символично: Лазаря с детства ничто так не привлекало, как мир театра. «Нас в Киеве, — вспоминал он, — была целая шайка таких. Вместо того, чтобы чинно сидеть за партами и следить за указкой Аполлинария Леонтьевича, которой он обводил границы Австро-Венгрии, шайка удирала на “Кукушкину дачу” — поросшие кустарником отроги Днепра — и разыгрывала сюжет очередной серии “Вампиров” под названием

“Исчезновение мертвеца, или Кровавая свадьба”».

Грянула революция и Яков Каплер уже не мог удерживать сына при себе.

Алексею (к тому времени он уже сменил имя) исполнилось пятнадцать лет, когда он впервые вышел на театральные подмостки — и не на чужие, а собственного маленького театра под гордым названием «Арлекин». Вместе с Серёжей Юткевичем и Гришей Козинцевым (будущими классиками советского кино) Каплер разыгрывает кукольное представление по пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде».

Каплер научился играть на шарманке и сам зазывал зрителей на представление...

Вскоре друзья поняли: провинциальный Киев им не подходит, пора брать новые высоты. Козинцев и Юткевич отправляются в Петроград, за ними приезжает и Каплер, следом — Леонид Трауберг из Одессы. Так появляется Фабрика эксцентрического актёра — весьма своевременное в новой советской действительности явление.

Традиционные виды искусства постепенно сталкивают с парохода современности, новому человеку в новой стране обычные спектакли вроде как неинтересны. И киевская команда молодых и амбициозных актёров приходится как нельзя кстати.

Девизом фабрики стали такие амбициозные слова: «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей».

«Женитьбу» Гоголя, которую в дореволюционных репертуарных театрах ставили очень серьёзно, они превратили в настоящий балаган с эстрадными номерами и цирковыми трюками.

Не обошлась без трюков и последующая биография Каплера...

Он вроде как остепенился, уехал в Одессу, устроился на службу, учился на киностудии, женился на актрисе Татьяне Тарновской. Тарновская была из дворян, на пять лет старше мужа. Познакомились они в учебной киностудии Смирнова. Но когда закончили студию, уехали в Одессу на кинофабрику. Татьяна много снималась, а потом родила сына Анатолия. Оказавшись не у дел, актриса уехала из Одессы. Каплер остался. Молодая семья распалась.

И тут пришла телеграмма: Юткевич и Козинцев задумали снимать фильм.

И снова Гоголь — на этот раз «Шинель».

В сценаристы позвали молодого тогда писателя Юрия Тынянова. Из Одессы в Питер спешит телеграмма: Каплера не отпускают с работы. И тогда прямо в контору, где тоскует бывший шарманщик, приходит сообщение с пометкой «срочно»: «Сестра умерла, выезжай немедленно».

Ему досталась роль Значительного лица. Затем ещё несколько ролей в кино, а потом… он разочаровался в актёрском ремесле. Захотелось сказать своё собственное слово в кино, а не произносить чужие тексты. И Каплер возвращается в Одессу — на этот раз ассистентом Александра Довженко.

Но усидеть в помощниках талантливый юноша не мог. Развлекал коллег и друзей рассказами, а они покатывались со смеху. Говорил он смешно, ярко, красочно. Послушать его приезжал даже Исаак Бабель.

«И вот днём в маленьком полутёмном кафе на Дерибасовской улице, опершись локтем на мраморный столик, Исаак Бабель, как бы ввинтившись своим острым и лукавым взглядом в Каплера, чуть оробевшего от присутствия уже тогда знаменитого собеседника, приготовился слушать, — вспоминал позже Сергей Юткевич. — Это было трогательно и забавно, а местами настолько смешно, что весь трясся, заливался беззвучным хохотом Бабель и, протирая запотевшие от смеха и слёз свои очки в позолоченной оправе, требовал продолжения рассказов Каплера».

В те годы Одесская кинофабрика была настоящей кузницей кадров. Здесь кричали «Мотор!» Пырьев и Рошаль, Довженко и Эйзенштейн.

Каплер впоследствии писал, что в те годы жил «ожиданием счастья». И всё же решил уехать и оттуда. Вернулся в Киев, чтобы снять две картины: «Право на женщину» и «Шахта 12-28». И тут молодого кинематографиста ждёт первое разочарование: обе картины запретили.

А первую ещё и объявили упаднической, поскольку в центре сюжета была женщина, чей сын тяжело заболевает и умирает, сама же она уходит от косного мужа, который мешает ей учиться в мединституте...

Ей удается выстоять. И Каплеру тоже.

Провал двух первых проектов послужил для юного режиссёра поводом взяться за дело с большим рвением. Правда, уже в новом качестве. Теперь Каплер — сценарист.

И борец за права сценаристов, которых незаслуженно забывают, когда фильм выходит на экраны. Алексей Яковлевич любил повторять: «Режиссёр не Дева Мария, святым духом, без отца-сценариста зачавшая фильм». В итоге его невзлюбили и сценаристы, и режиссёры. Режиссёры, понятное дело, не хотели делиться славой.

Сценаристам совершенно не нравился адвокат, который апеллировал с помощью таких немодных в то время эпитетов. Да и сам Каплер, прославившийся своими любовными похождениями, был плохим защитником прав советских граждан. И однажды серьезно поплатился за свою влюбчивость...

К тому моменту, когда разыгралась эта драма, Каплер, казалось бы, стал неуязвимым. Он написал огромное количество сценариев к популярным советским фильмам. И даже получил орден Ленина за образ этого самого Ленина.

Дело было так.

Советские кинематографисты получили заказ воплотить образ вождя в кино. Задача не из лёгких. До того никто из вождей революции не появлялся на экранах. Любая оплошность в создании экранных образов могла обернуться арестом и лагерем. А как избежать оплошностей, если шаблона ещё не появилось? Как определить, какими хочет видеть вождей на экране Сталин — главный цензор советского кино?

В преддверии 20-летия революции объявили конкурс на лучший сценарий к фильму под рабочим названием «Ленин в Октябре». Каплер конкурс выиграл, что неудивительно. Сценариcт угадал правильную интонацию: в его фильме Сталин — ближайший товарищ и соратник Владимира Ильича, с которым Ленин обсуждает каждый следующий шаг.

Когда картину повезли показывать Сталину, Каплер места себе не находил: кто знает, как отреагирует вождь? На дворе 37-й год. Угодить в застенки НКВД можно было и за меньшую провинность, чем «неправильный» фильм о революции и о роли в ней вождя народов. Ожидание казалось бесконечным. Но Сталину фильм понравился.

Каплер, сам того не подозревая, воплотил легенду, существовавшую в воображении самого вождя. Сценариста, режиссёра Михаила Ромма и исполнителя главной роли Бориса Щукина наградили орденами Ленина. Спустя четыре года дали ещё и Сталинскую премию.

Каплер был обласкан властями и коллегами. Позже, в 1939 году, он напишет сценарий к ещё одному фильму из «ленинианы» — «Ленин в 1918 году» — в соавторстве со своей новой женой Таисией Златогоровой. После они расстанутся, Тасю арестуют, да и сам Каплер окажется в лагере в Воркуте. Но тогда, в начале войны, его положение казалось вполне стабильным и безопасным. И хотя друзей и коллег арестовывали, лауреату Сталинской премии вроде бы ничего не угрожало. Кроме дочери самого Сталина...

Когда они познакомились, ему было около сорока лет, а ей — шестнадцать. Шёл второй год войны. Второй войны, свидетелем которой стал наш герой. Но на этот раз именитый режиссёр сам постоянно ездил на фронт — делал репортажи о белорусских партизанах, работал над документальным фильмом «Концерт фронту».

В ноябре 1943 года отмечали годовщину Октябрьской революции. Вася Сталин устроил вечеринку по случаю праздника, на которую пригласил и Каплера. Была там и сестра Васи, Светлана. На вечеринке танцевали фокстроты. 16-летняя Светлана очень стеснялась. Её собирали на этот бал не менее ответственно, чем Наташу Ростову. Сшили первое взрослое платье, к которому она приколола гранатовую брошь в память о маме, которая десятью годами раньше покончила с собой, не выдержав совместной жизни с вождем народов.

Каплер пригласил девушку на танец, сделал несколько галантных комплиментов. И ей «захотелось вдруг положить голову к нему на грудь и закрыть глаза…»

Внезапно и Каплер почувствовал, что его сердце тает. С того вечера именитый режиссёр думал только о ней — скромной тихой девушке с гранатовой брошкой. Ухаживать за дочерью Сталина было непросто. Светлана никогда не выходила на улицу без сопровождения охранников и соглядатаев — тайных и явных.

Но Каплер не отступал. Водил девушку в музеи и в кино. Он показывал ей шедевры мирового кинематографа, она воспринимала живо, искренне, умно. Он, кажется, удивлялся. И влюблялся всё больше. Свидания эти были более чем целомудренными, но Сталину о них всё равно донесли. Каплер уехал в командировку в окружённый Сталинград, писал оттуда репортажи. Сердце Светланы холодело — в текстах Каплера были прямые намёки на их роман. Пришлось расстаться. Прощались там же, где познакомились: в квартире Василия. Стояли молча, тесно прижавшись друг к другу, едва дыша. А из соседней комнаты с них не сводил глаз Светланин сопровождающий.

Накануне Алексею Яковлевичу позвонили и настойчиво порекомендовали уехать на фронт для сбора материалов к новому фильму. Каплер, правда, был настолько ослеплён любовью, что послал «доброжелателя» к такой-то матери. На следующий день его арестовали.

А Сталин примчался в комнату дочери белый от ярости. Светлана была ни жива ни мертва. Но всё-таки решилась пискнуть: «Я люблю его!» Сталин отхлестал дочь по щекам: «У него кругом бабы, дура! Не могла найти себе русского?!» Ремарка довольно странная. Сталин хоть и был, по мнению многих, антисемитом, позволил дочери впоследствии выйти замуж за еврея Григория Морозова, не высказав никакой критики...

Много лет спустя в своих мемуарах Аллилуева гораздо теплее писала о Каплере, чем о своих мужьях. Кажется, та детская влюблённость была единственным эпизодом в её жизни, когда она была по-настоящему счастлива.

За это счастье Каплер отправился в Воркуту. Его обвинили в шпионаже в пользу Англии — не зря же режиссёр так часто встречался с западными коллегами. Начальник лагеря благоволил лауреату Сталинской премии. Позволил ему покидать территорию, обнесённую колючей проволокой. Каплер устроился заведующим городской фотографией.

Возможно, Сталин понимал, что просто так сгноить талантливого режиссёра, которого полюбила его дочь, было бы ошибкой.

Ссылка оказалась болезненным, но очень важным опытом. В Воркуте Алексей Яковлевич много пишет и размышляет. Здесь он знакомится сo знаменитой актрисой Валентиной Токарской. Токарская была примой Московского мюзик-холла и Театра сатиры, замечательно пела, изумительно танцевала.

В начале войны в составе актёрской бригады Токарская отправилась выступать перед солдатами и попала в плен к немцам. Испугавшись пыток, согласилась сотрудничать с нацистами. После освобождения актриса тут же оказалась в советских застенках: подобная участь ожидала дома всех советских военнопленных. Несмотря на обрушившиеся на неё несчастья, Токарская чувствовала себя в Воркуте вполне комфортно, её жизнерадостность и очарование покорили Каплера...

Отсидев свой срок, Каплер возвратился в Москву.

Говорят, его предупреждали: в столице ни в коем случае не появляться, свиданий с юной возлюбленной не искать. Каплер и не искал. Воркута тяжёлым грузом легла на сердце Алексея Яковлевича, вытравив чувства к дочери Сталина. Едва приехав в Москву, он поспешил купить билет в Киев. Родители были ещё живы, надо было повидаться. Но едва Каплер зашел в поезд, его снова арестовали. Ослушался совета, за что и получил ещё один срок. На этот раз он попал в лагерь в поселке Инта (тоже в Коми, недалеко от Воркуты). Здесь уже не было никаких поблажек. Наравне с остальными Каплер надрывался в шахте, некоторое время работал санитаром в больничном бараке.

Наплаву ему помогала оставаться Токарская. «Родная, бесконечно дорогая моя! — писал он ей. — Тоненькая ниточка твоего звёздного света мне абсолютно необходима. Хоть она и призрачная, хоть к ней нельзя даже прикоснуться, но это мой единственный ориентир».

Каплер пробыл в заключении почти десять лет. Ближе к концу второго срока нашему герою повезло: отец её бывшей возлюбленной наконец отправился к праотцам, и Каплер попал под амнистию. И Токарская тоже. Они вернулись в Москву и тут же расписались.

Жизнь постепенно налаживается. Она снимается в лучших фильмах, он пишет сценарий к ставшему культовым «Полосатому рейсу». Жизнь, кажется, снова входит в привычную колею. Каплер обласкан публикой, его обожают, им восхищаются, ему заказывают сценарии.

И тут на горизонте снова возникает Светлана Аллилуева.

Все эти годы, дважды побывав замужем, она думала только о нём. Но Каплер не может избавиться от воспоминаний о лагерях, которые последовали за страстным романом с дочерью Сталина.

И хотя кремлевского чудовища уже нет в живых, возвращаться к отношениям с его дочерью у режиссёра нет ни малейшего желания. К тому же у него есть жена — поддерживавшая его долгие годы заключения.

Аллилуева не сдаётся. Она не верит в то, что Каплером движет что-то, кроме чувства долга. Она отправляется к Токарской, чтобы объяснить: она любит её мужа. «Пусть он делает что хочет, только чтобы я об этом не знала», — отмахнулась Токарская.

Каплер знал, что Светлана попросила Валентину о встрече и жутко волновался, злился на бывшую возлюбленную. Он сделал свой выбор: выбрал ту женщину, которая спасала его в заключении, невольной виновницей которого была Светлана.

Но этот благородный мотив недолго удерживал Каплера возле Токарской...

Настоящая слава пришла к Каплеру лишь тогда, когда режиссёру предложили вести на Центральном телевидении «Кинопанораму». Программа шла в прямом эфире. Живой, яркий, остроумный Каплер разительно отличался от других ведущих. Он категорически отказывался читать по бумажке и делать серьёзное лицо. Он размышлял, импровизировал, задавал своим гостям неудобные вопросы. Это были 60-е годы. Конечно, не 37-й, но до отмены цензуры было ещё далеко. Все остальные программы на ЦТ на его фоне выглядели серыми и унылыми а харизматичный Каплер отказывался вписываться в привычный советскому зрителю официоз. Он позволял себе не только говорить. Он позволял себе молчать в прямом эфире. Как-то раз он забыл какой-то факт, запнулся, остановился. И, безмятежно глядя в камеру, сказал: «Погодите минутку, я сейчас вспомню». Зрители замерли, а Каплер молча помешивал ложечкой чай и вспоминал. Вся страна в прямом эфире наблюдала за тем, как молчит и думает человек. Его популярность била все рекорды. «Кинопанораму» смотрели даже те, кто никогда не интересовался кино.

Ему писали, звонили, приезжали в «Останкино», чтобы его увидеть. К нему обращались с просьбами и жалобами. Зрителям казалось, что если этому человеку можно вот так разговаривать в советском эфире, значит, ему можно всё. И Алексей Яковлевич никому не отказывал, старался помочь всем.

Таким его и полюбила Юлия Друнина: обаятельного, отважного, думающего. Они познакомились, когда она поступила на Высшие курсы сценаристов при Союзе кинематографистов, где он преподавал. Она была замужем. И шесть лет сопротивлялась захлестнувшему её чувству. Старалась сохранить брак. Муж её, поэт-фронтовик Николай Старшинов, ничем не заслужил такого удара. Но Юлия всё-таки ушла, а Каплер развёлся

с Токарской...

Его новой возлюбленной было всего тридцать лет. Ему пятьдесят. Об их любви говорили по всей Москве. Казалось, что Юлия и Алексей Яковлевич буквально созданы друг для друга. Они не расставались ни на минуту. Он ходил на её выступления, она на его. В начале семидесятых над режиссёром снова нависла угроза ареста. Своим стремлением помогать всем и каждому, своим острым языком (Каплер часто писал фельетоны и репортажи на общественно-политические темы) он очень сильно раздражал власти. Да и из «Кинопанорамы» пришлось уйти: начальство потребовало, чтобы программа выходила в записи.

Спасение пришло из Америки.

У СССР внезапно стали налаживаться отношения с давним противником. В верхах появилась идея снять совместный советско-американский фильм. Выбрали сказку Мориса Метерлинка «Синяя птица», сниматься позвали Маргариту Терехову, Джейн Фонду и Элизабет Тэйлор, сценарий поручили писать американским сценаристам и… Каплеру. Заведённое на нашего героя дело пришлось закрыть...

Когда его не стало, Юлия Друнина осталась совершенно одна: 19 лет она прожила с ним как за каменной стеной. Он заботился о ней, помогал налаживать отношения с издательствами, с трепетом и восторгом читал её новые стихи.

Через 11 лет после его ухода она заперлась в гараже и завела мотор своих «Жигулей».

По завещанию Друниной, её похоронили рядом с Каплером, в Старом Крыму, где они так любили бывать.

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Среда, 09.08.2023, 14:03 | Сообщение # 519 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

| Вот вам ещё одна иллюстрация к тому, какая идиотская в России власть...

С миру по Шнитке

Крупнейший классический композитор, он легко добавлял в свои симфонии джаз и не брезговал сочинением музыки для фильмов. Вот почему сыграть произведения Альфреда Шнитке мечтали все оркестры мира, а спеть – все лучшие эстрадные певцы, включая Пугачёву.

Скромный, сдержанный и немногословный, он не стремился быть понятным всем и даже боялся быть «слишком признанным».

Так вспоминают о композиторе Альфреде Гарриевиче Шнитке его друзья и близкие. Он не устраивал шоу из своей жизни, не занимался целенаправленной популяризацией своих произведений, не пробивал для них дорогу и не проталкивал их в эфир радиостанций. Он просто писал музыку.

В этом он был не похож на многих современных композиторов.

Отличалась неординарностью и его музыка, среди которой – самые разные стили, жанры и направления. Сходство только в захватывающей эмоциональности, масштабности. Вместе же это целая философия, почитаемая многочисленными поклонниками композитора.

Родился будущий композитор осенью 1934 года в городе Энгельсе Саратовской области, в ту пору – столице Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья.

Обе родительские семьи прибыли в свое время из Германии. Отец будущего композитора Гарри Викторович Шнитке – журналист и русско-немецкий переводчик – происходил из прибалтийских евреев. Он родился во Франкфурте-на-Майне, а в 1926 году прибыл с родителями в Советский Союз. Мать Мария Иосифовна была из волжских немцев-крестьян, которые приехали в Россию ещё более 200 лет назад по приглашению Екатерины II.

Между собой в семье разговаривали как на русском, так и на немецком языках. После начала войны, когда началась депортация немцев Поволжья за Урал, отцу удалось доказать свою еврейскую, а не немецкую национальность...

«Я начал чувствовать себя евреем с начала войны, – вспоминал Шнитке. – Вернее, как только началась война, я себя сразу почувствовал одновременно и евреем, и немцем. Антисемитизм возродился у нас с началом войны. Я не помню, чтобы меня раньше обзывали евреем на улице. Впервые это случилось осенью 1941 года. Странная, иррациональная вещь! Война определила ощущение двойной неугодности: я был неугоден как еврей, и я же был неугоден как немец. Причём я не ощутил больших неудобств от того, что я имел немецкую фамилию, чем от того, что был евреем...

Когда война закончилась, я, в общем-то, немцем вроде бы перестал быть, но евреем продолжал оставаться. Когда получал паспорт в 1950 году, назвался евреем. “Отмыться” от своего еврейства я считал позором. И с тех пор я числюсь евреем – по отцу».

Отца призвали на фронт лишь в 43-м, хотя рвался он туда добровольцем с первых дней войны – «видимо, не доверяли немецкому еврею», комментировал Шнитке. Зато после окончания войны отец был командирован корреспондентом и переводчиком газеты Österreichische Zeitung в Вену, куда в 1946-м переехала и вся семья. Там же для 12-летнего Альфреда Шнитке началось и музыкальное образование – он начал брать уроки у соседки.

Дома инструмента не было, так что репетировать он ходил в офицерский клуб, где среди сигарного дыма, карточных игр и крепких словец, словно отрешаясь от внешнего мира, играл на инструменте, стоящем посреди комнаты досуга.

Через два года семья возвратилась в СССР, поселившись в подмосковной Валентиновке. Родители устроились на работу в редакцию немецкоязычной газеты, Альфред же поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции, на хоровое отделение.

В 1958 году Альфред окончил Московскую консерваторию имени Петра Чайковского, а ещё два года спустя – аспирантуру при ней, после чего остался работать в консерватории вплоть до 1972 года.

В этот период он создал свою первую симфонию и несколько концертов, а также начал сочинять музыку к фильмам, которых в итоге в копилке композитора будет более 60.

При этом, как позже признавался Шнитке, свою киномузыку он долгое время не воспринимал серьёзно, разделяя музыку «коммерческую» и академическую. Но вскоре все границы между ними были стёрты: «Сначала я считал так: то, что я делаю в кино, не имеет ко мне никакого отношения, а я – здесь, чистенький, весь в своих авангардных сочинениях. Но потом я понял, что этот номер не пройдёт: я должен отвечать за всё, что написал».

В Союзе композиторская судьба Альфреда Гарриевича Шнитке складывалась непросто.

Причина была всё в той же неординарности, довольно часто производившей эффект разорвавшейся бомбы на музыкальный истеблишмент страны. Далеко не каждый дирижёр брался за исполнение его произведений. В связи с этим особая роль в судьбе Шнитке принадлежит Геннадию Рождественскому. Он первым, не обращая внимания на запреты, начал исполнять музыку композитора ещё в 60-е годы, в том числе и за рубежом.

Вот, к примеру, воспоминания Рождественского об одном из центральных произведений Шнитке, Первой симфонии. Как вы, наверное, помните, в этом сочинении, которое изначально называлось «(Анти)симфония», была представлена музыка как классическая, так и авангардная, там были вальсы, польки, марши, древние хоралы и джаз.

Это всё ещё и сопровождалось «инструментальным театром» – музыканты двигались по сцене, согласно поставленной композитором драматургии.

Так вот, именитый дирижёр говорил: «Я сыграл её в городе Горьком, поскольку руководители филармоний Москвы и Ленинграда тогда отказались это сделать. Под самыми разными предлогами – ремонт, фестиваль музыки детей из Удмуртии и так далее.

Вот поехали мы в Горький, где с местным оркестром сыграли эту симфонию. Там был ажиотаж совершенно невероятный, излишний ажиотаж, всякий запрет всегда приводит к ажиотажу ненужному. Туда люди приезжали из Москвы на автомобилях и на репетиции, и на сами концерты. Это всё происходило в нижегородском Кремле, территория которого на время репетиций была оцеплена местной милицией, что только привлекало толпу – не важно, что там такое происходит, но нужно идти, раз не пускают никого...

А когда состоялось исполнение, появились две рецензии. Одна – панегирическая, вторая – ругательная. Одна – что перед нами гений, другая – что его посадить бы не мешало. Это дело дошло до Москвы, и секретаря по идеологии Горьковского обкома партии попросили больше на работу не приходить, вот этим всё и закончилось»...

Это было в 1974-м, и дальше пример «секретаря по идеологии Горьковского обкома партии» заставлял многих отказываться от исполнения произведений Шнитке вплоть до начала Перестройки.

Так, кантата «История доктора Иоганна Фауста», написанная Шнитке в 1983-м, была запрещена к исполнению после первой же репетиции с Аллой Пугачёвой.

Её премьера состоялась в Вене и только после многих ходатайств – в Москве.

К слову, в 1994-м Шнитке закончил и одноимённую оперу «История доктора Иоганна Фауста», но написал он её уже в Германии, куда переехал с семьёй в 1990-м...

К моменту переезда Шнитке давно обожали в Европе.

В мае 1981 года он был избран членом Западноберлинской академии искусств, в июле 86-го – членом-корреспондентом Баварской академии изящных искусств, в мае 87-го – иностранным членом сначала Шведской королевской, а затем Гамбургской академий. В Стокгольме, Лондоне, Турине и Зальцбурге проходили целые фестивали, посвящённые его музыке.

Признание, конечно, пришло к нему и на родине, но позже.

Так, первый крупный фестиваль музыки Альфреда Шнитке в Москве прошёл лишь осенью 1994 года. Это был год его 60-летия, и фестивали, приуроченные к этой дате, проходили по всему миру.

Шнитке же встречал свой юбилей в госпитале, с того времени ставшем для него вторым домом.

У него произошел уже третий по счёту инсульт, самый тяжёлый по своим последствиям. Но даже потеряв речь, он всё равно продолжал сочинять. Ему очень хотелось закончить всё, что наметил сделать. За последующие четыре года он написал много сочинений, но последнее из них – Девятую симфонию – композитор всё-таки не успел закончить. Состояние Шнитке резко ухудшилось, и сочинял окончание симфонии уже Геннадий Рождественский, под руководством которого и состоялось первое её исполнение в Москве.

Это произошло 19 июня 1998 года, а 3 августа того же года Альфред Шнитке скончался.

p.s Гениальный композитор и прекрасный человек  Альфред Шнитке. Альфред Шнитке.

|

| |

|

|

| Щелкопёр | Дата: Вторник, 29.08.2023, 09:59 | Сообщение # 520 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 339

Статус: Offline

| ПРОСТО НАЙДИ ДРУГОЙ ПУТЬ

В детстве Сами Мольхо говорил на иврите с отцом, на ладино – с матерью, на идише – с бабушкой.

Сейчас он в основном говорит по-немецки и уже 40 лет преподает ещё один язык – язык тела.

Некогда знаменитый мим, уступавший в популярности разве что великому Марселю Марсо, ушёл со сцены на пике карьеры. Но сегодня Сами Мольхо – признанный мировой эксперт по невербальной коммуникации. Он написал более десятка бестселлеров и успешно учит политиков, врачей, бизнесменов располагать людей к себе без единого слова.

По положению рук, осанке, жестам он может определить, говорит ли политик правду, открыт ли он, расположен ли он слушать или, напротив, готов требовать.

Сам Мольхо владеет языком тела в совершенстве. Он начал его изучать в десять лет, когда решил посвятить себя пантомиме...

В детстве мальчик мечтал стать театральным актёром, но путь к большой сцене преграждало серьёзное препятствие – дислексия. Ему с трудом давалось чтение, он плохо запоминал тексты: «Когда требовалось объяснить, что поэт хотел сказать в своём стихотворении, я с легкостью отвечал на вопрос. Но когда меня просили прочитать с листа, я начинал импровизировать».

Детство Сами, который родился в 1936 году в Тель-Авиве, прошло в Керем а-Тейманим, знаменитом квартале «Йеменский виноградник», который появился ещё до того, как был основан сам Тель-Авив, что наложило отпечаток на уклад местной жизни.

«Мне незачем было ходить в синагогу в шаббат, – шутит Сами. – В двух шагах от нашего дома было целых три синагоги, и в субботу я слышал пение, даже не вставая с постели».

Сами не очень любил строгих наставников в хедере – общение с ними выльется в отторжение всего ортодоксального. Зато ему нравились истории из Танаха, и он обожал отвечать на вопросы по их содержанию. «Это было очень весело, – вспоминает Мольхо. – Что-то вроде кроссворда».

Вскоре Сами решил, что хочет рассказывать собственные истории.

А если из-за дислексии не получится стать актёром и рассказывать их словами, значит, нужно делать это без слов! «В Талмуде сказано, что все лишние разговоры плохи, а всякое молчание хорошо. Мудрый человек знает, когда молчать, а когда говорить», – объяснял позднее свой выбор Сами.

Так с десяти лет Сами начал учиться танцам – классическим и современным, восточным и европейским. В 16 лет он уже танцевал в кордебалете на театральных сценах Иерусалима, а четыре года спустя стал солистом театра современного танца в Тель-Авиве.

Правда, карьеру пришлось прервать, когда Сами призвали в армию. Мольхо попал в небольшое подразделение, которое подчинялось разведке и работало с почтовыми голубями. В регионы, где радиосвязь была запрещена из-за риска перехвата, отправляли птиц. «Я знал каждого голубя, – вспоминает Сами, – знал, кто какие зёрна любит»...