| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

линия жизни...

| |

| papyura | Дата: Среда, 07.02.2024, 10:43 | Сообщение # 541 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| эту замечательную статью известного политика и настоящего еврейского лидера Израиля прислал нам бельчанин Леонид Шварцман

*******

Моше Фейглин

Вперёд - к победе!

Мы все забалтываем до смерти. Болтаем в телестудиях и на брифингах: "Когда они поднимутся на поверхность и увидят разрушения, они поймут, что проиграли".

Что за чушь?! Думаете, кого-то в ХАМАСе интересуют разрушения или погибшие?

Для ХАМАСа имеет значение только, каков был его статус до этой войны, и каков его статус в арабском мире и вне его сегодня.

Кто просит прекращения огня, и кто диктует условия - вот что имеет значение.

Давайте постараемся понять одну вещь: в войне, развивающейся без ясной, определённой, решительной и однозначной цели, в конце всегда проигрывают. Если нет ясной цели, то вообще не стоит начинать войну. У нас нет стратегического видения, за что мы здесь вообще воюем, поэтому нам не удается сформулировать и ясную цель.

Более того, мы ведем аморальную войну, подвергая угрозе наших героев-сыновей.

Начнём объяснения с конца - в Газе нет невиновных, кроме солдат ЦАХАЛа!

Мы проводим не полицейскую операцию по отлову криминальных семей. Мы ведём национальную войну за существование Государства Израиль.

Наши враги поклоняются рабству и смерти. Мы высоко ценим свободу и жизнь.

Они хищники пустыни, пришедшие вслед за сионизмом на нашу землю. И мы по глупости отдали им куски Родины, вооружили их самым передовым оружием и превратили их в суверенное образование, избравшее подавляющим большинством ХАМАС на демократических выборах.

Поэтому после того, как население получило достаточное время для эвакуации, абсолютно аморально любое промедление в расширении операции. Аморален любой шаг, подвергающий опасности наших солдат в этой справедливой войне сил света против сил тьмы.

Прекратите поклоняться европейской морали, стоящей по шею в еврейской крови.

"Горе злодею и горе его соседу", - говорит наша традиция.

А теперь вернёмся к началу - за что и против кого мы здесь воюем?

Вначале целью было - прекратить ракетные обстрелы. Сегодня я слышу, что цель - это уничтожение большинства известных нам туннелей.

Сама по себе ракета - это не враг. И что-то я не припомню, чтобы на меня когда-нибудь нападал туннель.

Наш враг - арабский радикальный ислам, желающий нас уничтожить.

Назовите его ХАМАС, назовите его ООП, назовите его ИГИЛ (ИГИЛ - террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" - прим. перев), назовите его Иран, назовите его "Мусульманские братья", назовите его Исламское движение "северное крыло", назовите его Ахмад Тиби - всё это разные щупальца одного и того же спрута, той же арабской мусульманской радикальной идеологии, которую Тиби определил лучше всех: "У нас нет прав в Земле Израиля - у нас есть право на Землю Израиля".

И те, кто этого до сих пор не понимает, кто не понимает, где враг, впустую тратит время.

Уйдя из сектора Газы, мы превратили сектор в южное щупальце арабского мусульманского спрута, желающего нашего полного уничтожения. Атакующее щупальце на пороге Ашкелона и Тель-Авива. Если мы не достигнем окончательной победы в битве в секторе Газа, это приведёт нас к гораздо более тяжёлой войне против всех остальных спрутов и их щупалец.

Сейчас мы не понимаем, как же мы прежде знали о туннелях и не уничтожили их.

У Хизбаллы есть на нашей северной границе 100 тысяч ракет, нацеленных на нас...

За эти ракеты нам надо благодарить радиостанцию "Решет бет" и работавшую там Шели Яхимович, которая щедро предоставляла микрофон общественного вещания "Четырем матерям", добившимся нашего отступления из Ливана. (Вспомним о профессорах, рассказывающих нам, как важно общественное вещание для безопасности государства.)

Когда ракеты из Ливана полетят на нас, мы снова спросим: ведь мы знали о них, почему же мы ничего не предприняли?

Щупальце спрута в Газе - это проверка, за ней следят во все глаза остальные спруты.

Мы должны дать ясно понять северному спруту, спруту в Иудее и Самарии и израильским арабам, поднимающим сейчас голову, а также ИГИЛу и, конечно, Ирану - всем, что нападение на нас приводит к потере той территории, с которой проводилась агрессия, а так же к полному уничтожению местного руководства.

Если мы этого не сделаем, то тогда ждите града ракет с севера, атомного оружия в руках Ирана, ИГИЛа, завладевающего сирийским арсеналом ракет, и ужасной войны в гораздо более тяжёлых условиях.

Поэтому у нас нет выбора, и целью должен быть захват Газы и полное уничтожение ХАМАСа, а не нынешняя ползучая операция, скованная ложной христианской моралью.

Нам требуется чёткое определение целей и быстрый эффективный захват, который уменьшит число жертв как с нашей стороны, так и с их стороны.

Необходимо не путаться в переулках и туннелях, а быстро рассечь сектор на части вдоль и поперек, овладеть важными районами, немедленно уничтожить все штабы и перекрыть все возможности ХАМАСа в сфере связи и управления. При господстве на местности мы отведем угрозу населению со стороны ХАМАСа, сможем дать возможность жителям эвакуироваться и сотрём любой район, где есть подозрение на наличие туннелей.

Вся эта история уже могла бы быть позади и с меньшим числом пострадавших.

И это произойдёт в любом случае. Но если мы не сделаем это по нашей инициативе, спланировав и установив заранее свои цели, то, несомненно, всё равно окажемся в том же месте, потому что они затянут нас туда, но тогда инициатива будет за ними, а мы будем лишь реагировать. И в этом случае это будет стоить, не дай Бог, во много раз дороже как нам, так и им.

И последнее.

Пару слов о международной критике и лицемерии.

Критика будет в любом случае, так давайте хотя бы сохраним жизни наших солдат и людские жизни вообще.

Действительность вновь и вновь нам доказывает, что наши колебания, моральная и оперативная путаница не только не предотвращают международной критики и нападок, а лишь поощряют их. Оперативная решимость даёт нам моральную защиту, исходящую из глубокого понимания того, что это - наша земля, и в этой истории наше дело правое.

Именно это даст отпор международной критике.

Вперёд - к победе!

Перевод Наталии Буряковской

|

| |

|

|

| Щелкопёр | Дата: Суббота, 17.02.2024, 09:48 | Сообщение # 542 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 339

Статус: Offline

| О психологическом феномене - эффекте Даннинга-Крюгера

"Только недалёкие люди думают, что они всё знают, выдают своё мнение за объективный факт, отказываются слушать советы других и не могут принять критику, считая ее сговором недоброжелателей. Когда же приходит время продемонстрировать свой талант и мастерство в реальных делах, такие люди уходят в сторону, прикрываясь демагогией и отговорками. И это относится не только к политическим деятелям.”

Психологический феномен, называемый эффектом Даннинга-Крюгера, говорит, что «чем менее талантлив человек, тем более талантливым он себя считает».

Как заявил философ Бертран Рассел: «Одна из самых болезненных вещей нашего времени — те, кто чувствует себя уверенными, являются дураками, а те, у кого есть капля воображения и понимания, полны сомнений и нерешительности».

Когда нас учит жизни кто-то,

Я весь немею;

Житейский опыт идиота

Я сам имею.

И. Губерман

https://www.vassarbushmills.com/?p=66898

Появился полный перевод этой замечательной статьи и если ещё сохранилось понятие публицистика, то вот она в чистом виде:

Это реально так просто. Все умны, кроме Дональда Дж. Трампа. И поэтому они все миллиардеры и у них есть избранный президент.

Только Трамп не знает, как говорить с Владимиром Путиным. Андерсон Купер знает, как бросить вызов Путину. Вся толпа на канале MSNBC знает. Все журналисты знают. Только Трамп не в состоянии вести переговоры с русским тираном.

Помните эти четыре года когда Андерсон Купер был президентом США? И до этого, когда весь персонал Washington Post был коллективным президентом? Не помните? И я не помню.

Ущербная Пресса никогда не имела дела с жизнью и смертью, ни с жизнью и смертью корпораций, ни с жизнью и смертью людей.

Они думают, что они знают, что делать, но они не знают как. Они учились в колледже. Там их друзья говорили им, какие они крутые и умные, они получали хорошие оценки, получали степень в журналистских науках и нанимались на работу аналитиками.

Теперь они эксперты, в возрасте 30 лет готовые сразиться и с Путиным и с аятоллами. Так не становятся экспертами в опасных сделках. Альтернатива этому, возможно, участие в паре уличных драк. Иногда вы набьёте морду, иногда вам набьют...

Потом, когда вы вырастаете, вы сталкиваетесь сo взрослыми и вы узнаёте, что люди могут быть реально подонками – вежливо улыбаясь и мягко разговаривая.

Вас несколько раз обдурят, несколько раз вас разыграют. Но вы учитесь. Может быть вы станете адвокатом, судящимся в многомиллионной сделке.

Говорите что, хотите об адвокатах, но эти годы – не годы в правоведческой школе, не годы написания юридических меморандумов, но годы конфронтации с адвокатами оппонента могут вас многому научить.

Они могут вас научить переходу от сладких, мягких, деликатных разговоров к жёстким переговорам. На каком-то этапе, когда вам много раз разобьют нос вы придумаете собственное “Искусство Сделки”.

Те, кто голосовал за Трампа получили его не только потому, что он - это мы, но и потому что мы – это он. Мы не пожизненные нытики-сноуфлейки, декадентские профессора, за всю жизнь не заключившие ни одной сделки, от которой зависит жизнь или смерть. Мы живём в реальном мире и мы знаем как он работает.

Он не базируется на теориях социальных наук или на “концептуальных моделях переговоров”. В этом мире полно людей которых мы встречаем каждый день и которых мы всегда будем ненавидеть.

Коллега по работе, саботирующий тебя, лоботряс, которого ты пережил, подлые типы, которыми наполнен этот мир – мы учились на опыте разборок с ними.

Нас не смягчит Джон Керри, подпевающий Джеймсу Тейлору в хорале “”У тебя есть друг”.

Из-за Бушей мы влезали в одну трясину за другой. Первый убил экономическое чудо, созданное Рейганом, второй поставил крест на Ближнем Востоке, где Иран и Ирак так замечательно убивали друг друга на протяжении многих лет и из-за него мы оказались в самом центре этого дерьма.

Клинтон был слишком занят Моникой Левински для того, чтобы избавить нас от Усамы бин Ладена, когда тот попал в прицел.

Хиллари подарила нам Бенгази и многое другое. Обама с Керри дали нам Иранскую сделку, взбесившийся ISIS и отступление Америки по всем фронтам. Они честно заработали ежедневные восхваления прессы, атакующей Трампа каждую минуту каждого дня.

Позвольте же объяснить несколько вещей:

Переговоры с НАТО...

НАТО – наш друг. Они обдирают Америку. Они обдирали нас всегда. Мы сохранили их задницы – когда ещё не было никакого НАТО – во время первой мировой войны. Они всё испохабили и 116 456 американцев погибли, спасая их задницы.

Потом они снова всё испохабили – следующие два десятилетия жители Западной Европы были настолько увлечены своим декадентством и совершенствованием своих манер, лизанием задниц диктаторам, строительством социального государства и пенсионных схем, что у них не осталось времени и сил на то, чтобы разобраться с Гитлером. Peace in our time. И они снова все испохабили и мы снова должны были спасать их задницы.

И ещё 405 399 американцев погибли ради них во время второй мировой войны. И мы должны держать наших ребят в Германии и по всему этому залитому кровью континенту. И после этого мы им всё заново отстроили!

Хей, мы любим этих пацанов. Мы любим НАТО.

И они по-прежнему нас обдирают. Мы платим 4% нашего гигантского ВНП для того, чтобы их защищать и они не готовы платить 2% своего ВНП ради своей собственной защиты.

Существует ли другая более скаредная и сквалыжная культура, чем у тех прекрасных образований, из которых состоит НАТО?

Эти подлые хлыщи не готовы платить за собственный проезд.

Эти дешёвки предполагают, что Америка должна посылать своих ребят умирать за них сначала на одну мировую войну, потом на вторую – и затем ещё платить за их защиту, спустя столетие!

И после этого у них ещё есть дерзость обдуривать нас в торговле.

Задолго до всякого Трампа они обложили множество наших товаров тарифами и если бы средний американец осознал, как нас обдирают – десятилетие за десятилетием, никто в этой стране не купил бы ничего европейского никогда в жизни.

Каждый американский президент жаловался на это плутовство и на этот дисбаланс, на НАТО и на тарифы. Разные Буши жаловались на это и даже Обама. Но они всегда это делали так нежно, так дипломатично. Они произносили свою проповедь, словно пастор, сетующий на грехи перед конгрегацией в воскресенье, европейцы кивали головами – не потому что соглашались, а потому что засыпали и затем они продолжали свою прежнюю жизнь и свои прежние грехи...

И ещё четыре года объегоривания и облапошивания Америки, и ещё четыре – зато Обама получил нобелевскую премию, зато Керри мог кататься по Парижу на велосипеде.

Итак, Трамп сделал то, что должен был сделать любой эффективный переговорщик, он заметил, как к НАТО относились прежде и почему это привело к провалам.

Он корректно определил, что единственный способ заставить этих подлых хлыщей платить, сказать им в лицо, на камеры: “Вы – дешёвки, скряги и живодёры, самые отвратительные из тех, которых когда-либо видел белый свет. При мне это остановится. Всё что вы получаете с моего конца, вы брюзжащие скаредные буквоеды, будете оплачивать по полной цене. Я не собираюсь быть дипломатом. Бизнес так бизнес – или вы начинаете платить, или вас ждут неприятные сюрпризы”.

И началось: “Трамп спятил! Трамп слетел с катушек! Он готов вывести войска из Европы!”

Хмм, неплохо, почему бы нет? И это то, что Трамп бросил им прямо в их обожравшиеся морды. И он сумел убедить их – благодаря американской Ущербной Прессе, которая и создала “секрет Трампа” в том, что он достаточно сумасшедший и может начать торговую войну и вывести войска из Европы. Они знали, что Клинтон, два Буша и нобелевский лауреат никогда бы на это не пошли.

Но Трамп… а вдруг он может? И если они думают, что новые назначения типа Марка Помпео или Джона Болтона сделают Трампа менее радикальным….

И вот CNN и Washington Post и Ущербная Пресса атакуют Трампа: он разрушает альянс! Он атакует наших друзей!

Вздор! В эхокамерах левых никогда не проклинали Обаму за атаки против наших настоящих друзей – Израиля, Британии и многих других, одновременно заигрывая с Уго Чавесом, кланяясь диктаторам и исполняя танго с Раулем Кастро. Трамп – прямая противоположность этому. Он знает, кто настоящие друзья и он хочет укрепления дружбы.

Это ничем не отличается от того, чтобы сказать своему 35-летнему дитяти: “Я тебя содержал тридцать пять лет. Я протащил тебя через колледж, набрав долгов на сотни тысяч. Ты закончил колледж 15 лет назад. 15 лет я ласково просил тебя начать искать работу и зарабатывать. Вместо этого ты сидел дома и играл в видеоигры, говорил с друзьями по смартфону, за который я плачу. И делал вид, что пишешь гениальную новеллу. Теперь смотри – я тебя конечно очень люблю, но если ты не начинаешь работать и платить свою долю расходов в семье – через шесть месяцев мы выкинем тебя из дома”. Этот дитятя – НАТО. Папик – Трамп. И все мы подписаны на эти кредиты.

Переговоры с Путиным...

Путин – большой негодяй. Реальный негодяй. Он лучше, чем Ленин. Он лучше, чем Сталин, Хрущёв, Косыгин, Брежнев, Пол Пот и Мао. Но он настоящий негодяй.

Вот в чём дело: Путин – диктатор. Он не отвечает ни перед кем. Он делает то, что сочтёт необходимым. Если у него появится оппонент, этот парень – мертвец.

Может быть этого оппонента ткнут отравленным зонтиком. Может быть пристрелят на улице. Может быть его заморят до смерти, заставив смотреть интервью с Сюзанной Райс, в котором она рассказывает о том, что Бенгази случилось из-за того, что девять подонков в Беркли посмотрели видео в YouTube. Так или иначе, этот оппонент умрет...

Трамп это понимает. И вот что это означает:

Если вы оскорбите Путина на публике, говоря прессе прямо до или после встречи с ним о том, что он – Крымский Мясник, о том, что он вмешался в наши выборы и вообще он ублюдок – вы ничего и никогда от него не получите.

Путин решит: “Да пошёл ты к дьяволу, ты и твои отношения”. Путин сочтётся и насладится интенсивной личной местью – даже если это нанесёт прямой ущерб России – и даже если это плохо для него самого.

Потому что его ничто не ограничивает.

Но если вы публично расскажите о том, какой клёвый чувак этот Путин (точно так же, как Ким Чен Ын), и о том, что Путин всячески отрицает своё вмешательство в выборы, нет, что вы, сладчайший Путин не мог на это пойти – то потом вы можете развить создавшийся импульс за закрытыми дверями.

Вы можете там ему жёстко напомнить – а вот этот трэш следует прекратить.

Что если он он будет мешать нам в Сирии, мы сделаем X. Что если он будет мешать с иранскими санкциями – мы сделаем Y. Мы будем добывать столько сланцевой нефти, что затоварим рынок – если не завтра, то через год. И мы пошлём больше летальных вооружений в Украину.

Мы можем восстановить обещанный нами и отменённый Обамой щит для Восточной Европы. И даже несмотря на то, что мы не можем вмешаться в российские выборы (из-за очевидного отсутствия таковых), у них всё ещё есть компьютеры и мы можем такое натворить с их технологиями, что им не снилось в самых страшных снах. И в этих условиях Трамп может выбить из Путина уступки – потому что никто не поверит, что Путин пошёл на уступки перед Трампом. Все верят в то, что Путин получает всё, что захочет и что Трамп – ничего не понимающий дурачок. И поэтому Путин может пойти на уступки – и сохранить лицо.

Поэтому Трамп и говорит с ним именно так. И это – единственный путь добиться чего бы то ни было, когда вы ведёте переговоры с тираном, над которым нет системы сдержек и противовесов.

Если вы публично унизили тирана, он никогда уже не пойдёт на уступки, он не хочет показать, что испугался и пошёл на попятную.

Между тем, Трамп выслал 60 русских из Америки, развернул политику Обамы на 180 градусов и поставляет летальное оружие Украине, и жёстко давит на Германию из-за трубопроводного проекта с Россией.

Итог

В конце концов Трампу уже больше семидесяти. Он наделал много ошибок в своей жизни. Он продолжает их делать. Но он также кое-чему научился. Он несколько раз обанкротился, но понял, как стать миллиардером. Он не повторит тех же ошибок дважды. Нет никаких сомнений в том, что в прошлом его дурили и обманывали. И он учился.

Он жёсткий и умный переговорщик Он изучает оппонента и думает, как подойти к каждой новой задаче. Он знает, что один не похож на другого.

Не имеет никакого значения то, что он публично заявляет об оппоненте. То что имеет значение – каковы будут результаты через несколько месяцев.

За первые восемнадцать месяцев в Вашингтоне, этот человек развернул американскую экономику, принёс нам практически полную занятость, сократил очереди за велфером и продуктовыми марками, выжег ISIS из Ракки, перевёл американское посольство в Иерусалим, успешно инициировал массивную дерегуляцию экономики, начал разведку нефти в Арктике, перестраивает нашу армию, вышел из бесполезного парижского соглашения по климату, отказался от катастрофической иранской сделки, вышел из фальшивого Совета По Правам Человека ООН...

Он убедил и Канаду и Мексику в том, что выйдет из NAFTA, если те не начнут платить и он сумел убедить европейцев в том, что выйдет из НАТО, если эти дешёвки и паразиты не начнут платить. Он срезал налоги на доход, расширил юридическую защиту для студентов, ложно обвинённых в преступлениях, предпринял реальные шаги для защиты религиозных свобод, обещанных Первой Поправкой, смело начал разгребать юридическую иммиграционную кашу, заваренную Рейганом-Клинтоном-Бушами-Обамой и назначил ряд блестящих консервативных судей в окружные и апелляционные суды, а также в Верховный Суд.

А чего за то же время добился Андерсон Купер (ведущий CNN)? Чего добился Джим Акоста, восседающий в редакционных советах New York Times and Washington Post?

Да у них не было куража даже на то, чтобы бросить вызов коллегам и знаменитостям, в орбитах которых они вращаются, и уличённых в сексуальных атаках.

У них нет никаких достижений, которые они могли бы сравнить с Трампом. Только их декадентские мнения, повторяющие друг друга, повторяющие, повторяющие, повторяющие.

Они дали нам восемь лет нобелевского лауреата, ведущего переговоры с ISIS, успокаивающего подъём уровня мирового океана и лечащего планету.

Мы выберем Трампа, ведущего переговоры с Путиным – при любом раскладе.

Everyone Is Smart Except Trump

Rabin Dov Fisher

Сообщение отредактировал Щелкопёр - Суббота, 17.02.2024, 10:01 |

| |

|

|

| Бродяжка | Дата: Суббота, 02.03.2024, 14:03 | Сообщение # 543 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 750

Статус: Offline

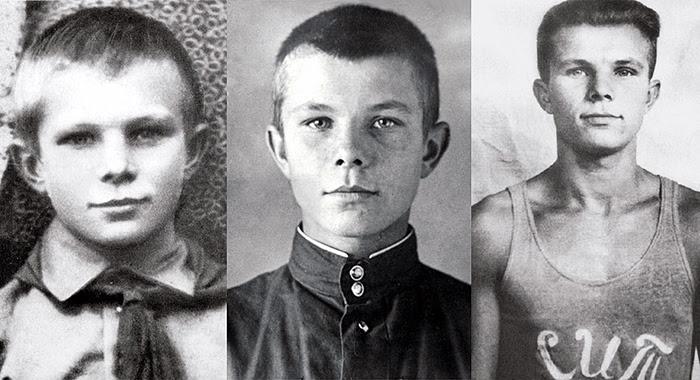

| ...через неделю ЮРИЮ ГАГАРИНУ исполнилось бы 90 лет

воспоминания посвящены этой дате...

День авиации и космонавтики — международный праздник, который отмечают 12 апреля. Это особенный день в истории человечества — день, когда впервые космос покорился человеку.

Настоящий триумф науки и всех тех, кто сопричастен космической отрасли!

Первооткрывателем ( как нам говорили!), проложившим путь к звёздам, стал советский лётчик — Юрий Гагарин.

Его имя знает даже сейчас каждый школьник, но есть много любопытных фактов в его биографии, которые никогда не были достоянием общественности...

Всё, что лежит на поверхности: добродушное открытое лицо и его искренняя улыбка. Таким Гагарина до сих пор помнит мир. Автор культовой фразы «Поехали!» не просто жил небом, он болел им.

Юрий Гагарин в детстве и юности

Родился будущий космонавт 9 марта 1934 года в обычной советской семье сельских тружеников, в Смоленской области. Маленький городок Гжатск сейчас носит его имя. После того, как Юрий окончил школу в своём родном городе, он поступает в ремесленное училище, на специальность формовщик–литейщик. По окончании этого учебного заведения, он решает поступать на учёбу в индустриальный техникум. В эти годы Гагарин страстно увлёкся авиацией и стал посещать Саратовский аэроклуб.

Летом 1955 года Гагарин заканчивает техникум с отличием, а через месяц ему посчастливилось осуществить свою давнюю мечту - совершить свой первый самостоятельный полёт на самолёте ЯК-18.

В том же году Юрия призвали на службу в Советской армии. Служить он стал в городе Оренбург. Там он поступил в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище...

В это же время Юрий познакомился со своей будущей женой и любовью всей жизни. Темноволосая и кареглазая, хрупкая и невысокая, с россыпью милых маленьких веснушек на лице, Валентина сразу покорила сердце бравого курсанта. Спустя почти четыре года долгих ухаживаний, через несколько дней после того, как окончилась учёба Гагарина в лётном училище они поженились.

Первая дочка Гагариных, Елена, родилась в Заполярном, Мурманской области, куда отправлен был служить Юрий...

В этом же году Гагарин узнал о наборе лётчиков в космонавты и решился попробовать. Конкурс был сумасшедший — около трёх тысяч человек на место, но его это ничуть не испугало и не остановило.

После очень тяжёлых и многочисленных испытаний, Гагарина приняли в ряды космонавтов. Он перевозит свою семью в Звёздный Городок, что недалеко от Москвы и начинает новую жизнь, которая теперь состоит из бесконечных тренировок для полётов. Валентина стала работать тут же — в Центре управления полётами, лаборантом-биохимиком. За месяц до судьбоносного полёта в космос, Валя подарила мужу ещё одну дочурку — Галину...

12 апреля 1961 года стал поворотным не только для мировой истории, но и для истории семейства Гагариных. Ведь первый космонавт должен был стать лицом Советского Союза, способным представить страну на международной арене достойно. Это прекрасно осознавали, как С. П. Королёв, руководитель космического проекта, так и руководители Оборонного отдела ЦК, и все, курировавшие космические разработки.

Весь мир помнит его добродушное улыбчивое лицо

От спокойного и размеренного семейного быта не осталось и следа. Теперь их жизнь проходила в бесконечных вспышках фотокамер, интервью, походах на телевидение для участия в различных передачах, поездках за рубеж и встречах с первыми лицами иностранных государств.

Юрия узнавали везде, куда бы он не пошёл и просто не давали прохода.

Юрий и Валентина прошли тяжкое испытание славой...

Сам Гагарин очень страдал от того, что ему приходится разрываться между долгом и своими любимыми. Но и Юрий, и Валентина с честью прошли это испытание славой и не потеряли то, самое ценное, что у них было — любовь к друг другу и своим детям. Слава и всемирное признание не испортили характер супругов. Они выстояли.

За первый в мире полёт в космос, Юрий Гагарин, был удостоен звания Герой Советского Союза и награждён орденом Ленина.

Работа, к сожалению, оставляла для семьи очень мало времени.

С нетерпением ждал Юрий, когда наконец сможет окунуться в любимую работу снова.

И вот, в 1961 году, он поступает в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. Гагарин был занят тем, что больше всего любил и отдавал делу всего себя.

Два года спустя его назначили замначальника Центра подготовки космонавтов. Тогда же он снова начал подготовку к космическим полётам. Это должен был быть полет на Луну.

Полёт корабля «Союз-1», в рамках советской «лунной программы», закончился неудачей и гибелью космонавта Владимира Комарова.

Во время своей речи на траурном митинге, Гагарин дал обещание, что они «научат «Союзы» летать». Так и случилось, только к тому времени самого Юрия уже не стало...

После защиты диплома, Гагарин добился разрешения совершить самостоятельный тренировочный полёт — он продолжал готовиться к новым космическим свершениям.

Первый и последний такой полёт он совершил 27 марта 1968 года. Всё закончилось в один момент — Юрий Гагарин погиб. Точные причины и обстоятельства этой трагедии, по сей день так и остались до конца невыясненными, известно только то, что небо забрало своё и первый космонавт нашей планеты — Юрий Алексеевич Гагарин погиб

Этот день власти объявили траурным...

Наверное, неким шестым чувством Юрий ощущал нависшую над ним угрозу. Перед полётом он написал письмо. Оно стало прощальным...

Валентина только после гибели мужа прочла его.

«Если со мной что-нибудь случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не застрахован от того, что его завтра вдруг не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Воспитай их, пожалуйста так, чтобы они выросли не маменькими дочками и белоручками, а настоящими людьми, которым не были бы страшны никакие жизненные трудности и ухабы жизни. Ну, а свою личную жизнь, Валюша, устраивай, как тебе совесть подскажет, как сочтёшь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и делать это просто не имею права».

Валентина Ивановна Гагарина исполнила всё то, о чём просил её Юрий: дочерей она воспитала такими, как тот и мечтал — людьми достойными и всеми уважаемыми. Старшая дочь стала искусствоведом. В начале 2000 годов её назначили генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

Елена Гагарина

Младшая окончила экономический университет имени Плеханова, где по сей день трудится на должности заведующей кафедры.

Сейчас у них обеих уже взрослые дети.

Валентина Гагарина с Алексеем Леоновым на свой 84 день рождения

Сама Валентина своё личное счастье устраивать не стала. Она любила один раз и до самой смерти сохранила своему единственному любимому верность.

Галина Гагарина с сыном Юрием.

Сегодня, в 21 веке, космическая наука демонстрирует величайшие достижения: вокруг нашей планеты вращаются тысячи, даже десятки тысяч, спутников, человек был на Луне, Марс и Венера исследовались автоматическими зондами...

Но навсегда день 12 апреля останется в истории, как первый полёт в открытый космос советского лётчика Юрия Алексеевича Гагарина.

*************

https://pinechka.ucoz.ru/forum/5-17-43#12389 см № 642, в разделе "воспоминания"

Сообщение отредактировал Бродяжка - Суббота, 02.03.2024, 14:04 |

| |

|

|

| несогласный | Дата: Пятница, 29.03.2024, 17:41 | Сообщение # 544 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 178

Статус: Offline

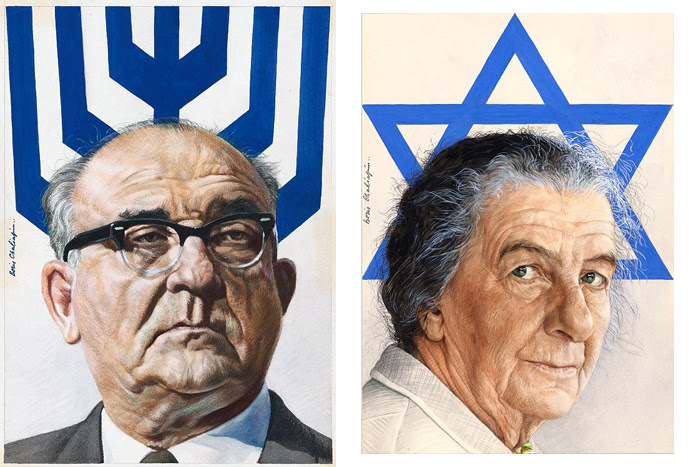

| Скончавшийся 28 марта бывший американский сенатор Джозеф (Джо) Либерман за день до смерти завершил статью об Израиле, выборах в США и будущем Демократической партии. Эта работа стала своеобразным политическим завещанием большого друга еврейского государства.

Публикация, которая так и названа "Последние слова Джо Либермана об Израиле" (Joe Lieberman’s Last Words on Israel), подготовлена Аланом Дершовицем, профессором права Гарвардского университета и автором книги "Война против евреев: как положить конец варварству ХАМАСа".

Он консультировал Джо Либермана при работе над статьей и именно ему передал экс-сенатор отредактированный текст публикации. Было это в 14:35 среды, 27 марта. Менее чем за сутки до кончины Либермана.

Главная мысль статьи сводится к тому, что Джо Байден не сможет рассчитывать на еврейские голоса, если продолжит выступать против Израиля.

"Мы все желаем, чтобы поддержка Израиля в конгрессе США оставалась двухпартийной, - написал Джо Либерман. - Поэтому так высоко оценили заявления президента Байдена после варварских действий ХАМАСа. Израилю необходимо позволить достичь своей законной цели – лишить ХАМАС возможности сдержать свое обещание и повторить массовые убийства 7 октября".

Далее Джо Либерман высказывает беспокойство по поводу ослабления поддержки Израиля со стороны Байдена, Харрис и других ведущих политиков Демократической партии.

По его мнению, объясняется такой откат от Израиля "внутриполитическими опасениями потерять электоральную поддержку со стороны антиизраильски настроенных избирателей". При этом Джо Либерман замечает, что по поводу произраильски настроенных избирателей никто не волнуется.

"Вы больше не можете рассчитывать на еврейские голоса только потому, что евреи традиционно голосовали за демократов. Этот голос нужно заслужить", - пишет Джо Либерман. "...вы должны знать: если откажетесь от Израиля, чтобы заручиться поддержкой антиизраильских экстремистов внутри Демократической партии, голосов не будет. Альтернатива есть: мы просто останемся дома. Никто из нас не станет голосовать за кандидата, который поддерживает сокращение военной помощи Израилю для защиты от Хамаса. Поэтому поступайте правильно. Если вы не бросите Израиль в столь тяжёлый период, и мы вас не бросим".

Текст планировалось распространить в качестве публичного релиза среди произраильски настроенных демократов и направить в Белый дом.

|

| |

|

|

| smiles | Дата: Четверг, 11.04.2024, 15:20 | Сообщение # 545 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 261

Статус: Offline

| Майк Пенс: Израиль должен войти в Рафиах, игнорируя угрозы из США

48-й вице-президент США выступил с яркой произраильской речью в Вашингтоне. До него никто ещё так открыто не говорил о важности поддержки еврейского государства

Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при Дональде Трампе, публично поддержал операцию ЦАХАЛа в Рафиахе и призвал сделать это, несмотря на нарастающее давление со стороны администрации Джо Байдена, левых радикалов из Демократической партии, "изоляционистов" из Республиканской партии и международных институтов.

"Израильским лидерам следует игнорировать критику (операции в Рафиахе) и сосредоточиться на разгроме ХАМАСа", - сказал политик, выступая 2 апреля на ежегодном форуме в Институте Гудзона в Вашингтоне.

"Какую бы позицию ни заняла нынешняя администрация, какие бы голоса ни раздавались в моей собственной партии, реальность такова: у Израиля нет иного выбора, кроме как войти в Рафиах и уничтожить ХАМАС раз и навсегда, — сказал Пенс. - Война может закончиться, когда военные цели Израиля будут достигнуты. Я верю, что американский народ поддержит Израиль".

Обращаясь лично к Джо Байдену, Майк Пенс предложил ему прекратить лавировать и требовать от Израиля ограничивать военные действия в Газе. "Наш президент должен ясно дать понять, что Иран заплатит высокую цену, если продолжит попытки эскалации насилия через своих прокси в Газе, Йемене, Ливане и Сирии", - сказал бывший вице-президент, полагая, что корень всех проблем находится в Тегеране.

Он также приветствовал действия Израиля против интересов Ирана в Сирии.

"Позвольте мне внести ясность: Америка должна полностью поддержать усилия Израиля. В том числе и по защите своей северной границы от Хизбаллы", - пояснил Майк Пенс.

Как отмечает издание Jewish Insider, Майк Пенс стал самым высокопоставленным американским политиком, выступившим с таким однозначным заявлением в поддержку Израиля.

При этом он не связал, как это обычно происходит, поддержку Израиля с призывами к пропорциональности ударов, заботе о "мирном населении" и пр. С точки зрения Пенса, о чём он говорил в ходе визита солидарности в Израиль в январе 2024 года, события 7 октября "однозначно показали, кто на стороне добра, а кто за гранью зла, и никакие уравнения тут невозможны".

Заявление Пенса стало ответом на нарастающее давление на Израиль со стороны администрации Байдена, требующей "поиска альтернативы" полномасштабному вторжению в Рафиах, что многими расценивается как директива на сворачивание боевых действий.

В свою очередь позиция Байдена по войне в Газе (и в частности - в Рафиахе) претерпевает изменения под нарастающим давлением так называемых пропалестинских активистов, многие из которых являются избирателями Демократической партии. И хотя в Израиле твёрдо заявляют о необходимости операции в Рафиахе, в Белом доме говорят об обратном.

В ходе выступления Майк Пенс также призвал президента ввести федеральный запрет на действия, продвигающие бойкот Израиля. "Когда я был губернатором Индианы, то стал одним из первых губернаторов в США, которые выступили против расистского движения BDS. Я подписал закон, отбирающий десятки миллионов долларов у компаний, которые пытались нанести экономический ущерб Израилю посредством бойкотов, - сказал Пенс. -

И я твердо верю, что в 2025 году следующий президент Соединенных Штатов должен подписать закон, навсегда запрещающий антисемитские действия BDS по всей стране".

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Четверг, 18.04.2024, 16:16 | Сообщение # 546 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 319

Статус: Offline

| Когда в Лос-Анджелесе было оглашено завещание Кирка Дугласа, скончавшегося в возрасте 103 лет 6 февраля 2020 года, стало известно, что великий актёр оставил 50 млн. долларов Фонду Дугласа, который актёр основал вместе с женой.

Задача фонда сформулирована так: «помогать тем, кто не в состоянии помочь себе».

На его счету немало добрых дел. Супруги жертвовали деньги различным учебным заведениям, медицинским центрам и другим некоммерческим организациям.

За его счёт было отреставрировано более 400 обветшалых детских площадок Объединённого школьного округа Лос-Анджелеса. Дугласы основали Центр для бездомных женщин имени Энн Дуглас при Лос-Анджелесской миссии, который помог сотням обездоленных женщин встать на ноги.

В марте 2015 года Кирк с женой пожертвовали 2,3 миллиона долларов Детской больнице Лос-Анджелес а также 15 млн на строительство в Лос-Анджелесе центра по уходу за страдающими болезнью Альцгеймера.

Кирк Дуглас женой

Предполагается, что эти средства будут распределены между еврейским общинным центром Sinai Temple, детской больницей Лос-Анджелеса, центром исполнительских искусств в Калвер-Сити, носящим имя Кирка Дугласа, и центром помощи детям с особыми потребностями.

Майкл Дуглас, сын скончавшегося актёра, так прокомментировал последнюю волю отца: «Кирк прожил долгую и славную жизнь. Он войдёт в историю не только как киноактёр, но и как великий филантроп, который помогал людям и стремился к миру на этой планете»...

В своих мемуарах Кирк Дуглас писал: "Нельзя научиться жить, не научившись дарить".

Что ж, замечательный актёр и Человек освоил НАУКУ ЖИТЬ в совершенстве.

Светлая память…

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Четверг, 25.04.2024, 12:32 | Сообщение # 547 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| ЗАБЫТЫЙ КОМПОЗИТОР

Все слышали его музыку в «Винни-Пухе» и фильмах «Афоня» и «Летят журавли». Но никто не знал о нём и его симфониях – имя Моисея Вайнберга, друга Шостаковича, в СССР было под запретом.

Музыка Вайнберга – 26 симфоний, 17 опер, десятки романсов и концертных сочинений – стала покорять мировые сцены своей красотой и печальной чувственностью лишь много лет спустя после смерти композитора. И чтобы понять почему, нужно знать весь трагический путь, который пришлось пройти музыканту в Советском Союзе.

Родился Мечислав в Варшаве, и делать первые шаги в музыке ему помогал отец Самуил Вайнберг – скрипач и композитор, работавший в местном еврейском театре «Скала». Конечно же, маленький Мечислав был завсегдатаем всех их спектаклей.

Здесь же, в театре, он в какой-то момент сам стал осваивать рояль – и в десять лет уже великолепно играл во всех постановках. Когда же он всё-таки попал в музыкальную школу, преподаватель был поражён его мастерством и тут же отправил самоучку прямиком в Варшавскую консерваторию. Там его без лишних вопросов принял к себе профессор Юзеф Турчинский.

Закончил 20-летний Вайнберг консерваторию весной 1939 года. Одно из его выпускных выступлений услышал американский пианист и композитор Иосиф Гофман, который был в Варшаве в рамках своего европейского турне. Он пригласил талантливого юношу продолжить обучение в возглавляемый им на тот момент Кёртисовский институт музыки в Филадельфии. Вайнберг уже начал искать спонсоров, но тут началась Вторая мировая война...

С началом обороны Варшавы от немцев семья Вайнберг разделилась: Мечислава удалось посадить на эшелон, идущий на Восток. Больше никому из его родственников покинуть город не удалось – все они погибли от рук нацистов. Сам Мечислав, впрочем, тоже чуть не погиб в этом самом эшелоне. Во время одной из остановок он вышел размять ноги, но как только отдалился от поезда, немцы его разбомбили. До советских пограничников он дошёл в итоге пешком.

«Мы тогда были преисполнены благодарности, мы боготворили Красную армию, которая могла нас спасти от смерти, – вспоминал Вайнберг тот день на границе. – Я никогда не забуду, как матери с детьми на руках обнимали лошадиные ноги и умоляли пропустить их скорее на советскую сторону. И в конце концов это случилось. Пришёл приказ пропустить беженцев.

Был организован какой-то отряд, который проверял документы, но небрежно, потому что народу было очень много. Подошли и ко мне.

– Как фамилия?

– Вайнберг.

– Имя?

– Мечислав.

– Что такое вообще Мечислав? Ты еврей что ли?

– Еврей.

– Ну вот и будешь Моисеем». Больше 50 лет Вайнберг в итоге был Моисеем – лишь в 1982 году он решил вернуть себе имя, данное ему при рождении...

В Советском Союзе с талантами Вайнберга быстро разобрались и отправили его в Минскую консерваторию, где он занимался у профессора Василия Золотарёва, ученика Римского-Корсакова. Своему учителю Вайнберг посвятил дипломную работу – музыкальную поэму для большого симфонического оркестра. Её исполнили в Минской филармонии 21 июня 1941 года. Триумфальная премьера была омрачена начавшейся на следующей день войной.

Из-за туберкулёза позвоночника в армию Вайнберга не взяли – эвакуировали в Ташкент. Там он устроился на работу в оперу и встретился со своей будущей женой – Натальей Вовси, дочерью Соломона Михоэлса, чей театр тоже был эвакуирован в Ташкент. Так Вайнберг связал свою судьбу с одной из самых трагических в советской истории личностей. Во многом из-за этого советская репрессивная машина не обойдёт стороной и его.

В Ташкенте Вайнберг написал Первую симфонию для большого симфонического оркестра и посвятил её Красной армии. Произведение заметил и высоко оценил Дмитрий Шостакович – в 1943 году он организовал возвращение Вайнберга в Москву.

Так между двумя музыкантами зародилась дружба, которая продлится много лет. «По сути, тот вызов в столицу определил всю мою жизнь, – вспоминал Вайнберг. – Я как будто заново родился. Музыка Шостаковича покорила меня. Хотя ни одного урока у него я так и не взял».

Следующие несколько относительно спокойных в его жизни лет Вайнберг выступал на советских концертных площадках – играл он в основном музыку Шостаковича.

Порой играли друзья-музыканты и вместе: например, десятую симфонию Шостаковича они всегда играли в четыре руки. Выступал Вайнберг и с Борисом Чайковским, Давидом Ойстрахом, Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем.

Но вот свои произведения он исполнял крайне редко – большинство просто писал и складывал в стол. Когда же всё-таки решался сыграть что-то на публике – тут же критиковался советской прессой за пессимизм.

В 1948 году, после гибели Соломона Михоэлса, на исполнение сочинений Вайнберга был наложен запрет. А спустя ещё пять лет, в 1953-м, на волне нарастающего антисемитизма Вайнберг был арестован по обвинению в «буржуазном еврейском национализме».

Ходатайства об освобождении музыканта писали и Дмитрий Шостакович, и Николай Пейко, но отпущен Вайнберг был лишь после смерти Сталина. В Бутырской тюрьме он провел 11 недель...

Поражает спокойствие Вайнберга, описывающего те годы в своих воспоминаниях: «Мне было тяжело, потому что несколько лет у меня ничего не покупали, но я как-то очень много работал для театра, для цирка. Кино началось чуть позже, в начале 50-х. Но я не могу сказать, что было очень тяжело, всё-таки я был окружён лучшими исполнителями мира, я с ними дружил. Они играли мои сочинения. Я не могу говорить о себе то, что говорят другие композиторы, – что их преследовали. Нет, я бы так сказал, что власть имущие ничего не делали для популяризации моих сочинений. Всё, что было сыграно, было сыграно не вопреки министерству культуры, но и не с помощью министерства, а просто при активном желании исполнителей».

Постепенно музыка Вайнберга зазвучала в лучших концертных залах страны. Среди исполнителей его сочинений были Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Эмиль Гилельс. Симфоническими произведениями Вайнберга дирижировали Геннадий Рождественский, Рудольф Баршай, Владимир Федосеев и другие. Музыка Вайнберга вошла во многие мультфильмы, например «Винни-Пух» и «Каникулы Бонифация», а также в киноленты, среди которых «Укротительница тигров», «Афоня» и «Летят журавли».

Последний фильм, кстати, после того, как получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1958 году, открыл композитора и зарубежной публике.

Но, пожалуй, визитной карточкой Вайнберга является опера «Пассажирка», созданная по автобиографической повести польской писательницы Зофии Посмыш, которая попала в концлагерь Освенцим в 1942 году и пробыла там вплоть до 1945 года.

Вайнбергу, чья семья погибла в лагерях смерти, как никому другому, был близок сюжет «Пассажирки». Говорят, тему Холокоста он не обсуждал в своей жизни ни с кем – даже с самыми близкими. Но в музыку он всё же смог выплеснуть все свои переживания – так и появилась «Пассажирка».

«Не устану восхищаться оперой, – писал Шостакович. – Трижды слушал её, изучал партитуру и с каждым разом всё глубже постигал красоту и величие этой музыки. Мастерское, совершенное по стилю и форме произведение. Музыка написана кровью сердца. Она ярка и образна, в ней нет ни одной «пустой», безразличной ноты. Всё пережито и осмыслено композитором, всё выражено правдиво, страстно. Я воспринимаю её как гимн человеку, гимн интернациональной солидарности людей против самого страшного в мире зла – фашизма».

Однако после первых репетиций в Большом театре оперу исключили из репертуара – власти боялись ассоциаций с советскими лагерями.

«Пассажирка» была представлена публике впервые лишь в конце декабря 2006 года. Произошло это в Москве.

Позже в австрийском Брегенце прошла мировая премьера оперы – российский дирижёр Теодор Курентзис работал совместно с Большим театром Варшавы, Английской национальной оперой и Королевским театром Мадрида.

«“Пассажирка” – моё главное произведение, – признавался сам Мечислав Вайнберг. – По сути, все остальные мои произведения – тоже “пассажирки”»...

Вот только увидеть премьеру ему было не суждено – тяжело болея последние годы жизни, Мечислав Вайнберг скончался 26 февраля 1996 года.

|

| |

|

|

| Kiwa | Дата: Суббота, 04.05.2024, 10:24 | Сообщение # 548 |

настоящий друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 698

Статус: Offline

| а я помню ещё и "Последний дюйм" - это был первый в Союзе цветной приключенческий фильм для детей и я все песни из него разучивал на аккордеоне, что мне дяди подарили...

помню: "...тяжёлым басом гремит фугас,

ударил фонтан огня,

а Боб КеннЕди пустился в пляс

- какое мне дело до всех до вас,

а вам до меня..."

Сообщение отредактировал Kiwa - Суббота, 04.05.2024, 10:27 |

| |

|

|

| Бродяжка | Дата: Четверг, 09.05.2024, 10:55 | Сообщение # 549 |

настоящий друг

Группа: Друзья

Сообщений: 750

Статус: Offline

| Практически в любой стране мира люди часто жалуются на то, что их правители "заелись" и не хотят знать, как живет простой народ. Примечательно, что чем беднее страна, тем богаче живёт её глава. Увы, такова сущность власть имущего человека, который дорвавшись до "кормушки", жаждет больших денег, роскоши, золота и прочих благ цивилизации. А поскольку принципиальных бессребреников среди руководителей государств в истории человечества было совсем немного, если не сказать, что их практически совсем не было, то сдерживать свои стяжательские инстинкты никто и не собирается.

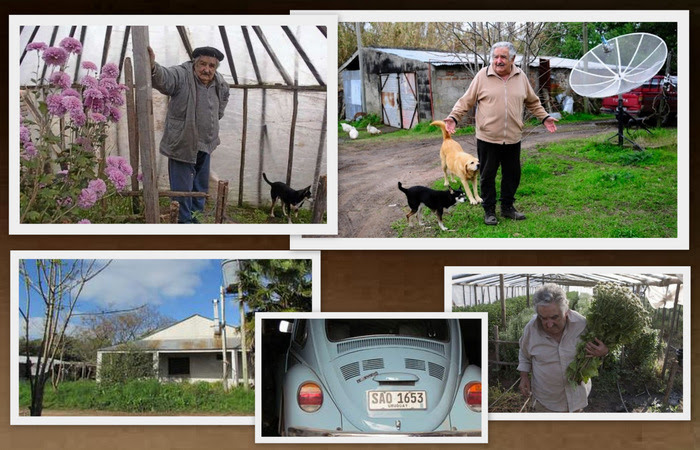

Но есть, как минимум, одно исключение из этого правила— и зовут его Хосе Мухика - аскет, вегетарианец и бывший президент Уругвая, правивший страной с 2010 по 2015 год.

88-летний Хосе Умберто Мухика Кордано широко известен в своей стране под прозвищем Эль Пепе. Прозванный также «самым бедным президентом в мире», Хосе получил в своё время точную характеристику от издания Daily Mail: «Наконец-то в мире появился политик честный в своих расходах». И он действительно, являясь главой страны, был примером необычной прямоты, честности и справедливости.

Почему же, дорвавшись до больших финансовых возможностей, «гарант Конституции» Уругвая ими так и не воспользовался?

Будучи крайне обеспокоенным тем, что ресурсы планеты не безграничны, Хосе Мухика не раз подчеркивал, что он не против потребления, но против расточительства.

Он осуждал большинство мировых современных политических лидеров за «слепую одержимость идеей роста экономики за счёт потребления, как будто без этого наступит конец света», поскольку считал: когда человечество научится жить по средствам - каждый сможет иметь всё необходимое. Но всё это может быть достигнуто, размышлял Эль Пепе, лишь при изменении сознания.

Он также утверждал, что рай не строится в одночасье и повсеместно. «Шаг за шагом я стремлюсь добиться меньшей несправедливости в своей стране, помочь тем, кому это нужно», - говорил он, и за этими золотыми словами стояли реальные действия...

Хосе родился в 1935 году. Мать его — из бедной семьи итальянских иммигрантов, отец — испанец. Он владел фермой, но умер, когда мальчику не исполнилось и пяти лет. Политикой и общественной жизнью Хосе начал интересоваться рано, придерживаясь радикально левых взглядов. Вдохновлённый идеями кубинской революции, в возрасте двадцати пяти лет юноша вступил в национальное освободительное движение, представляющее собой некий партизанский отряд.

В 1960-70-е годы члены этого отряда, подобно Робин Гуду, грабили богатых и раздавали добычу бедным. Хосе нередко становился активным участником жестоких столкновений «на баррикадах». На его теле остались шрамы от 6-ти ранений...

В тюрьме он провёл в общей сложности 14 лет, два из которых - в полной изоляции на дне колодца, где, по его собственным воспоминаниям, он дискуссировал с лягушками, чтобы не сойти с ума. И всё это, разумеется, не могло не повлиять на мировоззрение будущего политического лидера.

На свободу будущий президент вышел в 1985 году, когда правительство Уругвая взяло курс на демократию. С этого момента и началась политическая деятельность Хосе. И если в молодости, вдохновлённый деятельностью Че Гевары, он стремился к перестройке мира с оружием в руках, то с возрастом он пересмотрел свои взгляды: «Революция — это не всегда стрельба и насилие...».

С таким философским настроем он прошёл по карьерной лестнице от депутата и министра животноводства, сельского хозяйства и рыболовства - до места в сенате, а затем и до президентского кресла, которое занял в 2010-м. С тех пор и зародилась легенда о «самом бедном» президенте планеты.

Хосе никогда не скрывал, что именно годы в тюрьме во многом помогли ему сформировать взгляды на жизнь. И теперь, заняв пост главы государства, на смену юношескому пылу Робин Гуда к Мухике пришло понимание, что нужно искать новые методы для борьбы с нищетой и несправедливостью.

Борьбу с нищетой и несправедливостью президент Уругвая решил начать с себя.

Во-первых, получая ежемесячный оклад главы государства в 12 500 долларов, новоиспечённый президент сразу заявил, что для жизни ему хватит десятой части этих денег.

И все пять лет президентства Хосе отдавал 90% от этой суммы на благотворительность и социальные нужды. Таким образом его ежемесячный доход оставался в пределах средней заработной платы по стране, которая на тот момент составляла около 775 долларов.

Во-вторых, Хосе отказался покидать родовую ферму на окраине Монтевидео Сити и переезжать в президентскую резиденцию. Его абсолютно не смущало и то, что дорога, соединяющая ферму со столицей, была грунтовой; охрана его дома ограничивалась двумя полицейскими, а гардероб состоял из единственного парадного костюма для официальных встреч...

Хосе Умберто Мухика Кордано, его супруга Лусия Тополански Сааведра и их дом в пригороде Монтевидео Сити

К слову, Хосе до сих пор живёт в этом небольшом домике на ферме, которая является собственностью его супруги - Лусии Тополански Сааведры.

Они поженились в 2005 году. Лусия была коллегой по Сенату и лидером народного движения. Жена поддерживала мужа всегда и во всём - и в годы у власти, и нынче, когда Хосе ушёл на заслуженный отдых. Стоит отметить, что скромное жилище президентской четы не имеет даже центрального водоснабжения, и хозяину приходится носить воду из колодца.

Их имуществом, кроме усадьбы, так и остались старый Volkswagen Beetle 1987 года, скутер, да пара тракторов. Дом теперь охраняют трехногая дворняга и старый лабрадор.

Автомобиль президента - старый Volkswagen Beetle, стоимостью в 1800 долларов.

В 2014 году Хосе предложили продать раритетную машину за $1 млн, но он отказался.

Отметим, что бывший президент в 2018 году отказался и от пенсии, посчитав эти деньги излишеством. У Мухики нет ни счетов в банках, ни долгов.

Самое большое удовольствие ему доставляет общение со своей трёхногой собакой по кличке Мануэла, а также посильная работа в теплице.

До президентства они с супругой сами, без наёмных работников, выращивали цветы на продажу. Но сейчас уже силы не те...

Но, вернёмся к делам праведным, поскольку как бы ни отличался экс-президент Уругвая от других лидеров, он всё-таки был политиком, причём довольно мудрым. За пять лет правления страной Эль Пепе удалось снизить уровень безработицы почти в два раза, она и сейчас в Уругвае считается самой низкой во всей Латинской Америке.

Президенту также значительно удалось сократить число людей, живущих за чертой бедности. По его инициативе каждого школьника государство бесплатно обеспечило компьютером. Государство также оплачивало образование и устанавливало контроль за ценами на товары первой необходимости.

Эль Пепе - президент Уругвая

Президент Эль Пепе, руководствуясь здравым смыслом и заботой о своём народе, прославился также своими «либеральными» реформами.

Он легализовал однополые браки, аборты и стал первым президентом, снявшим запрет на потребление марихуаны. Все эти меры мировая общественность встретила с особенным воодушевлением. Так, в 2014 году президента Уругвая даже выдвигали на Нобелевскую премию мира за закон о марихуане.

"Употребление марихуаны - не самая страшная вещь, - говорил Эль Пепе. - Настоящая проблема - это наркоторговля".

Подтверждения этих слов не пришлось долго ожидать: после того, как марихуана стала общедоступной, популярность героина и кокаина резко упала, Уругвай перестал быть прибыльным местом для развития наркобизнеса, а государство, получив монополию на торговлю марихуаной, урегулировало её потребление.

Однако не нужно думать, что в стране всё шло гладко. Уругвайская оппозиция часто критиковала реформы и методы президента, заявляя, что рост экономики страны не привёл к улучшениям в образовании и системе здравоохранения, и т.д, и т.п.

Но поскольку Эль Пепе терять было нечего ( законы Уругвая не предусматривают возможности переизбрания президента на второй срок), он продолжал гнуть свою политику и искоренять коррупцию на корню. Все государственные служащие в Уругвае должны были декларировать свои доходы и личное имущество в обязательном порядке.

Оставив президентский пост в 2015, Эль Пепе имел право оставаться сенатором до 2020 года, продолжая участвовать в большой политике, при этом получая солидный оклад. Но он отказался и от этой привилегии, и от пенсии сенатора, заявив:«Я очень хорошо живу с тем, что у меня есть».

Он предпочел тихую, скромную и размеренную жизнь в своем уютном домике с садом и теплицами для выращивания цветов.

«Может, я и похож на старого чудака… Но это мой выбор». Эль Пепе - экс президент Уругвая и его трёхногая собака по кличке Мануэла.

Свою философию бессребреника бывший президент ёмко уместил в одно высказывание: «Меня называют самым бедным президентом, но я себя бедным не чувствую.

Бедные — это те, кто работают только для того, чтобы жить в роскоши. Им всё время хочется всё больше и больше… И не остается времени ни на себя, ни на саму жизнь...».

P.S.

Прошло 9 лет, как ушёл с поста Эль Пепе и возникает логичный вопрос: как живет страна сегодня? Казалось, что может быть для нас интересного в крохотном государстве на другом конце света, которым правил самый бедный президент мира?

Но, открыв несколько сайтов в интернете, выясняем, что Уругвай, который называют ещё «Латиноамериканской Швейцарией», и сегодня остаётся одной из наиболее развитых в экономическом отношении стран Латинской Америки.

Уругвай - самая маленькая страна на южноамериканском континенте

Это самая демократичная, самая мирная стана, с самым низким уровнем коррупции и самым развитым электронным правительством.

Также она вторая на континенте по уровню экономической свободы, равенству доходов...

А ещё самая маленькая страна южноамериканском континента насчитывает 3,4 миллиона человек населения. Она на севере граничит с Бразилией, на западе – с Аргентиной.

В общем, чем больше узнаёшь об Уругвае, тем больше терзает навязчивая идея: "А не бросить ли всё? И не купить ли билет? Чтобы хотя бы краешком глаза взглянуть на в эту волшебную страну..."

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 15:39 | Сообщение # 550 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

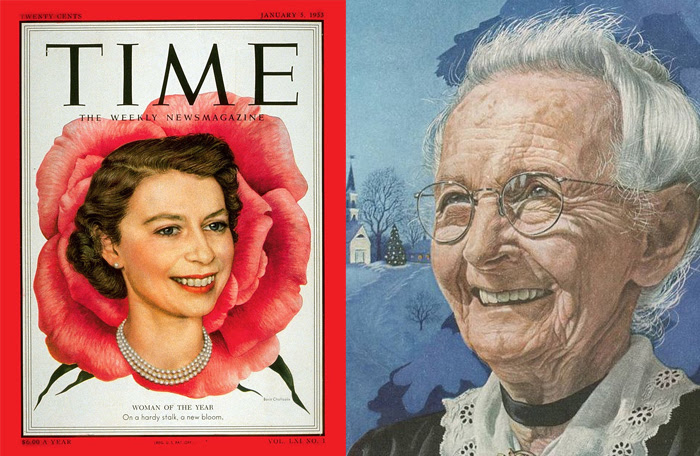

| Новогоднему балету «Щелкунчик» – больше 132-х лет, самой сказке – больше 200.

А написал её Гофман для детей своего еврейского друга, чья судьба сложилась трагически.

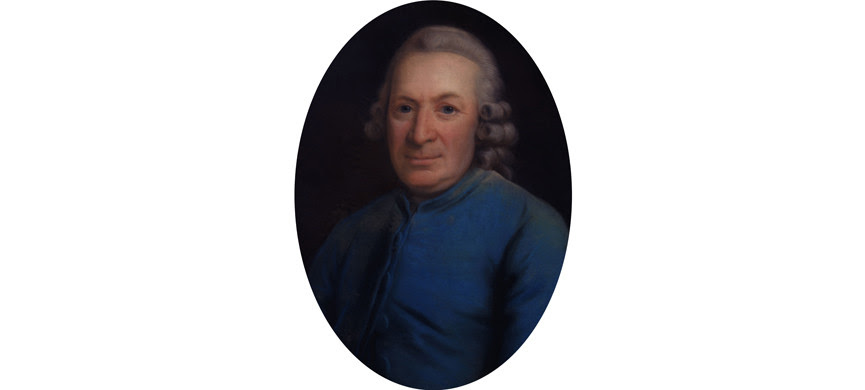

В 1804 году Эрнст Теодор Вильгельм Гофман по службе попал в Варшаву, оккупированную тогда Пруссией. В то время он больше занимался музыкой, чем литературой. Сочинял сам, дирижировал, пел в хоре, организовывал концерты – и даже поменял свое третье имя на Амадей в честь Моцарта. Среди его варшавских знакомых выделялся молодой служащий суда Исаак Элиас Итциг. Обладатель прекрасной библиотеки, именно Итциг знакомил Гофмана со многими литературными новинками.Исаак Элиас представлял самый знатный еврейский род Пруссии. Патриархом рода был его дед Даниэль Итциг – банкир, арендатор и директор монетных дворов в Саксонии и Пруссии. Во время Семилетней войны Итциг и его деловой партнер Фейтель Гейне Эфраим чеканили золотые и серебряные монеты, прозванные в народе «эфраимитами». По приказу «Старого Фрица», то есть короля Фридриха Великого, они добавляли в монеты много меди, что удешевляло производство в пять раз. Когда обман разоблачили, обвинили в нём, разумеется, не короля, а евреев. Даниэль Итциг – директор монетных дворов в Саксонии и Пруссии Даниэль Итциг – директор монетных дворов в Саксонии и Пруссии

Впрочем, на положении Даниэля Итцига эта история не отразилась – он так и остался придворным евреем. А еще – главой еврейской общины Берлина.

Заметными в жизни Германии были и почти все его 13 детей.

Так, сын Исаак основал в Берлине Еврейскую свободную школу. Дочери Фанни и Сесилия были замужем за венскими банкирами и покровительствовали Моцарту.

Их сестра Сара была талантливой пианисткой, любимой ученицей Вильгельма Фридмана Баха, сына Иоганна Себастьяна Баха.

Две внучки Даниэля – Лея и Генриетта – были замужем за двумя сыновьями Моисея Мендельсона, основоположника и духовного вождя «Хаскалы», движения еврейского просвещения.

Автор знаменитого «свадебного» марша – сын Леи...

Ну, а старший сын Даниэля Элиас был богатым землевладельцем, хозяином кожевенной фабрики, членом городского совета Потсдама. Приятель Гофмана Исаак был его сыном.

В 1806 году в Варшаву вошли войска Наполеона. Прусские учреждения были закрыты, Гофман и Итциг остались без работы и покинули город. Снова они встретились в 1814 году в Берлине.

За прошедшее время Итциг принял лютеранство и поменял имя – на Юлиус Эдуард Гитциг. Из-за смены имени он стал предметом постоянных насмешек со стороны своей сестры Генриетты Мендельсон и друга, поэта Генриха Гейне посме, который посмеялся даже над дедушкой приятеля, припомнив ему монеты. В книге «Путевые картины» он написал: «В денежной политике Пруссия продвинулась далеко вперед. Там умеют, смышлено примешивая медь, сделать так, чтобы щеки короля на новой монете краснели».

Юлиус Гитциг, еврейский друг Гофмана Юлиус Гитциг, еврейский друг Гофмана

Гитциг очень обрадовался приезду Гофмана в Берлин. Уже на следующий день после его приезда он устроил у себя дома приём в его честь. Друзья стали регулярно встречаться – либо в кафе «Мандерлее» вместе с другими литераторами, либо у Гитцига дома, где Гофман без устали рассказывал сказки его детям. В такой обстановке меньше чем за месяц был написан «Щелкунчик». Уже в декабре 1816 года сказка вышла из печати.

Советник медицины Штальбаум из сказки – это, конечно, Юлиус Гитциг. Крёстный Дроссельмейер – сам Гофман. 22 апреля 1816 года он был назначен советником апелляционного суда. И вот мы видим в сказке: «Старший советник суда Дроссельмейер не отличался красотой».

А ещё мы знаем, что Гофман подарил Гитцигам собственноручно изготовленную модель замка фон Рингштеттена из оперы «Ундина», к которой он писал музыку. И читаем в сказке: «Ах, что увидели дети! На зелёной, усеянной цветами лужайке стоял замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале, который так весь и сиял (столько свечек горело в серебряных люстрах!), под музыку плясали дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зелёном плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, а внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил крестный Дроссельмейер, только ростом он был с папин мизинец, не больше».

Детям Юлиуса Гитцига и был посвящён «Щелкунчик» Детям Юлиуса Гитцига и был посвящён «Щелкунчик»

У главных героев сказки – Мари и Фрица – имена детей Юлиуса Гитцига. Мари Гитциг в год написания книги исполнилось семь лет, её брату Фридриху, или Фрицу, – пять.

Ещё одна цитата: «Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель, – Фриц, Теодор, Эрнст, всё равно, как бы тебя ни звали». Теодор и Эрнст – имена самого Гофмана.

В сказке упоминается старшая сестра Луиза. В жизни старшую сестру звали Евгенией. Ей тогда было девять лет. Ещё была младшая сестра, четырехлетняя Клара Сюзанна. В сказке есть и это имя. Правда, не у девочки и в уменьшительной форме. «Новая кукла, которую, как в этот вечер узнала Мари, звали Клерхен».

Судьбы детей сложились так: Мари умерла от болезни, когда ей было 13. Евгения вышла замуж за генерал-лейтенанта Иоганна Якоба Байера, геодезиста, основателя Международной ассоциации геодезии. Она родила ему семерых детей и умерла при родах восьмого. Один из её сыновей – Адольф фон Байер, лауреат Нобелевской премии по химии 1905 года.

Фридрих стал архитектором и даже возглавлял Академию искусств Пруссии. Самые известные здания, построенные им – Берлинской биржи и Рейхсбанка, – не дошли до нашего времени.

А. Алексеев

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Пятница, 07.06.2024, 06:13 | Сообщение # 551 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

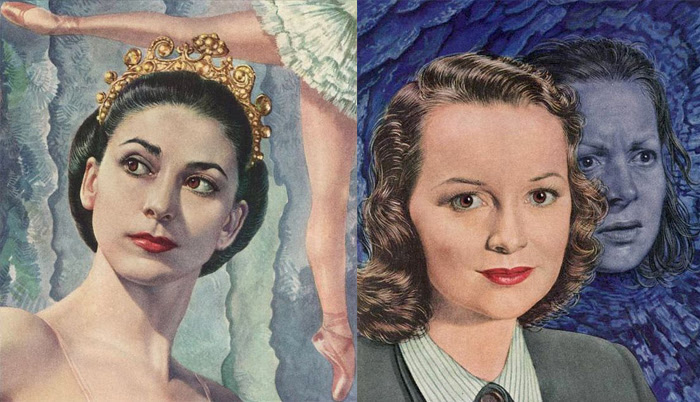

| Памяти Майи Плисецкой

...«Пока она говорила, я осторожно разматывал тряпки. Под ними на ноге был слой какой-то мази и… Мне пришлось сдержать себя, не показать удивление и отчаяние…»

Владимир Голяховский - прежде всего это советский и американский хирург-ортопед, учёный-медик и писатель. Известен своим вкладом в науку и практическую травматологию. Он первый в мире разработал и поменял локтевой сустав.

Это случилось в декабре 1969 года. В репетиционном зале Большого театра лежала, скрючившись от боли, маленькая женшина в тренировочном костюме и рыдала от боли. Во время репетиции балета «Лебединое озеро», на очередной небольшой переделке, она недостаточно разогрела мышцы упражнениями. Танцуя, она вдруг ощутила резкую боль в левой ноге, повалилась на бок и не могла встать. Это была Майя Плисецкая.

Вокруг неё испуганно и участливо столпились артисты, не понимая, что случилось, не зная, чем помочь, как успокоить. Её партнёр Николай Фадеечев побежал за массажистом театра Готовицким, которого все звали Женькой. Своего врача Большой театр не имел, на двести пятьдесят танцовщиков Женька был единственным многолетним авторитетом в вопросах болей и травм. А у балетных всегда что-нибудь болит — такая у них профессия. Кое-что в этом Женька понимал и многим помогал.

Беда была в том, что он всегда находился в состоянии подпития. И на этот раз он тоже был нетрезв, а увидев, что пострадавшая сама прима-балерина и что случай не совсем простой, перепугался. Он сбегал в массажную и принёс флакон хлорэтила — замораживающего кожу средства.

— Где болит?

— Вот здесь и здесь, и здесь… — нога в этих местах быстро опухала.

— Так, это у тебя гематома, кровь накапливается. Сейчас помогу, — он начал поливать кожу тонкой шипучей струёй, она покрылась коркой инея.

— Ну, как — полегчало?

— Немного легче.

Фадеечев недовольно качал головой:

— Майя, надо срочно ехать в ЦИТО.

Для верности Женька добавил ещё замораживающего — на дорогу, так что кожа покрылась ледяной коркой. Как-никак — артистка-то народная, они все капризные.

ЦИТО — это Центральный Институт Травматологи и Ортопедии, там было отделение спортивной и балетной травмы, у балетных была проложенная дорога.

Плисецкую отнесли на руках к машине. Балетным не привыкать носить балерин. У Фадеечева был микроавтобус «Фольксваген», редкость в те годы, купленный за иностранную валюту в одну из заграничных поездок (у него был дог — громадная псина, в другие машины он не помещался). В автобусе было удобней уложить Плисецкую на заднее сидение.

В приёмном отделении ЦИТО поразились, увидев, как Фадеечев вносил на руках и кого — саму Плисецкую! Сёстры обомлели от неожиданности, врач растерялся, срочно позвонил в отделение спортивной травмы:

— Поступила народная артистка Майя Плисецкая. У неё травма.

Пока записывали и оформляли историю болезни, слух о поступлении знаменитости распространился по всем шести этажам института и любопытные сотрудники приходили посмотреть на знаменитость через открытую дверь. А сама знаменитость лежала на топчане, стонала и морщилась от боли.

Отделением травмы заведовала профессор Зоя Миронова, бывшая чемпионка по конькобежному спорту. В спортивном мире у неё было авторитетное имя. Для важной пациентки её вызвали с операции, пришлось ждать. Наконец, Миронова пришла с двумя молодыми ассистентами. Она осматривала и щупала ногу, ассистенты с почтением глядели на Плисецкую, а она вскрикивала от боли, когда Миронова сгибала и разгибала её ногу.

— Майя Михайловна, у вас разрыв мышцы.

— Разрыв мышцы?! Что надо делать?

— Наложим вам гипсовую повязку и положим в моё отделение.

— В отделение? А домой нельзя?

— Нельзя, надо за вами наблюдать хотя бы неделю, пока боль не пройдёт.

Плисецкая не очень хорошо понимала, чем грозит разрыв мышцы, что такое гематома, которую упомянул Женька, и почему нужна так надолго гипсовая повязка. Больной, которого осматривает и лечит доктор, никогда не знает до конца всех деталей своего диагноза и всей методики лечения. А больные с травмой к тому же всегда находятся в состоянии психологического шока, им не до расспросов. Но надо верить и слушаться.

Миронова дала указание ассистентам наложить длинную гипсовую повязку:

— От пальцев стопы до середины бедра, и найдите для Плисецкой отдельную палату, одноместных палат у нас очень мало.

Сама она гипс не накладывала — это ниже её квалификации, а у ассистентов в этом достаточно опыта. Но надо было врачам понимать, с какой ногой они имеют дело. Для балерины нога — это её инструмент. А нога такой балерины — это драгоценный инструмент.

С ней надо быть очень осторожным. Чтобы мышца срослась в правильном соотношении, стопе надо придать положение под прямым углом, иначе возникнет тугоподвижность в голеностопном сутаве — это гибель для балерины, которая танцует на пуантах. Но понимания всего этого у ассистентов было мало, а Миронова не уточняла. К тому же в СССР не было хороших прогипсованных фабричных бинтов, их не производили. (По всей стране санитарки в больницах накатывали их вручную; гипсовый порошок был плохого качества, с большим процентом серого кальция, с комками. Они просеивали его через обычное сито, потом расстилали бинт, посыпали его порошком и сворачивали. Получался рыхлый комок).

Ассистенты наворачивали на ногу Плисецкой смоченные в воде бинты. Процедура была болезненная — ногу надо поддерживать в правильном положении, каждое сотрясение отдавало в разорванный участок. Квалифицированно, для предохранения кожи от ожога гипсом нужно предварительно смазать её вазелином, потом намотать на ногу мягкую прокладку, а уже поверх неё наворачивать гипсовые бинты. Но этого почти никогда не делали, и Миронова об этом ничего не сказала. Так что гипсовые бинты наложили прямо на замороженную кожу.

Это сказалось уже на следующий день. Плисецкая жаловалась, плакала, просила докторов и профессора помочь, избавить её от боли. Они выслушивали, обещали помочь, а сами считали её жалобы капризами избалованной звезды.

Условия и уход были примитивные: кровать узкая, матрас плохой, встать с кровати она не могла — гипсовая повязка тяжёлая, туалет в конце коридора, а дозваться кого-нибудь было невозможно. Телефона не было (это происходило задолго да появления мобильных телефонов). Поэтому у неё постоянно сидели по очереди то мама Рахиль, то муж, то приятельницы.

Приходил проведать сам директор института академик Мстислав Волков, он был польщён знакомством со знаменитостью, проявил внимание и уговаривал её «немного потерпеть». Но главное — боль, боль. Никто не хотел вникнуть в то, что делалось под гипсом, а там кальций начал разъедать обожжённую хлорэтилом и незащищённую кожу.

Через три дня измученная Плисецкая категорически потребовала снять гипсовую повязку и выписать её домой. Она угрожала, что будет жаловаться министру здравоохранения, а у неё, звезды балета и любимицы правительства, такая возможность была. Когда разрезали и сняли гипсовую повязку, то увидели, что замороженная кожа начала отмирать. Плисецкая пришла в ужас и разрыдалась. Стараясь успокоить, ей наложили повязку с мазью. Приехали её муж Родион Щедрин и партнёр Николай Фадеечев. Они вдвоём несли её на руках к машине, во всём институте не было ни одного кресла на колёсах.

***

Всё это я услышал от самой Плисецкой две недели спустя, когда меня попросили взяться за её лечение. Хотя я работал в том же институте ЦИТО, в другом отделении, но ко времени её травмы я был в отпуске в подмосковном Доме творчества писателей «Малеевка» — заканчивал там писать докторскую диссертацию. Буквально через день после моего возвращения в Москву, мне позвонила добрая знакомая нашей семьи Клара Хренникова, жена композитора Тихона Хренникова.

— Володя, надо срочно спасать ногу Майи Плисецкой.

— Плисецкой? Что с ней случилось?

— Что-то серьёзное с ногой, но её плохо лечат, она недовольна. Тебе позвонит её муж Родион Щедрин. Пожалуйста, возьмись лечить её. Уже даже в правительстве забеспокоились, что с ней, сможет ли она танцевать? Нельзя, чтобы пропала такая нога.

Я не знал деталей, но мне стало ясно, что меня просят взяться за очень непростое лечение. Просьба была приятельская, но она взваливала на меня груз ответственности. Я не был балетоманом, но видел Плисецкую на сцене, восхищался её искусством и понимал её значение.

И вот по просьбе Щедрина я ехал к ним на метро, на станцию «Маяковская», и волновался, какое повреждение ноги я увижу и как мне держаться с Плисецкой? Ореол славы всегда волнует, я по опыту знал, что звёзды искусства очень своевольны — они желают, чтобы им делали только то, что они хотят, вмешиваются в лечение, ничего в этом не понимая, мешают врачам. Я решил, что не стану поддаваться капризам королевы балета, буду вести себя как твёрдый профессионал.

Плисецкая с Щедриным жили на шестом этаже дома № 25, на улице Горького (теперь Тверская), в дорогом кооперативном доме актёров. Дверь мне открыл Родион:

— Мы вас ждём, — помог снять пальто и проводил через гостиную в большую спальню. Там на громадной кровати лежала маленькая женщина, её левая нога была замотана горой каких-то тряпок и шерстяных платков — сама намотала, чтобы греть. Она прожигала меня жгучим взглядом, глаза очень выразительные. В них и надежда, и отчаяние, и мольба. Они протянула слегка хриплым голосом:

— Про вас говорят, что вы делаете чудеса

Я пропустил это мимо ушей, потому что знал манеру московской интеллигенции — преувеличивать.

— Майя Михайловна, расскажите, что случилось и что болит.

Она стала злобно рассказывать про лечение в ЦИТО, даже не понимая всех сделанных там ошибок. Пока она говорила, я осторожно разматывал тряпки. Под ними на ноге был слой какой-то мази и… Мне пришлось сдержать себя, не показать удивление и отчаяние. Главный закон медицины со времени основания Гиппократом — НЕ НАВРЕДИ.

Но Плисецкой сильно навредили.

Нога была отёчная, покрасневшая, по задней поверхности, ниже колена, зияла сплошная язва — чёрные хлопья омертвевшей кожи островками сидели на кровоточащей поверхности. Двигать ногой она почти не могла, её знаменитая стопа бессильно свисала книзу.

Плисецкая впилась в меня громадными глазами, сбоку стоял Шедрин и тоже испытывал меня взглядом. У них уже побывало много специалистов, но никто не помог.

Они ждали от меня действительного чуда. А я сидел в позе «Мыслителя» со скульптуры Родена и думал: что делать? Состояние ноги было отчаянное: большой разрыв важной икроножной мышцы, невозможность двигать стопой, омертвение кожи. Всё было запущено плохим лечением. Любую травму важно сразу начинать правильно лечить, не теряя времени, потом это намного сложней и дольше.

Я прикидывал, что сказать. Нельзя начинать с того, чтобы слишком обнадёжить, но и нельзя запугивать неуверенностью. И чем вообще можно помочь такой ноге? Надо пробовать, что поможет. А она изучала меня глазами и продолжала жаловаться:

— Мне звонила Екатерина Алексеевна Фурцева (это была всесильный министр культуры), она прислала ко мне специалистов из Кремлёвской больницы. Я как народная артистка их контингент. Но они ничем не помогли, только хотели, чтобы я легла в их больницу. А зачем я туда пойду? Я кремлёвским врачам не доверяю. Их набирают только по партийной принадлежности.

Даже поговорка есть: «В «Кремлёвке» полы паркетные, а врачи — анкетные». Я вообще не хочу в больницу, мне хватило мук в ЦИТО. Я устала от боли. Долго ли я буду так мучаться?

Мне ведь надо танцевать, у меня скоро гастроли в Японии. Пожалуйста, лечите меня дома. Не бросайте меня.

«Не бросайте»… Я слушал и думал: хорошо, если ты вообще сможешь танцевать. Но не мог же я сказать это кому — Плисецкой! Я старался не показать своих сомнений, но мне невероятно жалко стало её. Врач никогда не должен быть равнодушным к страданиям своего больного, но слушая страдальческий голос этой великой женщины, я почувствовал глубокое сострадание к ней, как к очень близкому человеку. И решил, что должен бороться за её ногу, вылечить во чтобы то ни стало.

— Майя Михайловна, давайте начнём лечение. Видно будет, как оно пойдёт.

— Когда вы начнёте?

— Прямо сегодня. У меня есть швейцарский препарат — плёнка для лечения кожи. И надо наложить новую гипсовую повязку.

— Я боюсь гипса.

— Этот будет меньше и только на половину поверхности ноги, это называется съёмная лонгета.

— Мой шофёр отвезёт вас и привезёт обратно. Пожалуйста, не бросайте меня!

Был уже поздний вечер, на новой «Волге-21» я ехал в институт и по дороге обдумывал ситуацию.

Как могу лечить Плисецкую на дому? Это ведь не просто визиты, это настоящее хирургическое лечение, требующее ежедневного осмотра и манипуляций. Частной практикой я не занимался, в советской России она была запрещена и даже наказывалась законом.

Я лечил знакомых на дому, но денег с них не брал. Я зарабатывал прилично, был старшим научным сотрудником. К тому же книги моих детских стихов широко печатались. В писательском и актёрском мире у меня были широкие знакомства: моими пациентами были звёзды эстрады Миронова и Менакер, семья Аркадия Райкина, директор цирка Юрий Никулин, композиторы Хренников, Фрадкин. Среди писателей — поэт Леонид Мартынов, Наталья Кончаловская (жена Сергея Михалкова), семья Роберта Рождественского и многие другие.

Эти люди нередко просили меня лечить их и их знакомых, дарили подарки и составляли разные протекции (без протекций жить было тяжело).

Со многими из них мы с моей женой Ириной становились приятелями, встречались домами. Плисецкая в отчаянии звонила многим, хватаясь за советы как утопающий за соломинку, и от Хренниковых услышала про меня. Да, это всё так. Но такого тяжёлого медицинского случая для домашнего лечения, как её нога, у меня ещё не было.

Мы подъехали к институту. Что взять для перевязки ноги? У меня был свой запас плёнки швейцарского препарата «солкосерил» и несколько немецких фабричных нагипсованных бинтов. Это досталось мне с международной выставки «Ортопедия-69» в парке «Сокольники». На ней у меня был стенд: я демонстрировал своё изобретение — искусственный металлический локтевой сустав (В 1967 году я сделал первую в мире операцию замены раздробленного локтевого сустава по своему методу).

Руководство моего института не делало никакой рекламы моему изобретению и этой операции, меня не поддерживали и недолюбливали — я не был членом партии коммунистов, к тому же полуеврей. Но на выставке соседи по стендам, из разных стран, заинтересовались моим суставом.

Англичане даже предлагали купить изобретение (дирекция института отказалась по той же причине, а жаль — это вывело бы меня и наш институт на мировую арену, потом я узнал, что американцы сделали такую операцию на шесть лет позже меня).

Но на той выставке я увидел много полезного и попросил для своей работы этот «солкосерил» и гипсовые бинты

Кроме этого, для перевязок ноги Плисецкой мне было нужно много препаратов и оборудования: новокаин для местного обезболивания, шприцы, иглы, марлевые салфетки, спирт — много всего. В поздний час в перевязочной никого не было, и хоть нельзя брать институтское, я про себя подумал: это возмездие за плохое лечение Плисецкой. И просто всё своровал. Вернулся я в квартиру Плисецкой, нагружённый материалами.

* * *

В тот вечер её роскошная спальня превратилась в перевязочную. Я не знал, куда разложить привезённое оборудование.

— Кладите всё на рояль, — сказала она.

В спальне стоял громадный белый рояль, очень красивый. Он производил впечатление белого слона. Я удивился — вроде бы ему там не место. Она объяснила:

— Это подарок Сола Юрока, знаменитого американского антрепренёра. Я танцевала в Америке, он сказал мне: я на вас сделал хорошие деньги и дарю вам рояль. А у Родиона в кабинете есть свой кабинетный рояль. Гостиная у нас одновременно и столовая, там места мало. Вот мы и поставили его в спальне.

Я разложил всё на рояле и занялся приготовлением процедуры. Сначала я сделал ей новокаиновую блокаду, чтобы снять боль. Одноразовых шприцов и иголок тогда не было, я кипятил их на кухне с помощью домработницы Кати. После обезболивания я очистил кожу от чёрных лоскутов некроза и наложил на язвы плёнки с солкосерилом. По ходу работы я всё объяснял Плисецкой и Щедрину, чтобы им было ясно, что и зачем я делаю.

Потом я обмотал кожу ноги мягкой ватной прокладкой. На кухне я сделал короткую гипсовую лонгетку, намочил её в тазу и бежал с ней через гостиную в спальню, чтобы не забрызгать гипсом пол. Лонгетку я наложил не на кожу, а на прокладку. И придал правильное положение стопе. Когда я держал в руках эту стопу, я думал: сколько миллионов глаз во всём мире с восторгом смотрели на неё, когда Плисецкая танцевала на пуантах «Умирающего лебедя»…