| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

линия жизни...

| |

| Щелкопёр | Дата: Суббота, 14.01.2023, 09:04 | Сообщение # 496 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 339

Статус: Offline

| немного о замечательном Человеке и неповторимом - от Б-га пианисте в воспоминаниях и интервью...

https://youtu.be/jcw4Ke7r0S0

|

| |

|

|

| KBК | Дата: Среда, 25.01.2023, 10:10 | Сообщение # 497 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 145

Статус: Offline

| Летописец замордованной страны

К 85-летию Владимира Высоцкого

Пока мы жили какой-никакой надеждой, пока казалось, что время идет вперед, — стихи Высоцкого были с нами по умолчанию. Они жили в нас, а мы жили в них

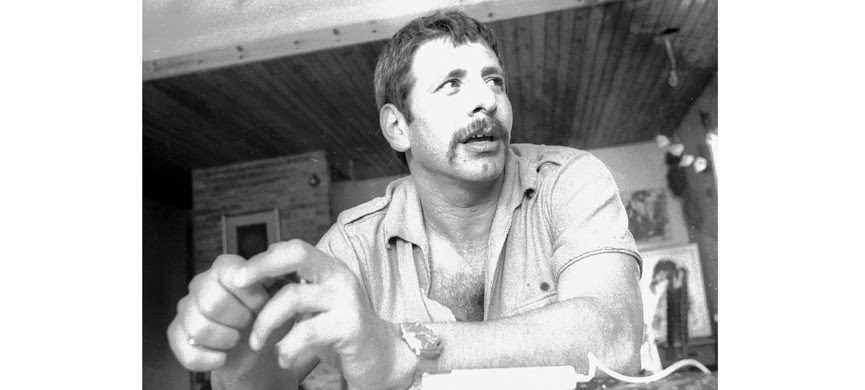

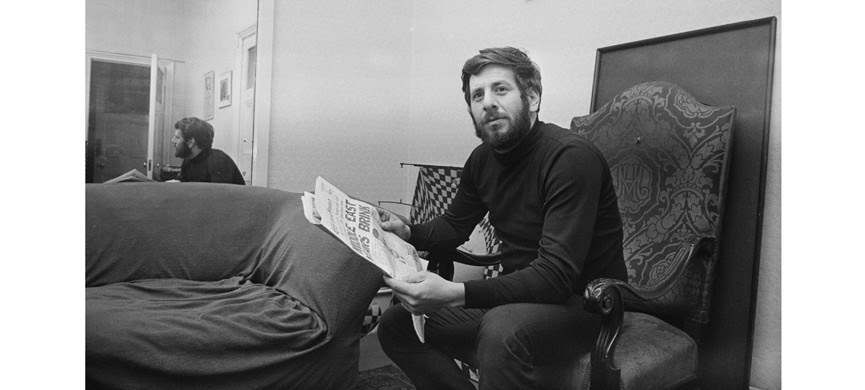

А что, правда не можете представить себе Высоцкого стариком? Почему-то, если человек ушёл молодым, принято говорить, что невозможно представить себе его старым. Как будто «старый» — это ругательство.

Высоцкого представить 80-летним проще, чем многих других, — он настолько мудр в своих песнях, что 80 лет ему даже пошли бы. Он стал бы седым и отпустил бороду, а морщин бы не было вовсе.

Был бы по-прежнему поджарым и складным, а хрипоты стало бы меньше, потому что пел бы чуть тише — всё-таки силы уже не те. Радовался бы перестройке, агитировал бы за Ельцина, но после первой чеченской разочаровался бы в нём и (как хочется надеяться!) плевался бы при слове «Путин»...

Одно хорошо несомненно: что Владимир Высоцкий не родился раньше, чем родился, — тогда бы он остался только на бумаге, в поэтических сборниках, в воспоминаниях и в скудных трескучих записях. И, скорее всего, наша жизнь сложилась бы иначе. Мы бы читали его стихи, как читают любые другие стихи, и не знали бы, как они звучат под аккорды в хриплом темпераментном исполнении. Не факт, что мы бы так уж полюбили эти стихи.

Чем дальше уходит в вечность Высоцкий, тем удивительным образом становится ближе — связь не только не теряется, но и крепчает. Он был Пророк — вот такой совсем не похожий на пророка, современный, в джинсах, неправильный человек, пьющий, курящий. Он даже умер в неправильный момент — в Москве шла чёртова Олимпиада, по городу шастали толпы иностранцев, и похороны Поэта попытались превратить в позорное полуподпольное действо. На Таганке, вокруг неё и потом — на Ваганькове и рядом рыдали тысячи и тысячи людей, а власти упорно делали вид, что ничего не случилось. Высоцкий лежал в гробу спокойный и немного насмешливый. Казалось, что он сейчас подмигнет и скажет: «Я же всё это знал и вам говорил».

Сообщение отредактировал KBК - Среда, 25.01.2023, 10:34 |

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Четверг, 02.02.2023, 10:59 | Сообщение # 498 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

| Александр Городницкий

ВОЙНА

На время войны замолчи, поэт,

Так было всегда и днесь.

Война это быт, которого нет,

И жизнь, которая есть.

Ракета, означившая рассвет,

Плохую приносит весть.

Война это сон, которого нет,

И холод, который есть.

Поспешно на бруствер, комроты вслед,

В атаку не вздумай лезть.

Война это доблесть, которой нет,

И смерть, которая есть.

Уткнулся в землю лицом сосед,

Напрасных потерь не счесть.

Война это помощь, которой нет,

И подлость, которая есть.

Оставь в тылу как ненужный бред

Понятия "долг" и "честь", --

Война это стыд, которого нет,

И грязь, которая есть.

Не требуй ни званий, ни эполет,

На гвоздик ремень повесь.

Война это орден, которого нет,

И рана, которая есть.

Не слушай писак тыловую лесть

О подвигах славных лет.

Война -- костыли, которые есть,

И ноги, которых нет.

На склоне дней о цене побед

Статьи не стремись прочесть.

Война это правда, которой нет,

И ложь, которая есть.

=======================

а здесь можно ознакомиться с интервью семилетней давности, и узнать некоторые подробности жизни этого замечательного и талантливого человека:

https://www.svoboda.org/a/27051351.html

|

| |

|

|

| Сонечка | Дата: Суббота, 11.02.2023, 08:44 | Сообщение # 499 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 563

Статус: Offline

| Истории из библиотеки

В начале 1990‑х я работал в организации, которая занималась распространением культуры идиша и располагалась в старом здании в центре Тель‑Авива. Там же действовала библиотека на идише и чтобы попасть в библиотеку, нужно было пройти через комнату, в которой я работал.

Пожилые люди приходили туда менять книги. Иногда некоторые из них обращались ко мне: «У вас есть немного времени? Можно перемолвиться парой слов на идише?»

По глазам тех пожилых евреев было видно, насколько они истосковались по разговору на идише, как отрадно им было слышать собственный голос, произносящий слова на этом, самом родном для них языке. И не столь важна была тема беседы, главным было поговорить на идише и получить от этого немного удовольствия.

Тогда я услышал море историй. И каждая новая была более захватывающей, чем предыдущая.

В определённый момент мне стало казаться, что эти хлебнувшие жизни люди сами по себе — уникальная живая, дышащая библиотека. Каждый из них — открытая книга, которую лишь сама судьба была способна написать.

Некоторые из тех евреев и их рассказы буквально врезались в мою память и время от времени продолжают будоражить моё воображение.

Зачастую я спрашивал себя: «Что общего в их жизненных историях? Какие тайны они раскрывают и что остается всё ещё скрытым? Что можно из них почерпнуть?»

Иногда на ум приходили строки из сонета Ицика Мангера:

Старики в синагоге

Разобраться пытаются в Б‑ге,

Гладят бороды, морщат лбы:

— Мы ищем Тебя ещё с детской поры,

Мы славим Тебя, каждый день не забыт,

Но Ты всё ещё скрыт.

Очень хотелось разгадать эту загадку, но каким‑то странным образом слово «сод» (тайна) — переплелось и соединилось в моём сознании со словом «нэс» (чудо).

Почти каждый из тех пожилых людей был уцелевшим в Холокосте. И тот факт, что после всех выпавших на их долю испытаний они выстояли и нашли в себе душевные силы продолжать жить дальше, уже был чудом, а не чем‑то самим собой разумеющимся.

Но кроме этого общего, объединяющего чуда каждый из них располагал своим собственным, личным чудом, нередко выглядевшим странным, находившимся в буквальном смысле на стыке реального и невероятного.

* * *

Иногда приезжал в библиотеку скромный, интеллигентный человек из Гиватаима. Звали его Йеуда. Все годы своей жизни в Израиле он проработал учителем, некоторое время был директором школы.

Родился он в маленьком местечке в Галиции, на берегу Днестра, где‑то в районе города Коломыя.

Йеуда рассказал мне, что насобирал огромную коллекцию петухов: картины, фигурки, статуэтки всевозможных цветов из дерева, фарфора, стекла, различных сортов камня. Сам он на протяжении всей жизни тоже рисовал петухов. Каждый уголок в его доме был полон этими изображениями.

Однажды в беседе он открыл мне загадку своего странного увлечения.

В июне 1941 года Йеуда окончил первый курс Львовского пединститута, за несколько дней до нападения нацистской Германии на Советский Союз. На летние каникулы он вернулся в родное местечко...

В начале июля нацисты оккупировали эти места. После страшных месяцев мытарств и жутких тягот в гетто и трудовом лагере среди еврейских жителей местечка провели селекцию: их разделили на несколько групп и затолкали в огромные амбары.

С этого момента Йеуда больше не видел ни своих родителей, ни других родственников. Целые сутки простояли сотни мужчин в амбаре, спрессованные, как селёдки в бочке. На следующий день их вывели и погнали в сторону железнодорожной станции. Там уже было огромное количество евреев из окрестных местечек. По всей округе слышались звуки стрельбы, плач, душераздирающие крики евреев, ругань немцев и местных полицаев, лай собак, в самом диком созвучии и адском переплетении.

Тысячи евреев погрузили в товарные вагоны. Йеуда и пара его друзей поняли, где находится конечная цель этого поезда. Шло лето 1942 года, и к тому времени ангел смерти уже широко распростёр над галицийским еврейством кровавое слово «Белжец» .

В вагоне царило обречённое молчание. Большинство евреев были душевно измождены. Они ни на что не реагировали, у них почти не было сил на разговоры друг с другом.

Йеуда с друзьями приметили небольшое окошко, закрытое металлической решёткой. Вопреки всем сомнениям они решились выломать решетку и попытаться выпрыгнуть из вагона через узкое окошко. Они напрягли остатки сил, сумели вытолкнуть решетку и один за другим выскочили из поезда на полной скорости. Был поздний вечер, ночная тьма поглотила их и укрыла своим чёрным покрывалом.

На рассвете Йеуда обнаружил себя лежащим посреди кукурузного поля, недалеко от железнодорожной линии, в полном забытьи. Он был ранен, окровавлен, практически на последнем издыхании...

Вдруг рядом с собой он услышал кукареканье петуха. Голос его был настолько близок и отчётлив, что вернул его к осознанию реальности. Еле живой парень понял, что петух находится где‑то совсем близко от него. Йеуда ощутил, что его лицо полностью опухло, и было невозможно открыть глаза. Но петух продолжал кукарекать. Несчастному казалось, что голос петуха стал более сильным, громким, даже нервным...

В определённый момент петух уже не кукарекал, а неистово орал. Этот крик буквально вынудил парня с огромным усилием приоткрыть глаза и осознать, что наступило утро и нужно направляться в сторону леса, иначе в поле придут селяне и наверняка сдадут его полицаям.

С тех пор в Йеуде поселилось убеждение, что тот петух спас ему жизнь. Он часто видел в своих снах этого ангела‑спасителя в образе петуха, который кукарекал над ним, пока он не открыл глаза.

Йеуда так и написал в своём стихотворении:

В детские годы

Дрожащими руками переносил я на тебя

Мои грехи.

Но в этот раз, петух, ты — не искупление мое,

Ты — избавитель мой.

Спас меня от горькой смерти, ангел‑хранитель мой.

Своим голосом ты отвратил

Казнь от меня.

Крича изо всех сил,

Ты к жизни пробудил меня.

* * *

Ханан был одним из «молодых» посетителей идиш‑библиотеки. Живчик лет около шестидесяти со смешливым лицом, всегда в хорошем настроении, любил шутить, не брезговал резким словцом.

Однажды, придя в библиотеку, он принёс с собой пакет, осторожно развернул жёлтую обёрточную бумагу и показал мне содержимое. Я увидел кнут, сплетённый из толстых полос кожи, с деревянной ручкой, на которой были выцарапаны две буквы — алеф и мем (А М).

«Видишь этот кнут? — спросил меня Ханан, на этот раз с серьёзным лицом, а не в обычной для него шутливой манере. — Это самая дорогая вещь из всего, что у меня есть. Если бы мне за него предложили все богатства мира, я не расстался бы с ним. Благодаря этому кнуту жива сегодня моя семья, которая состоит из трёх братьев с жёнами, детьми, внуками, — целое племя, насчитывающее, не сглазить бы, около пятидесяти человек. Кнут всегда выставлен у меня в буфете, на самом почётном месте в моём доме».

Ханан, видимо, разглядел, насколько я был удивлён, и без промедления принялся рассказывать историю своей семьи.

«Моего отца звали Шмуэль. Он родился в бедной хасидской семье в галицком местечке. Когда‑то это была Польша, сегодня — Украина. Ты ведь знаешь историю этих мест…» — так он начал свой рассказ.

К тринадцати годам Шмуэль, отец Ханана, остался круглым сиротой. В то время в бедных еврейских местечках люди вели себя несколько иначе по сравнению с сегодняшними нравами. Старая пословица гласит: «Среди евреев не пропадешь»...

Бедного сироту не бросили на произвол судьбы. Его взяли в бейс‑мидреш, разрешили там спать, кормили. Он, в свою очередь, был крепким, здоровым парнем и помогал старому шамесу: носил воду, колол дрова, выполнял разные работы. Но каждую свободную минуту он садился в уголочке и прислушивался, как ребе учит Тору со своими хасидами. Он старался запомнить каждое слово, которое исходило из уст ребе, чувствуя огромное уважение к нему и интерес к хасидизму.

Шмуэль никому не мешал, был тихим мальчиком, делал свою работу, и мало кто оглядывался на бедного сироту.

Так прошло несколько лет. Однажды при изучении Торы ребе задал трудный вопрос, но никто из хасидов не знал ответа, только Шмуэль набрался смелости и ответил из своего уголка.

Удивлённый ребе стал его экзаменовать, и вдруг оказалось, что этот тихий парень‑сирота — находка, настоящий знаток. Тогда ребе достал тот самый кнут с двумя выцарапанными буквами, являющимися инициалами его собственного имени, протянул Шмуэлю и сказал: «Возьми, парень, этот кнут. Он принесёт тебе благословение и будет всегда выталкивать к жизни».

Эта история быстро разнеслась среди хасидов ребе.

С тех пор к молодому Шмуэлю стали проявлять уважение и при каждой возможности просили потрогать ручку кнута с инициалами ребе.

При упоминании об этом Ханан нежно прошёлся пальцами по всей длине кнута и заметил: «Кнут был намного длиннее. За долгие годы он просто ссохся, думаю, от него половина осталась. Ведь этой истории уже почти семьдесят лет. И можешь верить или нет, но благодаря этому кнуту мой отец поднялся.

Ведь он привык вкалывать с раннего детства. Сначала он работал кучером на кого‑то, потом скопил денег, купил лошаденку и сам стал балигулой, а позже торговал лошадьми.

В те годы о нём говорили: счастье ему подфартило, всё у него идёт как по маслу. Он женился на приличной девушке, построил красивый дом, у него родились три сына, я — самый младший...

Но таково уж еврейское счастье: даже если жизнь тебе улыбнулась и позволила лизнуть немного мёда, всё не может пройти гладко, и в бочку мёда обязательно должна попасть ложка дегтя…» — Ханан горьковато улыбнулся.

В 1939 году Советы «освободили» Восточную Галицию, и местечко Шмуэля тоже не избежало этой участи.

В один из первых дней после так называемого советского освобождения Шмуэль вернулся домой с работы и увидел свою жену заплаканной. С тремя детьми она сидела на узлах около дома.

Захлебываясь от слёз и горя, женщина рассказала, что какой‑то офицер НКВД «положил глаз» на их дом. Он принёс документ на русском языке с печатью и заявил, что их дом экспроприируется в пользу советской власти и у них есть час, чтобы собрать пожитки и убраться.

Услышав эту горькую весть, Шмуэль ворвался в дом, несмотря на то, что испуганная жена всеми силами, обливаясь слезами, пыталась удержать его. Увидев энкаведешника, он начал хлестать его тем самым кнутом до крови. Если бы советские военные не услышали гвалт, не вошли и не скрутили Шмуэлю руки, он бы успел добить обидчика. Тот, в свою очередь, жутко обозлился и немедленно приказал выслать Шмуэля и всю его семью в Сибирь.

«Сейчас ты уже понимаешь, — Ханан подмигнул мне, не переставая поглаживать рукоятку, — каким образом вот этот кнут нас вытолкнул к жизни, как и пророчествовал ребе?

Если бы мой отец не исполосовал на ремни офицера НКВД, вся наша семья осталась бы в местечке и разделила судьбу оставшихся там евреев. Ведь из них не уцелел никто».

Ханан остановился, на мгновение задумался и продолжил: «Около месяца мы поездами тащились в Сибирь. Я мало что помню из того времени, был слишком мал, но знаю всё это из рассказов, которые многократно слышал в семье. Нас привезли в Алтайский край. Там на допросе отца спросили, что он умеет делать, кто по профессии? На что тот ответил: “Я конюх, извозчик, умею погонять лошадей”, — и при этом показал свой кнут…

И вновь кнут вытолкнул нас к жизни.

Мы были направлены в колхоз на Алтае, в далёкую заброшенную деревню. И отец действительно там работал конюхом, мать готовила для тамошних рабочих. Когда в крупных городах люди пухли от голода, умирали, как мухи, мы там, в деревне, были сыты, насколько это вообще было возможно в тех условиях. По крайней мере хлеб с картошкой и пара луковиц у нас были...

В 1946 году нам, как бывшим гражданам, разрешили вернуться в Польшу. Там, кстати, я три года учился в еврейской школе и с тех пор влюблён в литературу на идише.

Но при первой же возможности мы уехали в Израиль. Осенью 1954 года прибыли кораблем в хайфский порт, откуда нас послали в только что созданную маабару, в Кирьят‑Гат. Условия там были жуткие. Я не должен тебе рассказывать, наверное, ты читал об этом. Вокруг пустыня, в буквальном смысле — ничего, жизнь в палатках. И здесь снова пришёл на помощь кнут.

В один из дней, взяв его, отец сказал: “Я еду в Тель‑Авив, мне нужно кое с кем повидаться”.

Мы были в недоумении, ибо ни родственников, ни знакомых у нас там не было. Все погибли в местечке в Галиции.

Позже оказалось, что отец поехал в Тель‑Авив, чтобы выяснить, нет ли там кого‑либо из хасидов того самого ребе, который благословил его.

И он нашёл‑таки небольшую синагогу, где собиралась пара миньянов хасидов, каждый из которых каким‑то чудом уцелел и спасся. Отец пришёл туда, рассказал им свою историю и в доказательство того, что говорит чистую правду, показал кнут с выцарапанными на ручке инициалами ребе.

В той синагоге хорошо знали историю про кнут. Хасиды очень воодушевились, они восприняли отца как живую весть от ребе, ниспосланную им с небес. Ведь их ребе вместе со всем своим двором тоже взошёл на кидуш а‑Шем...

Они назначили отца служителем синагоги, а к ней был пристроен маленький домишко, где мы и жили в первое время. Таким образом мы перебрались в Тель‑Авив. И в той хасидской синагоге мой отец прослужил до последнего своего дня. Он скончался пятнадцать лет назад. Лёжа на смертном одре, перед тем как испустить дух, он буквально прошептал мне на ухо: «Береги кнут. Он выталкивает к жизни».

* * *

Когда я впервые увидел Давида, то проникся к нему чувством жалости. Еврей в почтенном возрасте, далеко за восемьдесят, хромал на левую ногу, тяжело опираясь на палку. Ему приходилось совсем нелегко подниматься на второй этаж, где находилась библиотека.

Когда я увидел его во второй раз, то предложил ему впредь окликать меня снизу, я с удовольствием спущу нужные ему книги. Либо чтобы он предварительно позвонил, и я привезу их прямо ему домой.

Он жил в Рамат‑Гане, а мне это было по дороге. На это моё предложение он ответил: «Я очень благодарен тебе за готовность помочь, но прийти самому в еврейскую библиотеку — это почти единственное удовольствие, которое у меня осталось. Запах старых книг для меня дороже любого парфюма, ведь здесь особый микроклимат. Пожелтевшие книги в этих стенах напоминают мне старый дом, прошлую еврейскую жизнь, которой больше нет…»

Слушая Давида, я буквально был заворожён его идишем. В моих ушах он звучал настолько по‑родному, по‑домашнему, что я почувствовал некий языковой экстаз. Позже я понял, почему был так опьянён, слушая его речь. Он был из Бердичева, одного из любимейших мною мест на Земле, города, в котором я провёл свое раннее детство.

Этот человек меня особенно заинтересовал.

Слушать его было нечто большее, чем просто внимать интересному рассказу. Его воспоминания о Бердичеве побудили меня услышать эхо собственной родословной, нащупать невидимую нить поколений моей семьи.

Сам образ Давида только усиливал это ощущение. Высокий, стройный старик, поистине из гущи народной, с глубоко посаженными глазами, которые излучали невероятное количество добра и света. Получив новые книги, он присаживался в комнате, где я работал, и пролистывал их. При этом он улыбался от удовольствия, спеша ощутить вкус чтения новой книги, будто лакомился ею.

«Я не учился ни в каком университете, — сказал он мне однажды. — В моё время тот, кто не имел возможности учиться, становился самоучкой. В годы моей молодости центральным местом в нашей жизни была библиотека. После трудового дня еврейская рабочая молодёжь, парни и девушки, сходились там. Читали, обсуждали, спорили, влюблялись…

Как только поступала новая книга, тут же составляли лист ожидания, и каждый получал её не больше чем на неделю. Э‑э‑э… Когда‑то мы действительно были народом книги…» — вздохнул Давид и, кажется неожиданно для себя самого, стал рассказывать историю своей жизни:

«Моя семья жила в Бердичеве на протяжении нескольких поколений. Каждый камень там знает меня, — с гордостью говорил он, — хотя особой родословной я не отличаюсь. Я родился на знаменитых Писках в семье сапожника. Мы были одной из тысяч бедных семей, которые там жили. Не зря ведь и Менделе Мойхер‑Сфорим, и Шолом‑Алейхем описывали бердичевские Писки, когда хотели отобразить жизнь еврейской бедноты.

На моё детство и юность пришёлся весь “компот” с революцией, погромами, гайдамаками, Гражданской войной. Всё это немало будоражило моё юное сознание. Я стремился найти правду, равенство и братство между людьми, чтобы они перестали издеваться друг над другом, унижать и пить кровь один из другого.

Именно поэтому коммунистические лозунги звучали в моих ушах очень привлекательно. То, что Ленин, а потом и Сталин проповедовали, было для меня свято. Я наивно верил, что большевики принесут избавление в этот мир, поскольку они и есть Мошиах, только красного цвета».

Давид говорил не спеша, время от времени делал паузы, стараясь отдышаться: «Отец обучил меня сапожному ремеслу, чтобы дать профессию в руки, которой я мог бы заработать себе на кусок хлеба. Так было принято когда‑то в бедных семьях.

Но советская власть требовала чего‑то другого, и в возрасте шестнадцати лет я пошёл работать на фабрику. Работал много и тяжело, веря, что тем самым я приближаю коммунизм. В середине тридцатых я вступил в партию, женился, у меня родилась девочка. Тогда это называлось “жить прилично”.

В первые дни войны я успел эвакуировать жену и ребёнка в район Ростова, веря, что немцы туда не дойдут. Но, увы, там они и погибли…»

Лицо Давида покраснело, в его глазах блестели слёзы. Он хотел ещё что‑то сказать, но спохватился и после паузы продолжил:

«Меня мобилизовали на фронт, и я прошёл всю войну до последнего дня, несколько раз был ранен. Левая нога хромает после ранения в 1945 году.

Когда я вернулся с фронта домой, вместо города увидел груду камней. Сердце истекало кровью от тоски по жене и дочери. Боль за них была до такой степени невыносимой, что я буквально потерял волю к жизни. Но, как говорится, если Б‑г продлевает годы, то нужно тянуть лямку.

Мой знакомый по партийной организации, который хорошо знал меня ещё до войны, стал большой шишкой среди районного начальства. Он предложил мне стать директором райзаготскота, конторы, по делам которой я должен был разъезжать по сёлам, скупать у селян коров, коз, овец, птицу и развозить всё это по колхозам.

Я, кстати, неплохо разбирался в тех вещах и начал работать. Каждое утро за мной приезжала бричка с извозчиком. Начальство меня ценило. Позже я сошёлся с женщиной, муж которой погиб на фронте, у неё была дочь. Я переехал жить к ним. В те годы в городе мне многие завидовали, приговаривая: “Давид сделал успех”.

Но настал жуткий 1952 год. В Москве расстреляли еврейских писателей, антисемитизм бушевал на каждом шагу. После той страшной Катастрофы мы должны были пройти ещё и через это.

Евреи ходили с опущенными головами. Те, кто только вчера были добрыми друзьями, стали избегать встреч, отворачивались. Тогда я хорошо выучил правило о том, что ни на кого нельзя полагаться. Вчерашние друзья в мгновение ока становились врагами. Ни за что ни про что…

У нас была общая кухня с соседкой — украинкой Надей. Все годы мы жили с ней, как родственники, секретов друг от друга не имели. Двери комнат были всегда распахнуты. Её дети кормились у нас. Но когда началось “дело врачей”, а радио с утра до ночи трубило про “героический” поступок Лидии Тимашук, наша соседка вдруг стала бегать по квартире и с пеной у рта истерично вопить: “Як же може бути інакше, якщо жидів у Кремль запустили?”

И я, фронтовик, который каждый день смотрел смерти в лицо, вынужден был опустить голову и молчать…

В начале лета 1952 года, до того как разгорелось “дело врачей”, меня вызвал к себе первый секретарь райкома. Он хорошо знал меня и всегда относился с уважением, но вдруг совершенно неожиданно сказал: “Товарищ Ярошевский, показатели вашей работы оказались не только лучшими в нашей Житомирской области, но и одними из самых высоких во всей Украинской республике. Райком партии единогласно постановил представить вашу кандидатуру министерству в Киеве на награждение медалью “За трудовое отличие”...

Честно говоря, я не слишком обрадовался этому известию, какое‑то внутреннее чувство заставило меня беспокоиться. Интуиция подсказывала, что в такое время было бы здоровее без их медалей и без всего этого тарарама. И началось длительное ожидание. Из Киева не отвечали ни да, ни нет…

Через полгода, уже в 1953 году, из министерства пришло указание — вместо награды уволить меня с работы. Когда секретарь райкома сообщил мне об этом, он опустил голову, не имея смелости поднять глаза.

Не ожидая такого удара, я буквально впал в истерику. Вообще‑то я не из плаксивых, но когда вернулся домой из райкома, слёзы сами лились, не прекращаясь, пока я не приложился к бутылке, чтобы хоть как‑то забыть эту обиду.

Моя жена всеми силами пыталась меня взбодрить, но ничего не помогало, удар был слишком тяжёлым.

Прошло несколько дней после моего увольнения, и я получил повестку. Меня вызывали “туда”, то есть в МГБ, будь оно проклято! — при этом Давид на мгновение саркастически улыбнулся. — Прихожу я туда в костюме, обвешанном военными орденами и медалями, и вижу: напротив меня сидит жлоб, встреть которого я на улице, тут же перешёл бы на противоположную сторону. И говорит он мне следующее: “В принципе у меня к вам единственный вопрос: почему вы носите нееврейскую фамилию?”

Ты слышишь??? Ни больше и ни меньше!!!

Я был ошарашен, ожидал всего, но не такого идиотского вопроса. Вначале я подумал, что он шутит, но, взглянув на его морду, понял, что он вполне серьёзен. И я ему ответил: “Фамилию я получил в наследство от моего отца, а он — от своего. Оба похоронены на здешнем бердичевском кладбище. Я могу вам показать могилы, выкопайте их и задайте им этот вопрос. Больше мне нечего вам ответить”.

Меня продержали там шесть часов, но выпустили, с ухмылкой: “Пока вы можете быть свободны…”

Придя домой, я застал мою жену, опухшую от слёз. Она была уверена, что больше мы уже не увидимся. А я был настолько подавлен, что… решил свести счёты с жизнью. Я сам спрашивал себя: “После всего пережитого я должен пройти ещё и эти унижения? Я должен стесняться выйти на улицу? Или сидеть в квартире и беспрестанно слышать антисемитскую ругань соседки? После такого почёта и уважения, какие у меня были в городе, — ходить с опущенными глазами и искать хоть какой‑то заработок? Ждать, чтобы кто‑то сжалился надо мной? В чём я провинился?..”

Внутренняя обида и стыд разрывали меня на куски, и я однозначно решил, что жизнь потеряла всякий смысл и незачем больше тянуть эту лямку.

Я пошёл спать с твердым решением, что завтра покончу со всем этим. Нужно только подумать, как сделать это легче для себя и не слишком навредить моей второй семье, которую я оставляю.

И вот мне снится моя погибшая от немцев дочурка. Я вижу её очень отчётливо. Она машет мне ручкой и говорит: “Папа, нельзя тебе этого делать. Приди и отыщи меня…”

Этот сон меня огорошил. Я встал утром и сказал жене, что должен уехать на время, чтобы не лишиться рассудка. Я действительно уехал в Ростовскую область, туда, где погибли моя первая жена и дочь, отыскал братскую могилу, выплакал там всю мою душу, потом временно устроился в заброшенной станице, без всякой регистрации. Там я работал, пережидая это тяжелое время...

Через пару дней после моего отъезда из Бердичева ночью в нашу квартиру нагрянули, чтобы меня арестовать. Если бы не тот сон, который выгнал меня вовремя из дома, я бы, скорее всего, сейчас не разговаривал с тобой. Моё святое дитя пришло во сне и спасло меня.

Только когда усатый бандит сдох и открылся весь блеф вокруг “дела врачей”, можно было свободнее вздохнуть. Примерно через полгода я вернулся домой. Меня восстановили на прежней должности, на которой я и проработал до выхода на пенсию».

Давид задумался на мгновение, посмотрев куда‑то вдаль затуманенным взглядом, потом качнул головой и сказал: «Ну что я уселся здесь и, как тётка, рассказываю мансы? У меня ведь есть целое сокровище — столько чтива! Надо идти домой и взяться за книгу».

* * *

С тех пор как я услышал эти истории, прошло почти тридцать лет. Но они глубоко засели в моей памяти.

Каждый раз они ставят передо мной острые вопросы о круговерти еврейских судеб, о чудесах, которые сопровождают жизнь каждого из нас, и о том, что каждый ищет этим чудесам другое название. Один называет это случаем, другой — судьбой, а третий — Б‑гом.

Название не столь важно.

Но всё чаще приходит на ум мысль, что даже если еврей хочет быть самым что ни на есть светским человеком, всё равно в том затаённом уголке своей души он всегда будет искать Б‑га.

Как же верно писал в своем стихотворении об этом Аарон Цейтлин:

…Быть евреем означает — вечно бежать к Б‑гу,

Даже если ты убегаешь от Него…

…Быть евреем означает — не уметь отойти от Б‑га,

Даже если хочешь этого,

Не уметь перестать молиться,

Даже по окончании всех молитв…

Мордехай Юшковский.

Перевод с идиша его же, ноябрь 2020

Сообщение отредактировал Сонечка - Суббота, 11.02.2023, 09:26 |

| |

|

|

| Златалина | Дата: Среда, 08.03.2023, 10:48 | Сообщение # 500 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 319

Статус: Offline

| Выдающийся израильский актёр, лауреат Премии Израиля, двукратный обладатель "Золотого глобуса" Хаим Тополь скончался в возрасте 87 лет в Тель-Авиве.

Он был единственным израильским актёром, номинированным на "Оскар".

Хаим Тополь снялся в десятках фильмов в Израиле и США.

Среди самых известных его работ - "Скрипач на крыше", "Салах Шабати".

Родился Хаим Тополь в Тель-Авиве, детство его прошло на Флорентине, где его воспитательницей в детсаду была Ямима Авидар-Черновиц - известная детская писательница и лауреат Премии Израиля.

Это сегодня там израильская богема эпатирует саму себя, изображая близость к народу. А в 1940-х на Флорентине обреталась городская голытьба. Его отец Яаков был членом подпольной организации «Эцель», и от него Хаим Тополь унаследовал правые политические взгляды, которым остался верен всю жизнь. Для мира израильского искусства это явление довольно редкое: из всех актеров, которых мне довелось знать, таких же взглядов придерживался разве что замечательный комик Сефи Ривлин – тоже, увы, покойный.

Долгое время все в жизни Тополя было обычным. Подростком он из чистого любопытства пришел в самодеятельный театр, втянулся и после призыва попал в армейский ансамбль. Демобилизовавшись, вместе с будущим великим актером и режиссером, а потом ультраортодоксальным раввином Ури Зоаром создал Хайфский театр.

К 25 годам Тополь стал сниматься в кино. В 1964-м ему досталась главная роль в культовом израильском фильме «Салах Шабати». Это принесло ему «Золотой глобус» за лучший дебют и мировую известность.

После грандиозного успеха с "Салахом Шабати" Хаима Тополя заметили в киномире и в 1966 году он впервые сыграл в англоязычном фильме "Отбросить огромную тень" вместе с Кирком Дугласом...

«В 1967 году, – рассказывал мне Тополь, – в Лондонском Королевском театре решили поставить мюзикл “Скрипач на крыше”. Стали искать актера на роль Тевье-молочника, и кто-то предложил пригласить на эту роль “того израильтянина, который играл Салаха Шабати”. Вот так и вышло, что в один из дней я получил приглашение на кастинг в Лондон.

Мне изначально было понятно, что из этого ничего не выйдет. Хотя бы потому, что английского я вообще не знал. Но я подумал: “А почему бы на халяву не смотаться в Лондон, раз уж они сами приглашают?!” И поехал. Явился на пробы, услышал свое имя. Подошел, а мне в ответ: “Простите, я вас не звала! Мне сейчас нужен тот израильтянин, который Салаха Шабати играл, пожилой такой…” “Так я его и играл!” – отвечаю я и вижу, как у всех вытягиваются лица».

Тополю было тогда 28 лет, и никто не мог поверить, что это он так точно сыграл 60-летнего. Но в итоге, конечно, его оставили играть. Несмотря на английский, который он за год репетиций все-таки выучил. Так в 1970-х годах Хаим Тополь стал одним из ведущих актеров Лондонского Королевского театра.

«Не скажу, чтобы мне в Англии очень уж нравилось, – признавался мне Тополь. – Но работать было интересно, да и платили прилично...

А потом ко мне в гримерку временно “подселили” уже не молодого английского актера. Какое-то время мы почти не общались, но однажды разговорились. Узнав, что я из Израиля и мой отец был членом еврейского подполья, он сказал: “Правда? А я до 1948 года служил в британской полиции в Палестине и ломал рёбра такому еврейскому дерьму, каким был твой отец!”

Кровь бросилась мне в голову после этих слов. “Если ты ломал рёбра моему отцу, то я тебе сейчас разобью твою антисемитскую морду!” – сказал я. И сдержал свое слово.

В общем, грянул грандиозный скандал, и хотя никто не требовал моего увольнения, я ушёл из Королевского театра и вернулся в Израиль»...

Тополь был среди основателей Хайфского театра, который начал работу в 1960 году. Спустя год он дебютирует в кино, сыграв Миху в драме Питера Фрая "Мне нравится Майк". Следующей его работой стало "Эльдорадо" Менахема Голана, где его партнёршей была Гила Альмагор.

После номинации на "Оскар" карьера Тополя получила дополнительный импульс. Он много снимается, создав образ доктора Ганса Заркова во "Флэш Гордоне", Милоса Коломбо в "Только для ваших глаз", Дмитрия Голднера в "Куини", профессора Макса Келада в "Непридуманных историях".

Хаим Тополь ещё раз сыграл Тевье-молочника, на этот раз в бродвейском спектакле "Скрипач". Роль в постановке принесла актёру номинацию на театральную премию "Тони"...

Вернувшись в Израиль, Тополь снялся в нескольких фильмах, сыграл в спектаклях театра "Гешер", занимался озвучкой фильмов. Среди прочего, его голос звучит в первых двух фильмах о Гарри Поттере. Он опубликовал две книги, в том числе автобиографическую "Хаим рассказывает о Тополе" (Chaim Topol on Topol), основал поселок (כפר נהר הירדן) для детей с тяжёлыми заболеваниями, а также ассоциацию помощи детям с особыми потребностями.

В последние годы Хаим Тополь страдал от болезни Альцгеймера.

Он умер в своем доме в окружении близких людей. О времени похорон пока информации нет.

У Хаима Тополя с супругой Галией Тополь трое детей - сын Омер и дочери Эди и Анат.

|

| |

|

|

| Kiwa | Дата: Четверг, 06.04.2023, 13:03 | Сообщение # 501 |

настоящий друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 698

Статус: Offline

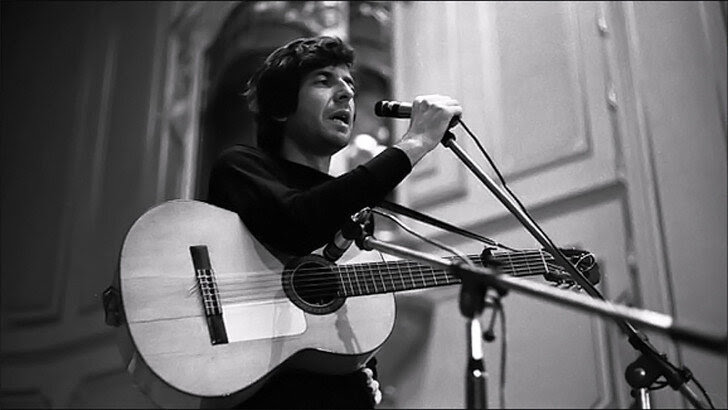

| Его путь был предопределён: окончить университет, получить уважаемую профессию юриста, продолжить семейное дело, найти порядочную девушку из хорошей семьи, жениться, нарожать кучу детей, а до этого - жить с мамой.

Все его знакомые по еврейской линии жили с мамами - и в тридцать, и в сорок лет...

Леонард Коэн родился в канадском Монреале в 1934 году в обеспеченной еврейской семье, владевшей известным брендом готовой одежды.

Его отец, Натан Коэн, выходец из Польши, умер, когда Леонарду было девять лет. Мать, Маша Клоницкая, эмигрантка из Литвы, воспитывала Ленни и его сестру Лорку одна.

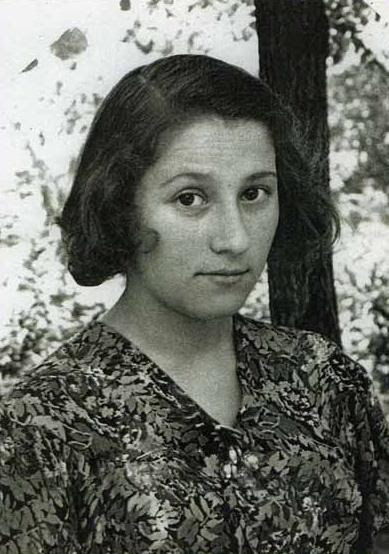

Леонард Коэн в детстве

Дедушка Леонарда был на весь мир знаменит своими толкованиями Торы. С ранних лет Коэн ходил в религиозную еврейскую школу и одно время даже подумывал о том, чтобы стать священником.

Все Коэны на свете происходят от Аарона, старшего брата пророка Моисея, это всем евреям известно...

Но вместо этого Ленни стал поэтом и после университета ушёл из дома. После каждой студенческой вечеринки именно Коэн уходил с самой красивой девушкой. Правда, и бросал он их тоже первым. Но на него редко были в обиде: он так красиво обставлял свои расставания и с большинством своих пассий поддерживал тёплые дружеские отношения.

Только Анна Шерман бросила его сама. Как давно это было! Монреаль, 1957 год, поэтические чтения... Анне хотелось семью, детей, к тому же она была старше его. А что он мог ей дать?

Коэн снимал меблированную комнату, ухаживал за Анной, много сочинял, много пил. "У меня прирождённый талант к выпивке! И в этом я с удовольствием практикуюсь", - говорил он.

Анна так его задела, что он посвящал ей стихи ещё пять лет после их расставания. Он писал ей, даже перебравшись из Канады в Грецию. Потом звал её переехать на маленький остров в Эгейском море, в небольшой, выбеленный солнцем дом, в котором они могли быть счастливы.

Но Анна ответила отказом: к тому времени она вышла замуж за успешного ресторатора.

После Анны у Коэна было множество женщин. Он всегда считался бабником и даже выпустил книгу "Смерть дамского угодника". Женщин он просто боготворил - искренне, а не затем, чтобы завоевать. Ему всегда казалось, что женщины сложнее, интереснее мужчин...

В Грецию Коэн попал случайно. Он жил тогда в Лондоне. Друзья сказали, что не будут брать с него плату за жильё, если он будет писать каждый день три страницы. Ленни согласился. С утра он стучал по клавишам "Оливетти" и сочинял автобиографический роман про еврейского подростка. Когда роман был закончен и отослан в издательство, Коэн вздохнул полной грудью.

Беспросветное серое лондонское небо, вечный дождь, люди с зонтами. Он присел в кафе, сняв мокрый плащ, и заказал вина. На противоположной стороне Ленни заметил странную вывеску."Банк Греции" - стилизованное изображение солнца на витрине, а внутри за стеклом - молодой клерк почему-то в солнцезащитных очках. Он был таким улыбчивым, загорелым и выглядел столь вызывающе, что Леонард, допив бокал, подошёл к нему и вместо приветствия произнёс:— Какая сейчас в Греции погода?— Там офигeнно! Весна, солнце, девушки! Не то что здесь.— Класс!

Коэн немедленно пошёл в авиакассы и взял билет в один конец.

Вечером он уже был в Афинах.

Дел у него не было никаких, в кармане лежали остатки правительственного гранта молодым поэтам, а вещи - вещей у него сроду не водилось.

Ленни направился на катере на Идру (Гидру) - небольшой остров, о котором слышал от своего приятеля. На острове жила его бабушка и друг уверял, что его прекрасно примут, как только он напишет бабуле письмо.

Бабушка никакого письма не получала и в довольно неприятных выражениях дала понять, что с евреями, которые мотаются по миру, пописывают стишки и не чтут традиций, она никаких дел не будет иметь.

Леонарду было уже все равно: он влюбился в этот остров.

На нём было триста церквей и ни одного автомобиля. Тишину нарушало пение птиц и рёв недовольных ослов, на которых передвигались жители острова.

На Идре был один генератор электричества, но даже им старались не пользоваться и непременно выключали вечером. Бар тоже был один. Коэн выпил пару рюмок анисовой водки узо и вскоре увидел, что к бару подтянулась компания. Здесь, на острове, была артистическая коммуна.

Леонард Коэн

Супружеская чета австралийских писателей, ирландский поэт, английский художник, норвежский прозаик, шведский поэт, журналист из Израиля, актёры, танцоры и даже один академик...

Кто-то снимал жилье на лето, кто-то приехал в гости.

Леонард нашел жильё за четырнадцать долларов в месяц. Это был трёхэтажный дом, построенный как минимум, двести лет назад. В нём не было электричества, отсутствовала канализация, но Коэна это не смущало.

Стол, кровать, пару стульев и две сковородки ему одолжили соседи, а больше ему ничего не было нужно. Утром он вставал, шёл на рынок за свежими фруктами и овощами, завтракал и кормил кошек - здесь почему-то их было немыслимое количество - и садился писать.

Затем купался, гулял и снова писал.

Если бы ему тогда кто-то сказал, что он застрянет на Идре на долгие семь лет, он бы не поверил. Он считал, что просто приехал на каникулы, погреться на солнце, пока не встретил её.

Леонард влюбился в остров с первого взгляда. По его словам, там "всё, что ты видел, было прекрасно - каждый уголок, каждый фонарь, всё, чего ты касался, всё".

То же самое случилось, когда он впервые увидел Марианну. В письме Ирвингу Лейтону он сообщал: "Марианна - само совершенство". Но об этом чуть позже.

Море... солнце... бело-голубые домишки... местное вино с запахом смолы... осьминоги на гриле... свежие сардины... всегда отличная погода - после промозглого Лондона и холодной снежной Канады. Это место показалось Коэну раем. И главное - что здесь было баснословно дёшево жить.

Дома на Идре освещались керосиновыми лампами и отапливались печками. Дискотека на острове проводилась так: музыку ставили на обычном виниловом проигрывателе, работавшем от батареек. Всё было так первобытно и можно было жить, не думая ни о чём.

Однако Коэн очень быстро понял, что тихая коммуна покоится на сплетнях, изменах и скоротечных романах. Здесь все обсуждали всех, здесь все спали со всеми. Наружу выползали самые неожиданные вещи.

Тихая заводь оказалась страшным болотом, где жены изменяли, мужья подглядывали, а жизнь была подчинена временам года. Романы заводились весной, вспыхивали летом и отгорали к осени. Зимой все возвращались к своим прежним половинкам, и так - до весны.

Леонард сам влип: он влюбился в 25-летнюю белокурую норвежку Марианну Ихлен, у которой был симпатичный маленький сынишка и муж - норвежский прозаик Аксель Йенсен.

Это был худой, серьезный человек, который в свои почти тридцать лет опубликовал уже три романа, по одному из которых сняли фильм. Местные сплетничали о том, что Аксель много пьёт, неверен жене и Марианна с ним несчастна.

Марианна была внучкой известного оперного певца, дочкой адвоката и окончила французский колледж...

Марианна Ихлен с Акселем и Леонард Коэн

Но прозаик увлёкся американской художницей Патрисией Амлин, собрал вещи и бросил Марианну с полугодовалым ребенком.

До замужества Марианна была моделью в Осло, работала и училась, жаждала самосовершенствования, а Коэн тихо любовался ею и посвящал стихи. Друзья описывали Марианну как невозмутимую, красивую, спокойную, милую, дружелюбную и открытую.

Хотя одно время она работала манекенщицей, Марианна никак не могла понять, почему Леонард называл её самой красивой женщиной, какую он когда-либо встречал. Он был очарован молодой женщиной с волосами цвета снега.

Девушка недоумевала.— Что он во мне нашёл? Худенькая, с маленькой грудью и слишком круглым лицом...

"Она была самой красивой женщиной, которую я видел в своей жизни, – говорил Стив Сэнфилд. – Я был поражён её красотой, и не я один. Она вся светилась, настоящая скандинавская богиня с маленьким светловолосым мальчиком, а Леонард был чернявый еврейский юноша. Это был сильный контраст".

Марианна пришла за покупками в местный магазинчик грека Кацикаса за молоком и бутилированной водой. Она стояла в очереди за пожилой гречанкой, и вдруг в дверном проёме возник мужчина:— Не хотите ли присоединиться к нам? Мы сидим во дворике.

Девушка пожала плечами и убрала от лица выгоревшую прядь волос. Она не могла толком разглядеть этого человека из-за солнца, светившего ему в спину, но у него был голос, который, по её словам, "не оставляет у тебя никаких сомнений в том, что он говорит. В нём была прямота и спокойствие, честность и серьёзность, но в то же время фантастическое чувство юмора".

Выйдя на улицу, Марианна увидела Коэна, сидящего за столиком вместе с друзьями. Он был одет в штаны цвета хаки и выцветшую рубашку, а на ногах у него были дешёвые коричневые спортивные туфли, которые в Греции продавали повсюду.

"Он выглядел как джентльмен, старомодно – но мы оба были старомодны", - вспоминала Марианна. Посмотрев ему в глаза, она поняла, что "встретила особенного человека".Они не сразу стали любовниками. "Хотя я влюбилась в него с первой же встречи, это было красивое, долгое кино", - говорила Марианна...

Леонард, Марианна и маленький Аксель встречались днём и ходили на пляж. Потом они шли обедать и отдыхать к Леонарду - так было ближе.

Пока Марианна и Аксель спали, Леонард сидел и любовался ими - дочерна загорелые тела, белые волосы. Иногда он читал ей свои стихи. Марианна была самым настоящим ангелом.

Когда её бывший муженёк со своей пассией укатил в Афины, Патрисия, будучи за рулём, попала в автоаварию: её выбросило из машины. Она получила множественные переломы костей таза и конечностей... и Аксель Йенсен истерично телеграфировал Марианне: "Приезжай, я больше не могу!"

Она, оставив сына с Леонардом, не раздумывая, отправилась в Афины и сменила бывшего мужа у постели Патрисии. Марианна находилась там, пока состояние Патрисии не стабилизировалось.

И только после этого вернулась.

Однажды в конце долгого, жаркого лета Леонард получил письмо, где сообщалось, что его бабушка умерла и оставила ему в наследство полторы тысячи долларов.

Он уже знал, что делать с деньгами: 27 сентября 1960 года, через несколько дней после своего двадцать шестого дня рождения, Леонард купил дом на вершине холма...

В октябре Марианна сказала Леонарду, что собирается в Осло - оформить развод. Леонард решил, что поедет с ней. Они на пароме добрались до Афин, взяли её машину, и Леонард отвёз их в Осло - три с лишним тысячи километров. По дороге они на несколько дней заехали в Париж...

Леонард пишет "чувство, которое, как мне кажется, я тысячу раз безуспешно пытался воссоздать: ты взрослый человек, с тобой вместе - прекрасная женщина, и ты счастлив быть с ней рядом, перед тобой лежит весь мир"...

Он писал, готовил еду, ухаживал за женщиной, которая ему нравилась. У них всех закрутилось, завертелось, они стали жить вместе на этом самом островке. Песня "So Long, Marianne" посвящена прекрасной норвежке.

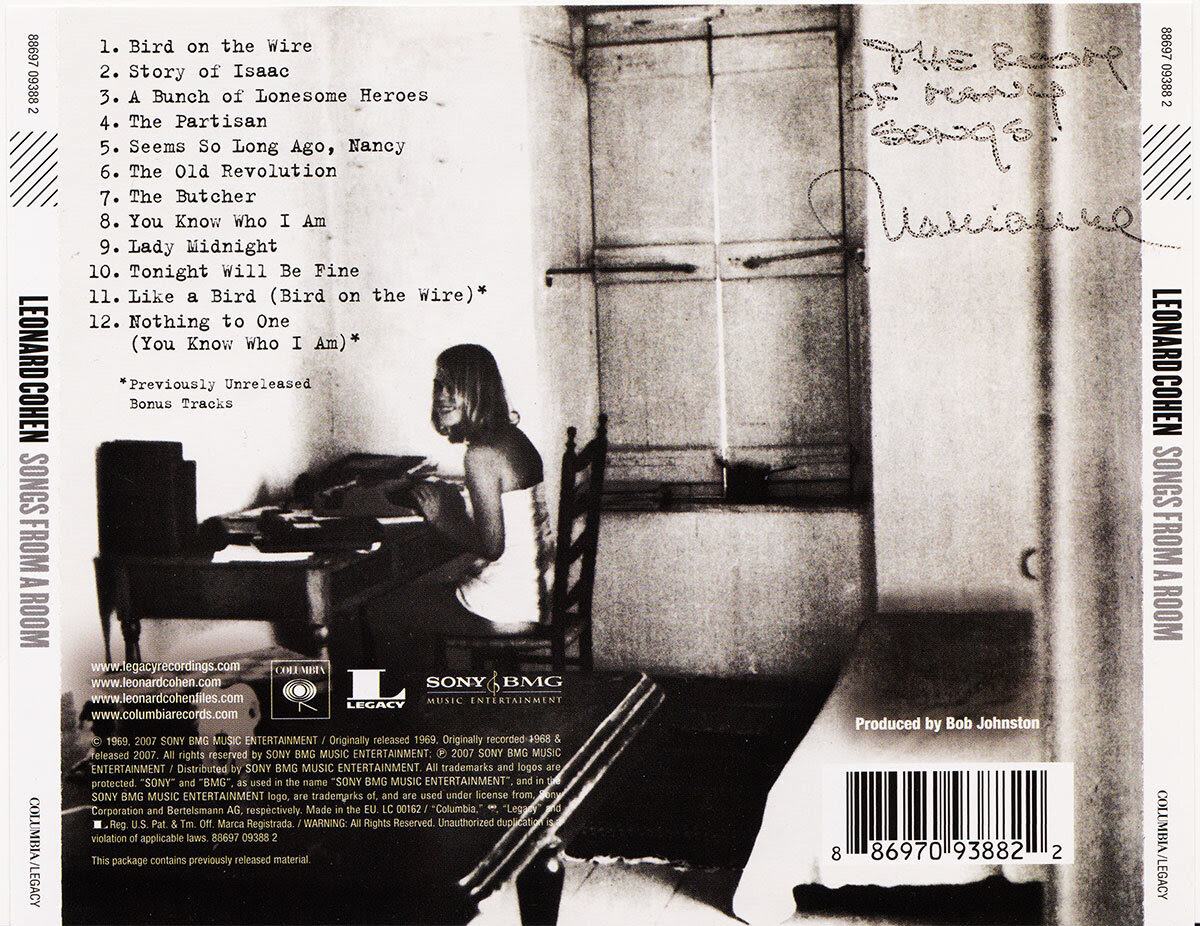

И до и после Марианны у Леонарда были музы, но только ей удалось завладеть его сердцем. Она удостоились фотографии на конверте его пластинки, на обороте конверта его второго альбома Songs from a Room.

Марианна сидит за простым деревянным столом в комнате с белыми стенами; она положила руки на пишущую машинку Леонарда, повернула лицо к объективу и застенчиво улыбается, завернутая в белое полотенце.

Обложка альбома с фотографией Марианны

Из Осло Леонард улетел в Монреаль. Жить на острове было дёшево, но, если он собирался там оставаться, нужны были деньги. Вернувшись в съёмную квартиру на Маунтин-стрит, он написал Марианне письмо, в котором рассказывал о своих планах. "Квартира есть. Не хватает только моей женщины и её ребенка..."Марианна тут же собрала чемодан прилетела к нему с сыном. В Монреале ей пришлось непросто. Хоть она и поладила с матерью Коэна, ей было здесь нечего делать - только присматривать за сыном."Да, он был дамским угодником, – говорила Марианна. – Я чувствовала, как во мне закипает ревность. Все хотели получить кусочек моего мужчины. Но он хотел жить со мной. Мне было не о чём волноваться".Это не значит, что Марианна не волновалась, но жаловаться было не в её привычках, и она любила

его. Но оказалось, что былого не вернуть: их объединял только остров. Идиллии пришёл конец. Леонард постепенно ускользал от неё, занятый множеством проектов.В Канаде Коэна назвали "голосом поколения" и получасовое его появление в телепередаче обеспечивало ему пару месяцев островной жизни. Он решил стать музыкантом и его песни становились хитами.Женщины, женщины... Медсестра из Кливленда, модель из Норфолка, поэтесса из Торонто, студентка колледжа, певица Джонни Митчелл, певица Нико, Дженнис Джоплин, актриса Ребекка де Морней...Его новая пассия Сюзанна Элрод, живущая в отеле "Челси" была хорошенькой брюнеткой и содержанкой богатого человека. Эта девушка решительно выгнала Марианну из дома Коэна и заняла её место. Марианна Илен простила своему Леонарду всё...Когда он на концерте пел "Suzanne", то Сюзанна Элрод думала, что он поёт о ней и была довольна. Потом она родила ему Адама и Лорку, мальчика и девочку. Коэн подарил ей обручальное кольцо, но понял, что органически неспособен к семейной жизни. Им никто не может, не должен владеть - иначе он чахнет, скукоживается, мрачнеет и впадает в депрессию. Ему нужны только свобода, романы, приключения и одиночество. Комната, стол, пишущая машинка, гитара и солнце в окне. На Элрод он так и не женился.

Если Коэн давал концерты в Норвегии, то Марианна непременно приходила к нему в гримёрку с букетом цветов. Долгие годы она переписывалась с Коэном.

Стена Коэна в Монреале Стена Коэна в Монреале

Марианна умерла в июле 2016 года. В цветущем июле, в котором когда-то начался их роман.

Узнав, от друга, что она смертельно больна лейкемией (сама Марианна об этом не обмолвилась), поэт успел написать ей прощальное письмо."Дражайшая Марианна, я иду чуть позади, так близко, что могу взять тебя за руку… Я не забыл твоей любви и твоей красоты, да ты и сама это знаешь… Счастливого тебе пути, давняя подруга. Увидимся... С бесконечной любовью и благодарностью, твой Леонард".

Марианна Ихлен

И он на этот раз не обманул её. Через три месяца, в ноябре 2016 года, Коэн отправился вслед за ней.Знаменитая песня "So long, Marianne", и поныне вводящая в транс тысячи женщин планеты, стала памятником этой истории, продлившейся целых семь лет.

|

| |

|

|

| ИОЛАНТА | Дата: Пятница, 07.04.2023, 06:25 | Сообщение # 502 |

|

Группа: Гости

| Замечательная история жизни известного автора, исполнителя и композитора!

спасибо!

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Суббота, 15.04.2023, 07:19 | Сообщение # 503 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

|

14 февраля 2015 года не стало Микеле Ферреро, самого богатого итальянца, который придумал пасту Nutella, шоколадные яйца Kinder и конфеты Raffaello.

Он не давал интервью, появлялся на публике только в тёмных очках и много работал в лаборатории, изобретая новые виды сладостей. Как считал он сам, секрет его успеха заключался в желании угодить... воображаемой женщине.

Микеле Ферреро родился в апреле 1925 года в пригороде Пьемонта. Его образование ограничилось католической школой, но даже разбогатев, он не стал получать диплом MBA и до конца жизни говорил на местном диалекте.

Во 1941-м его родители открыли магазин сладостей в городке Альба. В те времена импортные какао-бобы были в дефиците, тогда как лесные орехи в изобилии росли на деревьях. Кондитеры решили вспомнить рецепт орехово-шоколадной массы под названием «джандуджа». Её придумал один туринский кондитер во времена Наполеона: тогда британцы устроили блокаду Средиземного моря, и какао также было дефицитным товаром...

В 1946 году отец семейства Пьетро умер, и семейный бизнес продолжил его брат Джованни, а после его смерти в 1957 году за дело взялся сын основателя компании Микеле Эудженио Ферреро. Мать любила переиначивать его имя, говоря, что он не просто Эудженио, а настоящий гений и она оказалась права.

Молодой владелец бизнеса сразу же начал изучать потребности потенциальных потребителей. Однако сеньор Ферерро больше всего думал о том, понравятся ли его шоколадные конфеты некой Валерии. Это была не родственница и даже не возлюбленная бизнесмена. Валерия – это собирательный образ итальянской домохозяйки, которая ежедневно ходит за покупками на рынок или в магазин. Микеле пытался дать ответ на вопрос о том, что любит и о чём же думает эта женщина. Так появились шоколадные конфеты Mon Cheri, наполненные вишнёвым ликёром, работу над которыми вёл ещё его дядя...

Рекламные щиты с огромным букетом роз появились на каждой железнодорожной станции как раз в канун Рождества. Романтический жест «Валерии» оценили, и конфеты стали первым бестселлером Ferrero.

Лакомство пришлось по душе «Валериям» со всей Европы, чего и добивался кондитер.

Потом истовый католик Микеле подумал: почему шоколадные яйца едят только на Пасху? Он также знал, что мамы хотят, чтобы дети пили больше молока, а дети постоянно просят шоколадку. Так появилось яйцо Kinder: шоколадное снаружи, молочно-белое внутри, в каждом можно найти игрушку и собрать коллекцию. Когда Микеле приказал развезти по магазинам 20 машин шоколадных яиц, работники подумали, что он сошёл с ума: Пасха была ещё не скоро. Они даже уточнили у его жены Марии Франки, правильно ли они поняли указание. Услышав подтверждение, они всё равно не поверили, и предпринимателю пришлось вмешаться лично. Он сказал, что теперь Пасха будет каждый день.И действительно, яйца Kinder Surprise покупают детям в любое время года.В 1964 году Микеле стал работать над усовершенствованием семейного рецепта ореховой пасты. Он изменил состав и дал ей более звучное название Nutella. Дело в том, что Ферреро задумал международную экспансию — труднопроизносимое итальянское слово «джандуджа» могло не запомниться «Валериям» по всему миру. Ранее у компании уже были представительства в нескольких европейских странах. После появления Nutella офисы Ferrero начали работать в Нью-Йорке и странах Латинской Америки. Сейчас орехово-шоколадная паста продаётся по всему миру. За год человечество намазывает на хлеб около 370 тысяч тонн Nutella, а Ferrero является главным покупателем лесных орехов в мире, на его долю приходится 25 % закупок. Рецепт пасты компания охраняет так же тщательно, как Coca-Cola — состав своего напитка.

Чтобы закрепиться на американском рынке, Микеле придумал Tic Tac. Он заметил, что местные дамы заботятся о фигуре и стараются производить отличное впечатление. Мятное драже, которое содержит всего две калории и освежает дыхание, должно было произвести на них впечатление...

За свою карьеру Микеле Ферреро разработал более 20 новых брендов. Он был необычным начальником. Работники его компании признавались, что едят целый день, пробуя разные новинки, да он и сам принимал активное участие в разработке новых товаров. Он проводил большую часть времени в лаборатории или в том или ином магазине, где инкогнито спрашивал покупателей об их предпочтениях.

В офисах компании обязательно должна была стоять статуя Мадонны. Говорят, что даже конфеты Ferrero Rocher были названы в честь скал во Франции, где по преданию в XIX веке являлась Дева Мария. Это единственный бренд компании, которому Микеле дал свою фамилию.

Строгие католические порядки он сочетал с христианской щедростью: зарплаты на фабрике были такие высокие, что даже своенравные итальянские рабочие ни разу за всю историю компании не устроили забастовку.

В 1983 году Ферреро создал фонд, который поддерживает бывших сотрудников компании на пенсии. Когда его спрашивали, не боится ли он социалистов, он отвечал: «Я и есть социалист».

При этом он стремился контролировать каждый этап производства, включая производство оборудования и выращивание орехов.

В 90-х Микеле отошёл от дел и передал управление компанией сыновьям Пьетро и Джованни.

Сам предприниматель до последнего времени жил в Монте-Карло, но похоронен был в Альбе. Под его руководством компания стала крупнейшим производителем кондитерских изделий с представительствами в 53-х странах, с 20-ю фабриками, где трудятся 34 тысячи работников и годовой выручкой в 8 миллиардов евро.

Ферреро говорил, что его секрет успеха — думать не так, как другие, и не огорчать Валерию.

|

| |

|

|

| Сонечка | Дата: Суббота, 22.04.2023, 09:54 | Сообщение # 504 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 563

Статус: Offline

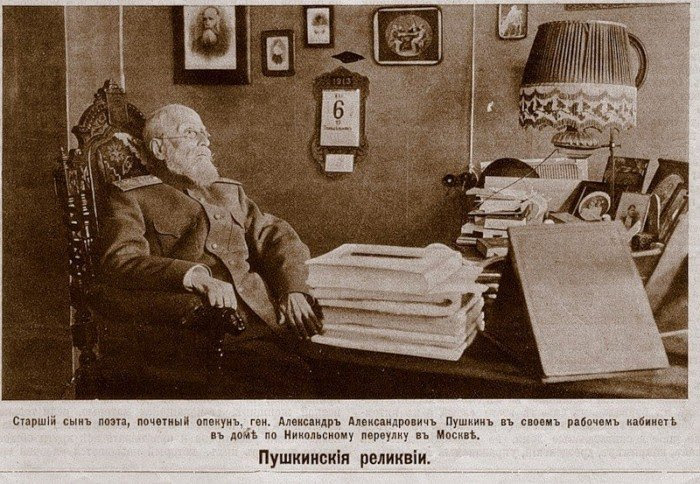

| О мистических рукописях и отнюдь не научном мировоззрении гения, рождённого 4 января 1643 года...

В то самое время, когда пишутся эти строки, в Национальной библиотеке при Еврейском университете Иерусалима продолжается изучение рукописного наследия Исаака Ньютона – того самого Ньютона, который заложил основы современной физики и математики и по праву входит в первую десятку величайших гениев человечества.

Рукописи эти, разумеется, давно инвентаризованы и даже оцифрованы, но значительная их часть всё ещё остаётся не только не изученной, но и даже внимательно не прочитанной, а потому мы можем только догадываться о тех тайнах и откровениях, которые они скрывают.

Сама история этих манускриптов и их попадания в Национальную библиотеку Израиля достаточно интересна и заслуживает того, чтобы быть рассказанной – хотя бы и вкратце...

Великий учёный, как известно, не имел жены и детей, и после его смерти в 1727 году весь его архив был передан племянникам и сложен у них дома.

На протяжении многих десятилетий наследники Ньютона пытались продать этот архив, искренне полагая, что он должен стоить сотни и сотни тысяч фунтов стерлингов – подобно архивам Фарадея, Максвелла и прочих великих. Несколько раз, чтобы взвесить возможность такой покупки, к ним наведывались сотрудники Библиотеки Кембриджа, Британского национального музея и других, не менее уважаемых учреждений, но после беглого знакомства с рукописями, отшатывались от них, как от чумы, и разговор о покупке заканчивался.

Наконец, в 1936 году архив Ньютона был выставлен на аукцион. Здесь часть рукописей, связанных с алхимическими изысканиями Исаака Ньютона, приобрёл лорд Джон Мейнард Кейнс. Позже, на основе их изучения, он опубликовал скандальную статью "Другой Ньютон", в которой утверждал, что великий физик считал себя, прежде всего, мистиком и теологом, и при этом верил… в Бога не столько в христианском, сколько в еврейском смысле этого слова.

После этого стало немного понятно, что так пугало историков науки, просматривавших архив сэра Исаака Ньютона – его рукописное наследие никак не вязалось с тем образом материалиста, сторонника "чистой науки", приверженца проверки теории практикой, который был создан его биографами.

Между тем, на том же аукционе другая – большая – часть рукописного наследия Исаака Ньютона была куплена неким Авраамом Шаломом Иегудой.

Уроженец Иерусалима, он был страстным антисионистом, из-за чего перебрался из подмандатной Палестины в Штаты, где занимался исследованием Библии и, в первую очередь, книги "Невиим" ("Пророки"). Иегуда был знаком с книгой Ньютона "Хронология древних царств", и потому надеялся найти в работах гения новые идеи для своих исследований.

Иегуда показал своё новое приобретение своему другу Альберту Эйнштейну, и вместе они решили, что подобное сокровище должно храниться не дома, а в публичном месте – и предложили его в дар сначала Гарвардскому, а затем Йельскому университету. Но оба этих храма науки категорически отказались принять эти рукописи даже из рук такого авторитета, как Эйнштейн...

В 1951 году врачи сообщили Аврааму Шалому Иегуде, что он смертельно болен...

К этому времени тот кардинальным образом поменял свои взгляды, стал убеждённым сионистом и потому решил передать архив Исаака Ньютона в дар Национальной библиотеке в Иерусалиме. Библиотека его с благодарностью приняла, но после смерти Иегуды его наследники начали долгий судебный процесс – в результате рукописи прибыли в Иерусалим лишь в конце 1960-х годов.

Настоящее их изучение началось только в 1980-х, и с того времени по их следам было опубликовано несколько монографий, посвящённых мировоззрению великого физика.

И всё же, повторим, они всё ещё скрывают свои главные тайны.

Но даже то, что нам уже открылось, не может не вызывать изумления...

Но прежде стоит немного напомнить основные вехи биографии учёного, которая в общем-то, давно и досконально изучена: будущий гений родился в ночь на рождество 1642 года, и был настолько слаб, что сразу после родов мать бросила дитяумирать на чердаке – дабы не видеть его агонии... Но младенец так орал, что молодая женщина вернулась за ним, поняв, что у него есть шанс выжить...

Выйдя второй раз замуж, она спровадила сына к родственникам, а вновь овдовев, вернула его в дом, пытаясь заставить в 15 лет заняться семейной фермой, но юный Исаак был непреклонен – он хотел учиться, а не копаться в навозе.

В 19 лет он поступает в Колледж Святой Троицы, чтобы учиться на бакалавра теологии, и с этого времени на протяжении 35 лет его жизнь будет неразрывно связана с этим университетом.

Ньютон никогда не был одержим жаждой славы, но при этом им, несомненно, двигала неукротимая страсть к познанию мира.

Об этом свидетельствует тот факт, что значительную часть своих выдающихся открытий в физике и математике Ньютон сделал ещё до 25 лет, но поделился ими только со своим учителем и другом Генри Барроу и попросил держать информацию в тайне; час их публикации настанет только спустя десятилетия...

В 1669 году Ньютон, наконец, получает место профессора математики в Колледже Святой Троицы, что сулит стабильный доход и возможность спокойно заниматься наукой. Остаётся только одна мелочь: все преподаватели колледжа должны принести клятву, что они верят в святую троицу и её единство, то есть в главную доктрину христианской церкви.

Но дать такую клятву молодой кандидат в профессоры категорически отказывается. Нет никакой троицы, пытается объяснить он, всё это – домыслы, на самом деле Бог един, один и всеобъемлющ.

Многие историки пытались приписать в связи с этим его демаршем приверженность учёного к различным еретическим течениям в христианстве, но, как нетрудно заметить, ближе всего эта его позиция именно к иудаизму, а не к какой-нибудь другой религии или её ответвлению.

И это своё мнение Ньютон высказал публично, в колледже, носящей имя Святой Троицы!

Из-за своей принципиальности и неготовности идти на сделки с совестью Ньютон вполне мог распрощаться с местом профессора, но члены академического братства ипрофессор Барроу смогли уговорить короля Чарльза подписать указ, отменяющий пункт об обязательности клятвы на верность святой троице...

В 1686 году выходит самый знаменитый труд Ньютона - "Математические принципы натуральной философии" (часто упоминаемый просто как "Принципы"), включающий в себя наиболее выдающиеся его открытия в области механики, астрономии, строения Земли, акустики, оптики и т.д.

Есть в этой книге и те самые памятные нам всем со школы и вносящие вроде бы такую ясность в строение мироздания "законы Ньютона", о которых С.Я. Маршак остроумно заметил в первой части своей знаменитой эпиграммы:

Был этот мир глубокой тьмой окутан.

Да будет свет! И вот явился Ньютон…

Но сатана не долго ждал реванша:

Пришёл Эйнштейн – и стало все, как раньше…

Но и тогда, а тем более сегодня мало кто обращал внимания на то, что за рядами математических формул и точными формулировками фундаментальных законов материального мира кроются и глубочайшие эзотерические идеи. Физика для Ньютона – не более, чем один из инструментов познания Творца и его фундаментальных законов.

Строку 19-ого псалма Давида "Небеса рассказывают о славе Бога, о делах Его рук повествует небосвод" он трактует однозначно: сама гармоничность устройства нашего мира, единство и взаимосвязанность действующих в нём законов свидетельствуют о его сотворённости и существовании Бога…

Это - мысль, к которой два века спустя долго и мучительно (в силу своего атеистического воспитания) будет приходить Альберт Эйнштейн, но для Ньютона она была естественной и однозначной. Более того: Ньютон был уверен, что не открывал ничего нового, а просто коснулся лишь самой вершины огромного айсберга глубочайших знаний, которыми некогда обладали древние и которые зашифрованы в священных еврейских книгах.

Движимый всё той же жаждой познания Ньютон начинает глубоко изучать иврит, чтобы прочесть в оригинале ТАНАХ, а затем и погрузиться в тайны Каббалы – еврейского мистического учения.

Из уже упоминавшейся книги "Хронология древних царств" и изученных рукописей Ньютона выстраивается более-менее цельная, хотя всё ещё полная белых пятен картина его мировоззрения.

Бог, повторял он за Рамбамом, один, и нет подобия его Единственности. Он – Творец мира, Создатель законов природы и человеческого общества, и Он же, присутствуя всюду, незримо направляет всю человеческую историю. Он поведал сокровенные знания об устройстве мироздания первому человеку Адаму, а затем они передавались избранным людям из поколения в поколение и дошли до выжившего в потопе Ноаха (Ноя), а затем были переданы праотцу еврейского народа Аврааму...

Увидев, что другие народы искажают переданное им учение, Всевышний избрал в качестве хранителя и передатчика этих знаний еврейский народ, и этим, с точки зрения Ньютона, определяется роль евреев в мировой истории.

Но в своём открытом виде эти тайны во все времена были доступны немногим. Кроме Ноаха, они были открыты разве что пророку Моисею, а затем тщательно зашифрованы в устройстве переносной Скинии Завета, которую воздвиг Моисей в пустыне, а также в построенном Соломоном Иерусалимском Храме.

"Само устройство Первого Храма истинной веры, открытой человечеству, призвано указать – через саму символику Храма - путь к пониманию рамок существования этого мира… Неудивительно, что жрецы Храма возвышались над остальным народом своими знаниями о законах мироздания и внесли их в свои теологические сочинения", - говорится в одной из рукописей, хранящихся в Иерусалиме.

Иерусалимский Храм был, по Ньютону, моделью нашей Солнечной системы; огонь на жертвеннике символизировал Солнце; расположение каждой из его частей пропорционально точно соответствовало расположению планет в нашей системе, каждый ритуал, совершаемый священниками-коэнами и левитами, порядок жертвоприношений и т.д. были исполнен тайного смысла…

Ещё одним источником тайных знаний Ньютон считал Тору.

Он не принимал мысль иудаизма о том, что Тора предшествовала сотворению мира и была от слова до слова передана Моисею Богом, но признавал, что в ней должны быть закодированы величайшие тайны, и, возможно, она скрывает в себе ещё один текст или даже тексты – если попытаться прочесть её каким-то другим образом...

Пройдёт больше двух столетий, понадобится изобретение компьютеров прежде, чем израильский математик Элиягу Рипс создаст специальную программу и откроет, что при чтении через различное количество букв в Торе открываются новые пласты текста – и таким образом подтвердит гениальную догадку Ньютона.

Следующим источником "истинного знания" о мире, о прошлом и будущем человечества были, по Ньютону, другие книги ТАНАХа, в первую очередь, откровения, явленные еврейским пророкам, которые тоже следовало расшифровать.

Историчность и несомненная истинность всех книг ТАНАХа не вызывала у него никаких сомнений...

Словом, Исаак Ньютон и в самом деле настолько близко подошёл к базовым истинам и доктринам иудаизма, что, казалось, ему только и оставалось, что пройти гиюр.

Но, разумеется, он этого не сделал и до конца жизни считал себя истинным христианином, хотя понимание христианства у него было весьма своеобразным.

Он отрицал доктрину о Святой Троицы и в сочинении "Историческое прослеживание двух заметных искажений Священного Писания" пытался доказать, что сама эта доктрина родилась вследствие ошибки в понимании и переводе первоначального текста.

Не верил он и в Божественное происхождение Иисуса, но в то же время признавал его "божественную миссию"...

По его версии, основоположник христианства и его ученики были просто группой евреев, бывших носителями "тайного знания", о котором шла речь выше, и решивших следовать Божественным установкам так, как они их понимали, то есть он ставил Иисуса на уровень пророка, почти соизмеримого с Моисеем (что, разумеется, уже крайне далеко от иудаизма).

Верил Ньютон также и в то, что с помощью духовных инструментов можно влиять на материальный мир...

Понятно, что такой Ньютон казался адептам академической науки сбрендившим с ума стариком, спекулянтом и профанатором, никак не совмещающимся с представлением об авторе основных законов механики, закона всемирного тяготения, преломления света и т.д., на памятнике которого выбито "Разумом он превосходил род человеческий".

Именно поэтому они так отшатывались от его рукописного наследия. Но если он и в самом деле "разумом превосходил род человеческий", то, может, всё же стоит обратить внимание и на эти его сочинения?..

Тем более, что с помощью совмещения самых различных методов – как чисто научных, так и теологических – Ньютон пытался заглянуть за завесу будущего и вслед за еврейскими мистиками вычислить дату прихода Мессии и конца человеческой истории как истории войн и бедствий, а также предсказать ряд отдельных грядущих событий.

В частности, на основе этих расчётов он утверждал, что в 1880-х годах евреи начнут возвращаться на землю предков – и это предсказание сбылось!

Ньютон предвидел, что в 1940-х годах, после какого-то страшного катаклизма, в котором погибнут миллионы людей, на земле Израиля возродится еврейское государство.

Ещё в начале ХХ века это пророчество показалось бы всем полным бредом, но, как видим, и оно сбылось.

Приход Мессии Ньютон приурочивал к 2060-м годам. Сбудется ли этот "бред" великого физика и теолога?

Что ж, кто доживёт, сможет проверить…

Сообщение отредактировал Сонечка - Суббота, 22.04.2023, 09:58 |

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Суббота, 29.04.2023, 06:22 | Сообщение # 505 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

| Человек с большой буквы

Андрей Кураев пишет: Как-то Юрий Никулин шёл с утра пораньше пешком на работу и стал свидетелем страшной трагедии — молодая женщина и её шестилетний сын были сбиты автомобилем на пешеходном переходе. Мать скончалась.

Мальчик просто чудом не пострадал: его руку вырвало из ладони матери при наезде...

Первое что сделал Юрий Владимирович это снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы мальчишка не видел изувеченную, залитую кровью мать.

Очень быстро приехала милиция, скорая помощь, зачем-то пожарные, собралась огромная толпа зевак. Все они охали, ахали и обсуждали произошедшее. Как-то так вышло, что без внимание остался только плачущий мальчишка сидевший на обочине дороги.

Ну как так? — подумал Никулин, вышел из толпы (милиция увидев известного актёра останавливать его не стала только честь отдала) и сел рядом с мальчиком. Утешил как мог, подарил свой красный галстук с изображением пчелы, а потом ещё и на такси домой к бабушке увёз...

В этот день у Никулина была назначена серьёзная встреча с японской делегацией. Юрий Владимирович естественно опоздал. Опоздал почти на полтора часа, да ещё и вошёл в кабинет без пиджака (костюм приобретался специально за границей для протокольных мероприятий), без галстука, в белой рубашке с закатанными до локтя рукавами.

Руководитель токийской делегации Ито Кобаяси и его коллеги посчитали внешний вид и опоздание Никулина оскорблением, нарушением протокола, на котором азиаты зациклены, и демонстративно покинули цирк.

Только спустя пять лет Кобаяси узнал истинную причину опоздания директора Цирка на Цветном Бульваре. Никулина пригласили в столицу Японии прислав за ним самолёт принадлежащий компании...

В офисе Юрия Владимировича встретило семьдесят восемь низко поклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в белых рубахах рукава которых были закатаны до локтя.

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Понедельник, 08.05.2023, 01:31 | Сообщение # 506 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 319

Статус: Offline

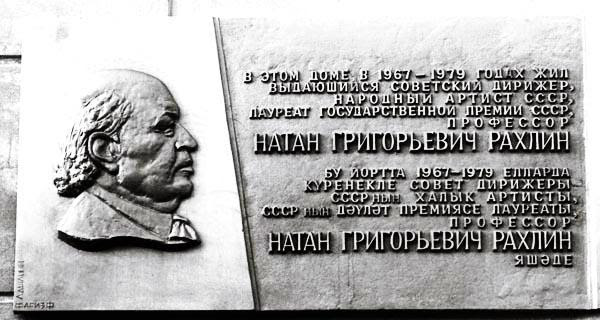

| Грустный гений. Натан Рахлин

Холодным февральским вечером 1967 года поезд дальнего следования подкатил к заснеженному перрону. Дул пронизывающий ветер, метель забивала глаза, залезала в носы, и мы нехотя выползли из тёплого уютного вагона. В Казань наша маленькая студенческая группа из четырёх человек приехала на первую в нашей жизни конференцию.

Дело в том, что в те далёкие годы, кроме учёбы в Политехническом институте, я увлекался разными вещами: живописью, театром, фотографией, снимал кино, а также строил светомузыкальные установки и давал на них концерты. Персональных компьютеров и цветных мониторов ещё не было и в помине, а потому в студенческом конструкторском бюро мы изобретали различные проекционные аппараты для создания на экране или стенах красочных движущихся фигур, которые с сочетании с музыкой становились эдаким абстрактным балетом.

Чем-то это напоминало ожившие под музыку картины Василия Кандинского. Мы подбирали куски из классических произведений и в меру своих способностей исполняли светомузыкальные произведения. Конференция в Казани, куда мы приехали, как раз и называлась «Свет и Музыка».

Я привёз доклад о световом и звуковом оформлении Кунгурской ледяной пещеры. Эта пещера около Уральского города Кунгур — совершенно очаровательное природное сооружение, где своды и полы покрыты не сталактитами и сталагмитами, как в обычных каменных пещерах, а причудливыми ледяными глыбами и сосульками. Наша студенческая группа планировала установить за кристаллами льда цветные лампочки, прожектора и динамики для исполнения на них музыки в сочетании с балетом абстрактных световых образов.

Я снял в расцвеченной пещере множество слайдов, показал их во время своего доклада и рассказал, как мне видится сочетание динамического освещения ледяных сводов и 4-й части 9-й симфонии Дворжака. Когда после выступления я вернулся на своё место в зале, на свободное рядом кресло сразу же подсел лысый человечек лет шестидесяти, чем-то похожий на доброго гнома.

Он взял меня за руку и зашептал на ухо: «Это страшно интересно, что вы собираетесь делать! Нам обязательно надо поговорить. Я сейчас должен уйти, у меня дела, но, может, вечером потолкуем? Вы будете на банкете?»

Мне было приятно, что мой доклад понравился этому незнакомцу, и я ответил, что да, мы все идём на банкет, там и поговорим. Добрый гном пожал мне руку, встал, тихонько выкатился из зала и ушёл.

В перерыве ко мне подошёл устроитель конференции Булат Галеев и, как мне показалось, ревниво спросил: «Ты что, знаком с Натаном Григорьевичем?». Я ответил, что нет, не знаком и вообще не знаю, кто он такой. Галеев снисходительно пояснил: «Это же Натан Рахлин, знаменитый дирижёр, руководитель нашего нового филармонического оркестра. А что он от тебя хотел?»

— Как это вашего? — удивился я, — я хоть с ним лично не знаком, но кто же не знает, что Натан Рахлин — это руководитель симфонического оркестра Украины.

— Был Натан украинский, а сейчас наш, татарский, — сказал Булат с усмешкой.

***

Вечером на банкете в университетском кафетерии, а проще сказать, на коллективном ужине для участников конференции, я сразу увидел Рахлина и подошёл к нему. Он обрадовался и потащил меня к длинному столу в углу зала. Мы уселись на краю с нашими подносами, и он с большим энтузиазмом стал мне объяснять, что мой выбор Дворжака для исполнения в пещере ему кажется не очень удачным. В этом произведении, он пояснил, есть много тематических уровней.

Дворжак музыкой показывает размах Нью-Йорка: от тротуаров Бродвея до вершин небоскрёбов, да ещё создаёт картину напора жизни в Новом Свете. Это, сказал Рахлин, слишком сложно для световых пятен и бликов на ледяных кристаллах. Выйдет несоответствие. Музыка Дворжака настолько образна, что не нуждается в дополнительных картинах, они будут только мешать слушать симфонию. Может, лучше подобрать что-то из танцевальной музыки, скажем Фламенко? Она ведь как раз и написана для движущихся красочных объектов, да и много проще по рисунку; может выйти куда интереснее.

Я лишь кивал головой и соглашался — спорить с великом дирижёром мне было и не по рангу, и не по знаниям.

Через полвека, что прошло с того разговора, мало, что осталось в моей памяти из его объяснений. Помню лишь, что слушал его, раскрыв рот. Когда он закончил свой урок и мы доели свои шницеля и запили их компотом, Натан Григорьевич спросил, откуда я приехал и чем в жизни занимаюсь.

Я пояснил, что я студент радиотехнического факультета и приехал в Казань из Свердловска.— А! — радостно ответил Рахлин, бывал я на гастролях в Свердловске, и не раз; там, кстати, живёт мой племянник. Он доцент Свердловской консерватории, зовут его Миша Гальперин.

— Что вы говорите! — с удивлением воскликнул я, — да ведь Миша — это мой дядя. Его отец Иосиф и моя бабушка Берта — брат и сестра. Они все родом из Чернигова, а в Свердловск попали в эвакуацию.— Вот так совпадение! — засмеялся Натан Григорьевич, — стало быть мы с тобой, детка, родственники. Я сам родился недалеко от Чернигова в городке Сновская. Погоди, погоди… Если ты Мишин племянник, значит, мне приходишься вроде как… двоюродным, нет — троюродным внуком. Тесен мир! Мы это дело непременно должны отметить. У тебя ведь никаких дел сегодня вечером нет? Ну и отлично. Тогда давай-ка после ужина пошли ко мне домой. Это тут недалеко, я лишь месяц как переехал в новую квартиру. До этого жил в гостинице.

Мы вышли из кафетерия, прошлись по заснеженным казанским улицам и вскоре подошли к красивому четырёхэтажному дому, где жил Рахлин.

Здания такого типа после войны строили военнопленные немцы. По советским стандартам квартира была просторная, но уж очень неухоженная, мебели совсем мало; чувствовалась в ней какая-то неуютная холостяцкая атмосфера. Натан Григорьевич повёл меня на кухню, поставил чайник на газовую плиту и достал с полки бутылку армянского коньяка, а из холодильника — лимон и кусок колбасы. Усадил меня к столу и сам сел напротив:— Я вообще-то совсем не пью. Печень у меня стала никудышная. Иногда так схватит, смерти был бы рад. А потом отпускает. Вот и сегодня ноет с самого утра. А я, старый дурак, ещё этот жирный шницель ел. Не могу себя сдержать. Теперь с ужасом жду ночь — почему-то ночью много тяжелее... Коньяк держу для гостей. Я тебе налью, ты не стесняйся, выпей за встречу, а я просто пригублю символически.

Мы чокнулись, я выпил за его здоровье и закусил лимоном. Рахлин стал меня расспрашивать про родню, часто ли вижу Мишу, про его сестру-близняшку Шуру и их родителей, которых он помнил ещё по далёким годам, когда учился в Черниговском музыкальном училище. Я спросил:

— Натан Григорьевич, вы ведь жили в Киеве и руководили филармоническим оркестром Украины. Как получилось, что вы теперь в Казани?

— Ты знаешь, как живётся евреям на Украине? — спросил он. — Мы там люди второго сорта, как бельмо у них в глазу. Особенно плохо стало после войны. Немцы в украинцах сильно подогрели антисемитизм, и он у них пышно расцвёл. Твоё счастье, что ты там не жил...

Я много лет руководил оркестром Украины и нахлебался их «братской любви» по самое горло. Давно, ещё до войны, я дирижировал оркестром в Донецке, а потом в 37-м году Хрущёв меня назначил в Киев, в госоркестр Украины. Оркестр был чудный, один из лучших в стране. Сначала всё было хорошо, я много работал и меня антисемитизм особенно не затрагивал, но в последние годы в Киеве решили сделать из меня эдакого показного еврея.