| Форма входа |

|

|

| Меню сайта |

|

|

| Поиск |

|

|

| Мини-чат |

|

|

|

|

|

линия жизни...

| |

| Леонид Шварцман | Дата: Среда, 23.02.2022, 10:32 | Сообщение # 466 |

|

Группа: Гости

| Одним из самых популярных шлягеров 30-годов прошлого века была незатейливая песенка «У самовара я и моя Маша».

Так кто же всё-таки сидит у самовара?

Русский шлягер времен нэпа «У самовара я и моя Маша» сочинила еврейская девушка из Варшавы Фанни Квятковская, в девичестве Гордон.

Композитор и поэт Фаина Марковна Квятковская (урождённая Фейга Иоффе) родилась в Ялте 23 декабря 1914 года. Её отчим — уроженец Польши, куда он впоследствии и перевёз свою семью. Так Фаина стала Фанни. Свои музыкальные произведения она подписывала «Фанни Гордон».

В Польше маршала Пилсудского Фанни была довольно известным композитором, её произведения исполнялись оркестрами, о ней писали газеты.

В 1931 году в возрасте 16 лет эта ослепительной красоты девушка пишет две песни, до сих пор любимые во всём мире, танго «Аргентина» на стихи Тадеуша Бернацкого и фокстрот «Под самоваром».

Фокстрот был написан для варшавского кабаре «Morskie oko» («Морской глаз»). Текст — плод творчества владельца этого кабаре Анджея Власта.

У Фаины Марковны Квятковской чудом (после гетто) сохранились газетные вырезки, афиши, программки, а также типографского исполнения клавир 1931 года с указанием авторов «Под самоваром».

Польша с удовольствием пела:

«Pod samowarem siedzi moja Masza.

Ja mowi „tak“, a ona mowi „nie“».

Как-то Фанни удостоили визитом представители крупнейшей фирмы грамзаписи «Полидор».

Два обходительных немца заключили с женщиной контракт на выпуск пластинки с танго «Аргентина» и фокстротом «Под самоваром». Поскольку пластинку предполагалось распространять в Риге, ставшей после революции одним из центров русской эмиграции, то условия контракта оговаривали исполнение песен на «великом и могучем».

Для уроженки Крыма перевод с польского на русский не составил проблемы и в 1933 году пластинка уже продавалась в Риге.

У коллекционеров она сохранилась. Автор музыки и слов обозначен на ней так: «Ф. Гордон».

Представители «Полидора» поступили с Фанни Квятковской честно.

В отличие от… человека, которым Одесса привыкла гордиться...

С кем у нас ассоциируется исполнение песни «У самовара»?

Правильно, с Леонидом Осиповичем Утесовым.

В феврале 1934-го по образцу, привезённому из Риги, его джаз-оркестр тоже записал песню на пластинку, но уже свою, советскую.

А её выходные данные несут несколько иную информацию: «Обработка Л. Дидерихса, слова В. Лебедева-Кумача». Дескать, нужна нам эта буржуазная Ф. Гордон!

Кто подсунул Лебедеву-Кумачу текст, его перу не принадлежавший?

Возможно, тот же Утесов. Может, взятку надо было дать великому песеннику советской эпохи. Не исключается и вариант указания сверху.

Но так оно с тех пор и пошло: фамилия самозваного автора красовалась на пластинках, он получал деньги за каждое исполнение песни на концертах...

После смерти Лебедева-Кумача песня облегчала существование его семье…

Думаю, что и у Утесова имелись все основания быть довольным: песня украсила его репертуар, приносила ему дополнительную, далеко не лишнюю копейку.

В общем, фокстрот способствовал укреплению материального благополучия целого ряда людей. Всех, кроме… своего настоящего создателя!..

Вот что писал С. Вагман в статье «За красным кордоном», опубликованной в газете «Варшавский курьер»:

«Самый большой шлягер в летнем театре в парке — некий фокстрот, который уже несколько месяцев является „гвоздём“ всех танцевальных площадок, кафе, ресторанов, клубов, а также репродукторов на вокзалах, в парикмахерских и т. д. Фокстрот этот… польская песенка Власта „Под самоваром“ в русском переводе под названием „Маша“.

Если бы существовала литературная и музыкальная конвенция между Польшей и Советским Союзом, пожалуй, самыми богатыми на сегодняшний день людьми в Польше были бы Власт и Фанни Гордон. Сотни тысяч советских граждан напевают сегодня с утра до вечера песенку Власта. Её здесь считают оригинальной русской песней…»

В 1945 году Фанни с матерью переехали в Советский Союз, поскольку своей родиной считали именно эту страну. Фанни снова стала Фаиной, но легче ей от этого не стало. Родина встретила неприветливо: пришлось скитаться из города в город, зарабатываемых денег едва хватало на еду.

Одно время Фаина Квятковская руководила джаз-ансамблем Калининской областной филармонии, но власти его разогнали, а музыкантов репрессировали. Бороться с мужчиной с псевдонимом Кумач женщине с псевдонимом Гордон было не под силу.

Но в феврале 1949 года, ровно через 15 лет после записи джаз-оркестром Утесова на пластинку песни «У самовара», Лебедев-Кумач отошёл в мир иной. Фаина Марковна решилась предстать пред светлые очи Леонида Осиповича.

Уроженец одесского Треугольного переулка долго ахал, всплескивал руками, обещал разобраться, восстановить справедливость.

Разобрался, восстановил? Да ла-а-а-дно!

Справедливость была восстановлена только через 30 лет!..... в 1979 году, когда Квятковская получила письмо из фирмы «Мелодия»: «В связи с письмом СЗО ВААП о защите имущественного права и авторского права на имя т. Квятковской Ф.М. управлением фирмы „Мелодия“ дано указание Всесоюзной студии грамзаписи начислить причитающийся т. Квятковской Ф.М. гонорар за песню „У самовара“, а также исправить допущенную в выходных данных песни ошибку…»

Причитающийся т. Квятковской Ф.М. гонорар был начислен и даже прислан. Он равнялся… 9 рублям!

Газеты «Московский комсомолец», «Советская культура», журнал «Советская эстрада и цирк» сообщили о том, что найден автор известной песни.

Вот что говорила Фаина Марковна в интервью «Московскому комсомольцу»:

— Я человек непритязательный. Видите, у меня даже пианино нет. Хотя в своё время могла бы, наверное, на одном «самоваре» заработать миллион. Но у меня тогда и в мыслях не было, что есть какие-то формальные вещи. Поют «У самовара» — ну и хорошо. А на фирме «Мелодия», видимо, не очень-то интересуются, кто истинный создатель того или иного произведения...

А вот Андрей Малыгин в статье «Самый советский из поэтов» пишет, что задавал композитору и поэту вопрос о причине столь долгого молчания, отсутствия попыток восстановления своих прав на песню.

«Она ведь до сих пор исполняется, выходит на пластинках».

Пожилая женщина ответила просто и внятно: «Я боялась».

А думаете, у Лебедева-Кумача всё в жизни было спокойно и гладко? Ошибаетесь.

Журнал «Вопросы литературы» в 1982 году опубликовал фрагменты его записных книжек.

На 1946 год приходится такая запись: «Болен от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть основную задачу — всё мелко, всё потускнело. Ну ещё 12 костюмов, 3 машины, 10 сервизов… И глупо, и пошло, и недостойно… И неинтересно».

Фаина Марковна скончалась в 1991-м в Ленинграде.

Её вспоминают как сухонькую, маленькую старушку.

Жила Квятковская в двух небольших комнатах огромной коммунальной квартиры старого обшарпанного дома на на углу улиц Салтыкова-Щедрина и Восстания, причём за вторую комнату пришлось побороться.

— Вы знаете, — вспоминала Фаина Марковна, — вот сейчас я, старая и больная женщина, но состояние радости и счастья не покидает меня. Я прожила, хотя и непростую, но интересную жизнь. В молодости в меня влюблялись. Мои песни живут и сейчас и по-прежнему радуют меня. И вообще я везучая. Уже то, что я уцелела в годы войны, живя в Варшаве, занятой немцами, о многом говорит. Меня спасла моя польская фамилия, которую дал мне мой первый муж Квятковский, кстати, польский офицер. А моя девичья фамилия — Гордон. «У самовара» я написала в 1931 году, шестнадцатилетней девушкой, когда жила с родителями в Польше, в Кракове...

На вопрос, в чём, на её взгляд, состоит успех «У самовара», фокстрота с незатейливыми мелодией и словами, она отвечала:

— Я думаю, что прежде всего, — в юморе, который есть и в тексте, и мелодии. И ещё — в ней так узнаваемо время — 1930-е годы.

Я ведь написала жанровую песенку для одного кабаре. Правда, текст был написан на польском владельцем этого кабаре Анджеем Власта. И вот эта песенка вдруг стала очень популярной в Польше.

В дальнейшем я сделала несколько вольный перевод на русский язык, и эта песня вместе с танго «Аргентина» вышла отдельной пластинкой, которая распространялась в Риге. Там-то, будучи на гастролях, её исполнял Пётр Лещенко. Вот и пошла песня гулять по свету.

Мы прощаемся с Фаиной Марковной Квятковской, но созданный ею шедевр от себя не отпускает.

Обратите внимание, что в польском варианте песни у самовара (вернее, под ним) сидит Маша, и только она.

Русскоязычная версия добавляет к ней ещё и лирического героя. А евреи, владеющие «великим и могучим», расширили круг сидящих у самовара, и внесли в песню национальный колорит: «У самовара кантор, я и Сарра…»

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Суббота, 05.03.2022, 06:13 | Сообщение # 467 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

| Лучшей эпитафией литератору являются его тексты...

Михаил Жванецкий

Не буду говорить о других, но я вырос в смертельной борьбе за существование.

Откуда этот юмор? Где его почва? Везде — от окончания школы до поступления в институт. Учителя предупреждали: парень идет на медаль. Шел, шел, шел, потом: нет, он еврей, — и где-то в 10-м классе я перестал идти на медаль.

Ни черта не получилось — еврей! Потом опять еврей, и снова еврей — всё время я натыкался на это лбом, у меня не было того — самого главного…

Я всегда говорил: «А вы могли бы в этой стране прожить евреем?»

Когда вижу антисемита, мне хочется спросить: «Ты что, завидуешь?» Я же не вылезал из конкурентной борьбы. То подожгут, то не дадут, то обидят, то вообще задавят. Одно, другое, третье — и всё время ты сглатываешь, сглатываешь…

Сейчас я закончу формулировкой: неважно, кем ты был, важно, кем стал.

А евреи как? Они в любой стране в меньшинстве, но в каждой отдельной отрасли в большинстве. Взять науку — в большинстве. Взять физику — в большинстве. Взять шахматы — в большинстве. А среди населения в меньшинстве.

Многие не могут понять, как это происходит, и начинают их бить.

Наш человек любит кричать: «Наши деньги у Березовского». Я всё время спрашиваю: «А у тебя были деньги?» Нет. Какие ж твои деньги у Березовского?..

На этом чувстве основан весь антисемитизм, весь марксизм, вся ненависть, которая читается между строк писателя к писателю.

Антисемитизм — это что-то очень больное… Не могу говорить о всех евреях — они тоже разные, но, конечно, под натиском обстоятельств у этих людей веками вырабатывались малопривлекательные черты.

Мы должны понимать: не всё держится на мифологии — есть и реальные предпосылки. Шло это от специфического развития из-под полы, из-под каблука. Вот я подумал сейчас, что пролезающее сквозь асфальт и сквозь щели растение имеет скрюченный вид. Откуда у него возьмется свободный аристократический ствол?

Да, когда ты свободно, ничего не боясь, растёшь в Англии, когда у тебя предки, потомки, замок и несколько поколений тянутся кверху, глаз радует прекрасное дерево, а здесь всё выдавливалось, поэтому обижаться на евреев не надо.

Нужно просто понять, как происходило развитие, откуда вот эта чудовищная вывороченность, изворотливость и стремление провернуть что-то за короткий период, пока не поймали.

И вот ты бежишь, пока не схватили, и должен успеть и написать, и произнести, и еще что-то сделать, и тщеславие появляется нездоровое.

На самом деле тут нечем гордиться, а многие, так получается, нос кверху: «Мы гордимся… Столько-то профессоров, столько-то академиков, столько-то композиторов на душу населения»… Разумеется, это раздражает других людей, обижает. Мы сами должны быть на равных, не выпячивать свою исключительность, которой, может, и нет…

В Израиле, например, мы её, эту исключительность, что-то не видим — она возникает именно там, где притеснение было. Не надо пытаться этим торговать. Нехорошо. Мне так кажется.

Евреи бывают разные. Бывают евреи степные. По степи носятся на лошадях. Бывают евреи южные, черноморские, те всё шутят, всё норовят иносказательно. На двух-трех языках часто говорят, на каждом с акцентом от предыдущего.

Есть евреи лабораторные. Тогда о них думают хорошо. Особенно если они бомбу делают, чтобы все жили одинаково или одинаково не жили вообще.

Лабораторных евреев любят, ордена дают, премии и названия улиц в маленьких городках. Лабораторный еврей с жуткой фамилией Нудельман, благодаря стрельбе пушкой через пропеллер, бюст в Одессе имеет и где-то улицу.

Талант им прощают. Им не прощают, если они широко живут на глазах у всех.

Есть евреи-больные, есть евреи-врачи. Те и другие себя ведут хорошо. Евреи-врачи себя неплохо зарекомендовали. Хотя большей частью практикуют в неопасных областях — урологии, стоматологии. Там, где выживут и без них. То есть там, где у человека не один орган, а два, три, тридцать три или страдания в области красоты.

Где евреям тяжело — в парламентах. Им начинает казаться, и они сатанеют: мол, не ради себя. Но остальные-то ради себя. А кто ради всех — и выглядит глупо, и борется со всеми, и опять высовывается на недопустимое расстояние один.

В стране, которую, кроме него, никто своей родиной не считает, он, видите ли, считает.

Он желает, чтобы в ней всем было хорошо. Вокруг него территория пустеет. Он ярко и сочно себя обозначил и давно уже бежит один, а настоящая жизнь разместилась совсем в другом месте…

…И тут важно успокоиться и сравнить будущее своё и не своё. И дать судьбе развиться.

Принять место, что народ тебе выделил и где он с тобой примирился.

Если ты еврей афишный, концертный, пасхальный и праздничный — держись этого. Произноси все фамилии, кроме своей. А тот, кто хочет видеть свою фамилию в сводке новостей, произнесённой Познером, должен видеть расстояние между Познером и новостями.

Самое печальное для еврея — когда он борется не за себя. Он тогда не может объяснить за кого, чтобы поверили. И начинает понимать это в глубокой старости...

А ещё есть евреи-дети. Очень милые. Есть евреи марокканские, совсем восточные, с пением протяжным на одной струне.

Разнообразие евреев напоминает разнообразие всех народов и так путает карты, что непонятно, кто от кого и, главное, зачем произошёл.

Немецкие евреи — педантичные. Русские евреи — пьяницы и дебоширы. Английские евреи — джентльмены с юмором.

Да! Ещё есть Одесса, одна из родин евреев. И есть одесские евреи, в любом мусоре сверкающие юмором и весельем.

Очень большая просьба ко всем: не замечать их. Не устраивать им популярность. Просто пользоваться их плодами, но не проклинать их корни.

Для меня самый неприятный вопрос: вот вы еврей, и что вы скажете? Вот как записка во время концерта — правда ли, что Куприн сказал, что жиды… Вот что-то такое.

Сказал ли Куприн, написал, нет, я даже не знаю, я не так же эрудирован. Что там, каждый жид в нашей стране — деятель культуры. Я получаю такую записку на концерте — я теряюсь. Я не могу ничего сказать, так как эта записка начинается с оскорбления, в ней содержится оскорбление.

Человек, которого оскорбляют, он теряется поневоле — он не может ответить так же. Вот тянет ответить матом на вот эту записку. А я, видите, пытаюсь этого избежать. Я так стар и спокоен… что желаю вам счастья.

Счастье — случай. Говорю как очевидец, как прагматик.

Счастье, если тебе приносят ужин, а ты не можешь оторваться от своего текста. Счастье, когда ты выдумываешь и углубляешься, а оно идёт, идёт и чувствуешь, что идёт. Такой день с утра, за что бы ты ни взялся. И вокруг деревья, и солнце, и пахнет воздух, и скрипит снег, а ты тепло одет. Или в дождь, когда ты в плаще на улице и льёт, а ты стоишь…

Жизнь коротка.

И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела неидущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много.

Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребёнка, на женщину, на воду.

Жизнь коротка. И только книга деликатна. Снял с полки. Полистал. Поставил. В ней нет наглости. Она не проникает в тебя. Стоит на полке, молчит, ждёт, когда возьмут в тёплые руки. И она раскроется. Если бы с людьми так.

Нас много. Всех не полистаешь. Даже одного. Даже своего. Даже себя.

Жизнь коротка. Что-то откроется само. Для чего-то установишь правило. На остальное нет времени. Закон один: уходить. Бросать. Бежать. Захлопывать или не открывать! Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого.

Моему сыну скоро будет 13 лет. Я говорю ему: «Сынок! Живи, прислушиваясь к Нему!» Он — это голос совести в тебе. Имей совесть и делай что хочешь!»

|

| |

|

|

| несогласный | Дата: Понедельник, 07.03.2022, 11:21 | Сообщение # 468 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 178

Статус: Offline

| Олег Басилашвили

"Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления — Новочеркасский бунт при Хрущёве.

Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому.

Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских.

У нас качество населения низведено ниже плинтуса.

Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа.

Страшное дело — рабство из-под палки. Но ещё страшнее — рабство без палки.

Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад.

Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь — будут неприятности.

Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль — но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».

Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным — гораздо страшнее атмосферы 30-х годов.

Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую.

Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки.

В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное.

И корни разные — «люд» и «блуд» соответственно.

Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии — дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими.

Там, в 30-х, были всё-таки люди...

Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир — на ветер, на вечный позор.

О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею!

Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние — а именно в этом состояло послание фильма — не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово — покаяние — стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.

Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!».

Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец — «Крымнаш».

Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину».

Мы вернулись-таки «на родину».

Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так.

Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место".

*************

просто посмотрите КАК работает актёр старой закалки и настоящий человек:

https://www.youtube.com/watch?v=rpsXp6ryCCo

|

| |

|

|

| Афродита | Дата: Среда, 16.03.2022, 14:23 | Сообщение # 469 |

|

Группа: Гости

| подробнее о ... коммунистах:

Интервью по субботам

Рубен Гальего: "Рождение - это трагедия".

У этого человека фантастическая судьба. Решение о его рождении принимали на Пленуме ЦК КПСС, а позже тем же высшим руководством было решено его убить.

Он прошёл через детские дома для детей-инвалидов, через дом престарелых, откуда невозможно было вырваться, через "наказания", после которых пациенты лишались разума.

Но он не просто выжил, но и сумел уехать из самой счастливой страны в мире, написал книгу, ставшую мировым бестселлером, состоялся как оратор и лектор. Он – пример для подражания для многих людей, которые видят, что даже из ада можно найти выход.

Сегодня я беседую с писателем Рубеном Давидом Гонсалесом Гальего.

- Маечка, будьте спокойны. Я понимаю, вам непросто. Перед вами мировая знаменитость, известный писатель. Но не беспокойтесь, у нас с вами всё будет хорошо.

- Я даже не сомневаюсь. Учитывая, что я уже брала интервью у мировых знаменитостей.

- Ну, тогда давай свои вопросы. Начинаем.

- Рубен, я прочитала две ваши книги. Осталась под большим впечатлением. Особенно от первой, которая была полным шоком. Ваша судьба абсолютно фантастическая. Столько, сколько у вас случилось в жизни, даже представить сложно. Ваш дедушка - председатель партии народов Испании, вице-консул испанского парламента.

- Сволочь редкостная.

- Но большой человек?

- Большой. Ну, сравните с Тэтчер в Великобритании, например. Большой человек, наделённый огромной властью. Вы не забывайте о ещё одной вещи. В Испании семья – это минимум пятьдесят человек.

Семья вице-спикера – это очень богатые люди. Они картинами Пикассо, которые он им дарил, подпирали ножки стола. Понимаете, какой это уровень богатства?

Там были бешеные деньги...

- А маму отправили в Москву учиться коммунизму.

- Совершенно верно. Они не сделали только одной вещи - не дали денег. Причём отец её предупредил: если ты не будешь меня слушаться, мне будут иголками выжигать глаза.

Как и всякому палачу, ему нужно было перед кем-то исповедаться. И он выбрал для этого старшую дочку Аурору.

- Вы своего деда называете палачом?

- Конечно. Хотя по меркам Испании он вообще классный мужик. Всего только два поезда смерти подписал. Милейший человек.

- Который отправил маму в Москву учиться коммунизму, не дав денег.

- Ну, это нормально, по-коммунистически.

- И там, в Москве, она познакомилась со студентом из Венесуэлы, от которого забеременела.

- Да. Она жила так, как живёт девушка, вырвавшаяся из родительского дома. А студент этот думал, что, породнившись с такими большими людьми, будет иметь "Волгу" и сделает карьеру. Ошибался, конечно. Вскоре он вообще исчез.

- Я правильно понимаю, что если бы не случилось того, что случилось, вы были бы таким представителем золотой молодёжи, жили бы где-нибудь в Париже и наслаждались жизнью? А вместо этого попали в советский детский дом.

- Да, да. Я был убит. Ведь решение о родах принимали на Пленуме ЦК компартии Советского Союза.

- А какая им была разница, когда произойдут роды?

- Они ведь всё решали. Всё. Итак, Пленум решил, что нужно произвести роды на восьмом месяце беременности...

Роды были тяжелыми, затяжными. Уже в процессе выяснилось, что младенцев двое. Рубен шёл вторым. Акушерка сказала: "Давай по-нашему!" - и ударила кулаком по животу. А вторая засомневалась: "А если он ногами пойдет?" И ребёнок пошёл ногами вперед, а удар пришёлся по голове. Один ребёнок погиб вскоре после рождения, а второй прожил год.

Без имени и без права на жизнь.

- А что случилось через год?

- А через год меня забрали, а маме сказали, что я умер.

- А какой был смысл для советских властей забирать вас от матери?

- Вот вы не понимаете, потому что не жили при советской власти.

А смысл был очень простой – держать меня в заложниках.

Как только Игнасио Гальего занял хорошую позицию в Испании, ему прислали мою фотографию с подписью: "Лучший ученик школы".

Чтобы он знал, что в детском доме в Советском Союзе живёт его родной внук. Представьте, что было бы, если бы этот факт обнародовали! Если бы выяснилось, что он голодный, холодный, в мороз ползёт по каменному полу в туалет в советском детдоме. Для испанца это позор, скандал. Это крах карьеры.

- И что он сказал, увидев вашу фотографию?

- Он не придумал ничего лучше, чем потребовать эвтаназию для меня...

Но советские тоже не дураки были - зачем они будут убивать заложника, через которого можно манипулировать председателем испанской компартии? Его держали на крючке.

- И в чём это проявлялось?

- Он был карманным испанским коммунистом, которым СССР манипулировал. Он вынужден был полностью соглашаться со всем, что делал Советский Союз. И делал он это, как вы понимаете, не из любви ко мне. А из-за боязни огласки.

- Я правильно понимаю, что ваши родственники, кроме матери, знали о том, что вы существуете, но не сделали ничего, чтобы вытащить вас из детского дома?

- Да, конечно. Ну вы странные вопросы задаёте. Это же коммунисты!

Однажды Игнасио приезжал в Советский Союз с официальным визитом. Об этом писали все газеты. И кто-то мне сказал: "А это не твой дедушка случайно?" Я усмехнулся и ответил: "Если бы это был мой дедушка, я бы тут с вами баланду не хлебал".

- Вы его простили?

- Моя мама сказала: "Гарсия Лорка пас коз. Коза – это глупое, безынициативное животное. Поэтому он стал поэтом. Игнасио Гальего пас свиней. Свинья – это жадное, грязное животное. Поэтому он стал коммунистом".

Я доходчиво объясняю?

- Мы с вами говорим о какой-то ерунде. Давайте о литературе. Вы сейчас видите блестяще образованного человека, успешного, относительно здорового, у которого всё хорошо.

- Это прекрасно. Но ваше творчество основано на вашей биографии, их невозможно разделить. Вот, например, вы пишете о том, что медицинская комиссия поставила вам диагноз "дебил".

- Да, конечно. Я дебил.

- А если бы вы действительно были дебилом, вам было бы легче воспринимать окружающую вас действительность? Если бы вы не понимали, в каком жутком мире живёте, вам было бы проще?

- Тяжелее. Дебилам очень плохо. Их все обижают. Кто бы меня обидел! Я же это описал в своих книгах.

- Но это сотая доля того, что было на самом деле.

- Конечно. У всех богатое воображение, каждый может додумать то, что было.

- Ваша вторая книга полностью посвящена вашим беседам с другом Мишей, больным миопатией, который в итоге покончил с собой. Когда вы были в детдоме, вы часто думали о смерти?

- Я думал о том, что есть ситуации, которые гораздо хуже смерти.

- Ваша ситуация была хуже смерти?

- Нет, моя была чудесная.

- Почему?

- Потому что я сам мог пописать, сам мог поесть, сам мог набить кому-то морду. Я мог ползать, а это большое дело! Но всегда можно поставить человека в ситуацию, когда смерть будет восприниматься как избавление.

- Вы об этом думали?

- Да, конечно.

- А почему не сделали?

- Не было физической возможности. Потому что самоубийство может не удасться. И тогда тебя отвезут в больницу и будут колоть болючими препаратами. Тебя за это накажут. Никто тебя не прикончит, таких подарков там не делают. Ты будешь гнить без лекарств, без ухода, корчась от боли, и никто тебе не поможет.

- А вы когда-нибудь себя жалели?

- Недавно об этом думал. Зачем мне себя жалеть? Я успешный человек. По успешности я обогнал очень многих здоровых. Я каждый день своими книгами спасаю людей. Значит, я живу. Значит, я нужен.

- В ваших книгах вы рассказываете об очень тяжёлых вещах. А почему, как вы думаете, вы спасаете людей?

- Потому что я показываю, что нужно наметить цель и к ней идти. Ползти - в моём случае.

- Вам было важно сохранить человеческое достоинство?

- Да это всем важно! Человеку, пока он жив, важно быть хорошим. Любому человеку важно знать, что он хороший.

- Но дети ведь бывают жестокими.

- Но внутри они всё равно добрые. Дети ведь бессмертны. Они не понимают, что такое смерть.

- А взрослые? Вы сталкивались с жестокостью со стороны взрослых?

- Нет. Я думаю, нянечки вели себя с нами так же, как и в жизни. К нам относились с той же степенью жестокости, как и к другим. Они так жили.

- А чего вам больше всего не хватало?

- Общения, безопасности, надежды на будущее и перспектив.

- А мамы?

- А я не знал, что это такое.

- Ну, вы знали, что такая вещь существует?

- Знал, конечно. Потому что почти у всех детей были мамы. Мама приезжает, только видит своего ребёнка и начинает плакать. Но иметь папу - это было, конечно, круче. Папа приезжает, напивается и идёт выяснять отношения с начальством.

- А вам хотелось, чтобы у вас были мама с папой?

- Хотелось. Особенно хотелось, чтобы забрали домой. Но нет, так нет.

После родов Аурора Гальего уехала в Прагу и много лет проработала на радиостанции "Свобода". Вышла замуж, родила дочь. Она не знала о том, что её сын, которому она даже не дала имени, скитается по советским детским домам для детей-инвалидов.

- А что это за история, как вам подрезали сухожилия на ногах?

- Очень просто. До этого я мог ходить на четвереньках. А потом мне не просто подрезали сухожилия, а мясницким ножом перерезали всё, что может быть перерезано. Потом ноги расставили на метр в ширину и загипсовали на два года. Это был ад.

- А зачем это сделали?

- Ноги прямые – значит, может ходить. Кстати, здесь, в Израиле, семейный врач меня как-то спросила: "Можно я посмотрю?" Она подняла мою ногу, посмотрела и сказала: "Я читала об этом. Но я не верила, что такое возможно".

- Вы хотите сказать, что врачи не понимали, что такое ДЦП?

- Ну вы такая наивная, Маечка. Я не знаю, как вам ещё объяснить очевидные вещи. Им приказали. Пленум ЦК постановил, что на ребёнка нужно "обратить внимание". Вот они и обратили.

- И не нашли ничего лучшего, чем сделать вот это...

- Это были передовые технологии по тем временам. Это к вопросу о бесплатной медицине.

Кстати, руки они хотели тоже подрезать, чтобы прямые были. Но хирург, после того как перерезала мне сухожилия, сказала: "Я готова положить на стол партбилет, но я его больше резать не буду".

За что ей большое спасибо. Я, кстати, и сейчас могу ползать. Но уже только с помощью рук. Полезная штука, между прочим.

Знаете, в Америке были две категории рабов. Одних покупали поштучно, они стоили от трёхсот до восьмисот баксов. А других покупали на вес. И это было большое искусство - отобрать тех, кто выживет. Вот я из тех, кто на вес. За меня бы никто триста долларов не дал. Но я выжил. Спасибо генетике.

- Повезло-таки с дедушкой.

- Нет, это как раз со стороны папы. У меня же прадедушка негр.

- Так вы как Пушкин.

- Ты такая умная.

- А вы когда-нибудь думали, почему вам выпало столько бед и несчастий?

- Понимаешь, Майя, мне же повезло...

Вот здоровый человек, он что? Встал, пошёл на завод, отработал, вернулся, поругался с женой, воспитал трёх детей. А потом не успел обернуться – и уже на кладбище. И тут я. Радуюсь жизни. Помогаю людям. Даю интервью. Лекции читаю. Это же радость. Это жизнь.

В детдоме для детей-инвалидов все знали, что жизнь заканчивается в пятнадцать лет.

Воспитанников просто отправляют в дом для престарелых и инвалидов, откуда нет выхода. Там они ещё какое-то время живут, а потом их переводят на третий этаж.

Третий этаж – это смерть. Потому что там умирают безнадежные. Те, кому не дают лекарств от боли. Те, кому не меняют постельное белье. Те, за кого некому заступиться. Неходячие. Доходяги.

- Но мне повезло, меня отправили в хороший дом престарелых. Мёртвых заложников не бывает.

- То есть вы знали, что вас не угробят.

- Вы не читали мои книги. Книжку надо было лучше читать. Такая маленькая книжка, но там всё так плотно утрамбовано. Я понимаю, что это сложно. Но ничего, ещё раз прочитаете.

- Непременно.

- Понимаете, у нянечек намётанный глаз. Они понимают, кто доходяга, а кто нет. Если человек внутри сломался, то это всё, конец. Вот, загляните в мои глаза. Что вы там видите?

- Злость.

- Да что вы! Я добрый человек. Но я выучил одно простое правило: полагаться нужно только на себя. Ни на советскую власть, ни на случай. Только на себя.

- А за счёт чего вы выжили?

- Я очень люблю Джека Лондона. У него есть такое выражение: "большой кусок закваски".

Выживает тот, у кого большой кусок закваски.

- А как пережить беспомощность? Когда вы зависите от всех вокруг. Вы научились с этим справляться?

- Это страшно. Но и это преодолевается. Если ты эмпат, то ты сможешь понять, что человеку нужно в данный момент.

- А что вы могли предложить злой нянечке?

- Читайте вторую книгу. Там всё написано...

- А как вам удалось из этого дома престарелых сбежать?

- А очень просто. Я женился.

- Как, не выходя из дома престарелых, вы сумели жениться?

- Так времена изменились. Уже пришёл Горбачёв к власти. Стали приходить люди, интересоваться мной.

В девяностых годах мне было хорошо. Всем было плохо, а мне хорошо. Потому что все вдруг заговорили на нашем детдомовском языке. По понятиям. И я прекрасно понимал, что будет дальше. Поэтому при первой же возможности я уехал.

- И наконец встретились с мамой.

- Да.

- И она была больна.

- У неё была четвёртая ремиссия рака. Мы решили умирать вместе. Но в итоге мы с Ауророй прожили вместе ещё восемь лет.

- Как сложились у вас отношения?

- Прекрасно, с первой секунды. Она ведь тоже выросла в детдоме.

- Интересный поворот сюжета. А почему при живых родителях она выросла в детдоме?

- Потому что её кормить нужно было.

- Вы что, издеваетесь?

- Я издеваюсь? Маечка, вы плохо подготовились. Вы не знаете, кто такие коммунисты.

- Готовилась я хорошо. И про коммунистов тоже знаю. Но сколько же у вашего Игнасио было детей, что он не мог прокормить дочку?

- Да не важно это. Он был коммунист. Точка.

- А почему вы свою мать называете Ауророй?

- А как я должен её называть, мамой, что ли? Чтобы она дергалась при каждой "маме"? Я же берегу людей, с которыми беседую. Вот сейчас я вас берегу. Поймите же, что злоба не работает.

- То есть вы хотите сказать, что все, через что вы прошли, научило вас быть добрым?

- Конечно. Я так воспитался на глупой литературе. На возвышенных мыслях. Кроме того, когда мы встретились с Ауророй, она поняла, что из меня нужно подготовить человека европейски образованного. Она сразу просекла, что я стану мировой знаменитостью, что мне придется отвечать на вопросы "Би-би-си" и "Рейтера". Поэтому она взялась за моё воспитание. Она готовила из меня человека мировой интеллектуальной элиты. Я сумел себе выгрызть местечко на пантеоне. Считайте, что вы сейчас беседуете с блестяще образованным французом.

- А в какой момент вы стали французом?

- В тот момент, когда моя книга преодолела французскую цензуру. Поймите, книг об инвалидах написано много. И про детские дома писали немало. А моя книга стала мировым бестселлером. Это просто так не бывает.

- А за счёт чего это произошло?

- За счёт знаний. Умений. Понимания, как управляется государство, как убивают писателя. Я всё это знал, потому что был подготовлен. И поэтому сумел с честью отразить нападки, которым подвергался со стороны прессы, со стороны истеблишмента. Перед вами успешный человек, Майя.

- Это я вижу.

В 2003 году дебютная книга Гонсалеса Гальего "Белое на чёрном" получила престижную премию "Русский Букер", после чего была переведена на десятки языков мира, включая язык Брайля. Рубен объездил с лекциями половину Европы и стал одним из самых известных прозаиков современности. В ближайшие дни в Монако ему будут вручать приз за "лучшую шахматную книгу года", коей был признан его второй роман - "Я сижу на берегу".

- А в Израиле вас приняли?

- Ивритоязычная публика - нет. Пока не удалось к ней прорваться. Я вижу стену здесь. И пока мне никто не рассказал, как её пробить.

пробился в Норвегии, Швеции, Италии. А в Израиле не могу пробиться. Ну, не нужен, так не нужен. Поехал дальше.

- А вообще - как вы в Израиль попали?

- Дочка – аутистка. В Израиле умеют работать с такими детьми. А так как у меня жена еврейка, то и дочка, соответственно, тоже.

- А почему вы называете себя везучим человеком?

- Ну вот глядите. Я сделал себя сам. Я помогаю людям. Мои книги - настольные книги для очень многих людей. Кто может об этом мечтать? И ещё я успешный интеллектуал, я действительно мировая знаменитость.

- Вы ведь пишете на одну тему. Эта тема - инвалиды в Советском Союзе. Для вас это - незаживающая рана, поэтому вы всё время возвращаетесь к ней?

- Это не так. Я пишу о вас, используя в качестве аллегории истории об инвалидах, иначе говоря, о поведении людей в критической ситуации. Потому что писать о людях вне критической ситуации - бессмысленно.

Если вы хотите меня спросить: "Рубен, почему ты не пишешь глупости?", я вам отвечу: "Потому что я умный".

- Красиво.

- Да, всё, что я делаю, это красиво. Дальше что? Я пишу сложную литературу. Я серьёзный автор мирового масштаба. Я глубокий философ и меня поймут те, кто пробивался наверх внутри советской системы. Вы меня не поймёте.

- Почему?

- Потому что вы не понимаете трагедии человеческой жизни, у вас другой опыт. Потому что рождение – это трагедия. Жизнь – это трагедия. Смерть – это трагедия.

Я обращаюсь к теме детства, чтобы описать трагедию жизни. Детство – это период трагический, ужасный, тяжёлый.

- Вас предали.

- И это больно.

- И, тем не менее, вы себя ощущаете счастливым человеком?

- Безусловно. Вы знаете, у меня ангел-хранитель русский. Очень сильно бухает. Он глянет на землю, вроде все нормально. Забухал. Потом его будят, говорят: "Там трэш какой-то творится". Он опять глянул, разгрёб и опять забухал.

- А вас что-то пугает?

- Нет, конечно. Ну что меня может напугать? Разве что Альцгеймер.

Старость не пугает точно. Потому что вместе со старостью приходят беспомощность и коляска, а у меня это всё уже есть.

У меня всё хорошо.

Рубен Давид Гонсалес Гальего – человек сложный. За время нашей беседы мы несколько раз находились на грани срыва интервью. Рубена раздражали мои вопросы, которые казались ему глупыми и несущественными, я же пыталась раскрыть глубоко раненого человека. В качестве угощения я принесла испанский миндальный пирог - как напоминание о его удивительной истории.

P.S. От Рубена.

Майя пыталась понять меня, я пытался понять Майю. Интервью вышло непричёсанным, и это замечательно. Главное, между нами не было агрессии. Миндальный пирог был очень вкусным.

Майя Гельфанд

Профессиональная домохозяйка, автор книги "Как накормить чемпиона"

|

| |

|

|

| Kiwa | Дата: Четверг, 31.03.2022, 12:42 | Сообщение # 470 |

настоящий друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 698

Статус: Offline

| о подлюке Орловой Л...

http://www.isrageo.com/2019/02/28/isskustvoinizost/

|

| |

|

|

| smiles | Дата: Суббота, 02.04.2022, 08:36 | Сообщение # 471 |

добрый друг

Группа: Пользователи

Сообщений: 261

Статус: Offline

| нет слов..............

|

| |

|

|

| Златалина | Дата: Пятница, 08.04.2022, 11:15 | Сообщение # 472 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 319

Статус: Offline

| Наша Победа!!?

К твоему деду пришли на рассвете в его деревенский дом. Жена и дети ещё спали. На него наставили винтовки и забрали весь хлеб, паспорт, сбережения и увели скот.

Когда семья проснулась, то застала твоего деда в сарае с верёвкой в руке, где он проверял прочность перекладины. Верёвку сожгли в этот же день.

Через несколько лет к твоему деду ночью постучали в дверь. Уже никто не спал. Ему сказали собираться.

Твоя бабушка рухнула в прихожей на пол и вцепилась в отчаянии в ногу своего мужа. Её ударили прикладом по голове.

Кровь струйкой побежала по виску и потекла в темноту распахнутой двери. "Полы неровные у нас" - последнее, что подумала твоя бабушка перед тем, как потерять сознание.

Дети всё видели. Кажется они плакали.

Твоего деда увезли на Колыму. 10 лет без права переписки.

Твоего деда вывел из короткого забытья резкий удар в печень. Живой труп его с трудом поднялся с ледяной барачной земли.

Его вывели во двор и выбили ему оставшиеся несколько зубов - медленно просыпался.

Потом его дистрофичное тело погрузили в вагон, набитый такими же человеческими отголосками как он и увезли на фронт.

Твой дед ничего не чувствовал, кроме голода. Ему хотелось есть и умереть. Умереть он не мог.

В голове его промелькнуло то утро в деревне, сарай, верёвка. "Зачем они так рано пришли, ещё бы минут 5 и все бы было закончено" - тупо, без эмоций в голове возникла бледная мысль.

В первый же день твоего деда бросили в атаку. Под пули, под танки.

Сзади стояли те самые, они целились в спину на тот случай, если твой дед не захочет бежать. Он побежал.

Чудом (зачем-то) твой дед выжил. Пули попали ему в пах, в ногу и одна разорвала ему ухо. Он очутился в госпитале.

Война закончилась...

Твой дед тяжёлым инвалидом вернулся домой. Но родные стены встретили его глухой тишиной. Некому уже было лежать в коридоре и некому было его оплакивать.

ети сгинули на фронте. Жена без вести пропала в лагерях.

Твой дед потом узнал, что её забрали через неделю после ареста. Забрали, как жену врага народа, жену изменника родины.

Да, сосед твоего деда очень любил эпистолярный жанр, а всегда казался таким приличным человеком. Но, это уже было неважно...

Твой дед не смог найти работу - он был никому не нужен, внутри него была выжженная пустошь. Он не знал, что ему делать дальше, куда жить.

Твоему деду сказали покинуть Москву в течение трёх дней и никогда не возвращаться.

Он уехал.

Потом он умер, ты его не застал. Умер где-то в одиночестве, то ли под Рязанью, то ли ещё где-то. Похоронили его быстро и незаметно.

Кстати, в последние годы он очень много пил. Иногда плакал.

По ночам просыпался и хрипел, задыхался и падал с постели. Никто не знает, что он чувствовал в те минуты. Да и ты об этом никогда не подумаешь.

Прошло 77 лет.

Ты наклеил на свою кредитную немецкую иномарку "можем повторить". На аватарку в сетях ты поставил букву "Z".

Ты ликуешь от новой войны, ты строчишь доносы на национал-предателей. Через месяц ты там что-то собрался праздновать.

Ты любишь парад - тебе очень нравятся танки...

На трибуне ты, возможно, заметишь ветерана, который однажды целился твоему деду в спину.

А может того, кто когда-то ударил твою бабушку прикладом прямо в висок.

А может это будут не они - в любом случае ты не задумываешься.

С утра ты нарядишь своих детей в военную форму, раздашь им игрушечные автоматы. На камеру они прочитают стихотворение о геройских подвигах той войны.

Ты рад, взбодрён, у тебя приподнятое настроение и ты даже нашёл единственную фотографию своего деда, чтобы гордо пойти с ней маршировать по Москве, напялив себе на голову пилотку с красной звездой.

"Наша Победа" - с гордостью будешь думать ты.

Вечером ты напьёшься с друзьями.

Спустившись во двор, будешь реветь "Ура" взрывающемуся салюту, а потом заплетающимся языком рассказывать собутыльникам, что твой дед воевал, что тогда фашисткую гадину задавили, а сейчас тем более, тогда дошли до Берлина, а сейчас дойдём до Киева...

Будешь кричать, что "фашизм не пройдёт!", так и не догадавшись, что фашизм, действительно, здесь так никуда и не прошёл...

Утром ты похмелишься и зачем-то заживёшь дальше...

Александр Тверской

|

| |

|

|

| Варакушка | Дата: Среда, 13.04.2022, 08:35 | Сообщение # 473 |

|

Группа: Гости

| Марта Кон – случайная шпионка, которой сегодня исполняется 102 года...

«На вид – б-жий одуванчик. Но из железобетона» – такую еврейку забросили в тыл к немцам под видом медсестры.

В Первой французской армии генерала де Тассиньи поначалу не воспринимали всерьёз эту хрупкую девушку. В ней было всего 150 сантиметров роста – она была отличной медсестрой, но вряд ли годилась для боевых действий.

К лету 1944 года Марта Хоффнунг успела потерять младшую сестру в Освенциме. Её жениха-подпольщика расстреляли в Париже, а старшие братья бежали на юг Франции и воевали против немцев и итальянцев там.

Во время оккупации французской столицы в семье Хоффнунг прятали и помогали переправлять за границу евреев.

«Тысячи людей стучались к нам в дом. Риски попасться были очень велики, но мы старались помогать всем», – вспоминала она.

Неудивительно, что после освобождения Парижа союзниками 24-летняя медсестра вступила в ряды Первой французской армии генерала де Тассиньи.

Однажды девушку попросили подежурить у телефона во время обеденного перерыва. Просил сам полковник Фабьен – это псевдоним Пьера Жоржа, героя Сопротивления и лидера французских партизан в годы оккупации. В декабре 44-го он погибнет при загадочных обстоятельствах от взрыва мины в своём блиндаже. Тогда в разговоре с Мартой он пошутил: «Извините, здесь на полках лишь немецкие книги – на дежурстве придётся поскучать».

Девушка призналась, что бегло читает по-немецки. «И говорите?» – заинтересовался полковник.

Странный вопрос, учитывая, что Марта родилась и выросла в Меце – этот город в Лотарингии до конца Первой мировой был частью Германской империи. Поэтому в еврейской религиозной семье – солдатка имела семь братьев и сестёр – немецкий считали почти родным языком.

Фабьен на минуту задумался и объяснил, что армия отчаянно нуждается в таких женщинах для заброски в Германию: появление на улице немецкого города мужчины в гражданской одежде чревато арестом – все немцы от 16 до 60 лет мобилизованы. На прямой вопрос, готова ли девушка к переводу в разведку, Марта ответила «да».

И лишь когда полковник ушёл, сообразила, что понятия не имеет, во что ввязалась. Но было уже поздно...

Два дня спустя её отвезли в Мюлуз – родной город Альфреда Дрейфуса – для подготовки к будущей миссии. Тем временем немцы отчаянно сражались в Эльзасе, сдерживая на подступах к Германии союзников, которые несли огромные потери.

Марту пытались переправить через линию фронта 14 раз, но всегда неудачно: один раз при попытке перехода её чуть не расстрелял немецкий патруль. Тогда во французском штабе решили, что лучше забрасывать агента в Германию обходным путём – через Швейцарию.

«Формально эта страна сохраняла нейтралитет. Но помогала немцам, пока те были на коне. А когда стали побеждать мы – швейцарцы поддержали нас», – вспоминала Марта.

Девушку доставили в самый северный город Конфедерации – Шаффхаузен, у знаменитого Рейнского водопада. Французы пересекли небольшой лес и вышли на огромное поле, за которым виднелась дорога. Поле принадлежало Швейцарии, но дорога была уже на немецкой стороне – её охраняли два пограничника. Они медленно сходились, болтали несколько секунд и вновь расходились.

Марта проползла несколько десятков метров по полю и спряталась в кустах, где её буквально парализовало от страха. Но через несколько минут, когда немцы в очередной раз повернулись спиной, девушка переборола себя...

Со страхом можно справиться. Он длится всего несколько мгновений, подумала она и встав, пошла по дороге, стараясь унять дрожь в руках. Увидев пограничника, она с готовностью вскинула руку в нацистском приветствии и предъявила документы. В фальшивом паспорте её имя значилось как Марта Ульрих. По легенде, она работала немецкой медсестрой, а на границе оказалась, потому что искала своего «жениха».

При себе у «медсестры» были письма и фотография возлюбленного – реального солдата вермахта, который сидел в лагере военнопленных и не подозревал, что его снимки используют в качестве шпионского подлога.

В чемоданчике у фройляйн лежала лишь сменная пара белья – никаких записей и тем более карты...

Несколько недель Марта бродила по дорогам южной Германии, собирая информацию о расположении воинских частей. Она передвигалась исключительно пешком: рейх доживал последние дни, поезда не ходили, да и предъявлять документы лишний раз не хотелось.

Много лет спустя на вопрос, удавалось ли ей заснуть в течение этого месяца, Марта отвечала: «О, я настолько уставала, проводя весь день на ногах, что прекрасно спала»...

Однажды она подружилась с измождённым офицером СС, потерявшим сознание на дороге. Придя в себя и услышав от хлопотавшей вокруг него «медсестры» о поисках «жениха», растроганный эсэсовец предложил отвезти её к линии фронта.

В другой раз она искусно разыграла панику перед солдатами, впав в истерику от ужаса перед грядущим наступлением американцев. Те успокоили девушку, сообщив, в каком именно районе Шварцвальда вермахт ждет вторжения союзников. Ей удалось также выведать, что солдаты и техника на линии немецких укреплений – так называемой «линии Зигфрида» – уже эвакуированы.

И та, и другая информация спасли тысячи жизней с обеих сторон – на отдельных участках немцы стояли насмерть.

В 1945-м Марта получила Военный крест и завербовалась в качестве медсестры в Индокитай, где вырос её погибший жених-медик и куда они планировали вместе отправиться.

В 1956-м в Женеве Марта познакомилась с американским врачом майором Ллойдом Коном. Через три года они поженились и осели в Калифорнии.

Пара проработала вместе много лет: Ллойд – анестезиологом, Марта – медсестрой. О прошлом «фройляйн Ульрих» старалась забыть. «Я всегда боялась, что люди мне не поверят, к тому же никогда не вела дневников и не имела доступа к военным архивам», – говорила она.

Экс-шпионка с улыбкой добавляла, что усвоила культуру секретности на «отлично»: «Я всего лишь женщина, но молчать умею!»

Она молчала более полувека, не посвящая в подробности своей эпопеи ни мужа, ни сыновей, которых, тем не менее, выучила французскому языку и свозила в Европу.

Марта решилась рассказать всё лишь в конце 90-х, когда написала книгу мемуаров «В тылу врага: правдивая история французского еврейского шпиона в нацистской Германии».

Женщина говорила, что писала её для своего тяжело заболевшего брата, которого надеялась таким образом поддержать. «Когда мне было четыре года, брат сказал слова, которые я пронесла через всю жизнь: “Лучше умереть с высоко поднятой головой, чем быть рабом”», – вспоминала она.

Тогда же во французских архивах нашли её досье, после чего официальный Париж представил Марту Кон к награждению престижной Воинской медалью – её вручают за особый героизм.

В 2004-м Марту удостоили также высшей военной награды Франции – ордена Почетного легиона.

Марта Кон – внучка раввина потеряла в годы войны 30 родственников. В последние годы она редко отказывалась от приглашений в очередной раз рассказать свою историю – и она всегда начинала рассказ с Холокоста.

На счету Марты свыше тысячи публичных выступлений: в США, Швеции, Мексике, Вьетнаме, Великобритании, Камбодже и других странах – раз за разом вспоминая подробности военных лет, она будто искупает годы молчания.

В 94 года Марта упала на кухне и сломала локоть в двух местах. Но на следующий день её ждали на другом конце страны, в штате Мэн, и она приехала туда, несмотря на гипс и боли в руке. «Раньше она работала на меня, теперь я работаю на неё», – шутит её муж, занимающийся организацией поездок.

Каждый год пара останавливается в Меце, откуда Марте с семьёй пришлось бежать в 1939-м.

Несколько лет назад о Марте сняли документальный фильм «Шишинетт: случайная шпионка». Уничижительное прозвище «случайная шпионка» ей ещё в 1944-м дал инструктор. Сама Марта категорически не приемлет его, но фильмом осталась довольна: «Да, здесь показали мою жизнь, какой она на самом деле была».

100-летие Марты Кон пришлось на разгар эпидемии COVID-19 – её юбилей отмечали с соблюдением всех антивирусных мер: именинница сидела на дорожке у своего дома в Лос-Анджелесе в маске и перчатках, а мимо неё проезжали на машинах поздравляющие и выкрикивали пожелания через открытые окна и раздвижные крыши.

Через мегафон зачитали поздравление от президента Израиля Реувена Ривлина, а на домашний телефон ей позвонил лично президент Германии...

«У меня шестое чувство опасности, – говорит Кон. – Вот почему я всё ещё жива». На вопрос, не задумывалась ли она о продолжении шпионской карьеры после войны, старушка машет руками: «Опасно заниматься этим слишком долго, я больше не хотела шпионить». «Разве что за мной», – добавляет её муж, и оба смеются..

Михаил Гольд

|

| |

|

|

| papyura | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 07:03 | Сообщение # 474 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1746

Статус: Offline

| попытка Ольги Андреевой сказать что-либо интересное или умное... не увенчалась успехом!

Появившаяся на свет в 1969 году «Машина времени» прошла классический путь от полуподпольной до вполне официальной музыкальной группы: сначала выступления в клубах и кафе, потом признание и большая сцена...

Для многих музыкантов в СССР переход из полулегального в официальный статус давался нелегко. Жертвовать приходилось главным — свободой.

«Машина времени» влилась в штат «Росконцерта» в конце 1970-х годов, а уже спустя два года музыканты снимались в фильме «Душа», где их песни исполняла София Ротару.

Такое слияние эстрады и рок-н-ролла приветствовали многие «либералы» во власти. Но консерваторы резонно возражали: рок-н-ролл создан как музыка социального протеста, пускать этот протест на эстраду нельзя.

Тогда «Машина» уже вовсю распевала свой знаменитый «Поворот», где застойному обществу предлагалось повернуть в сторону прогресса.

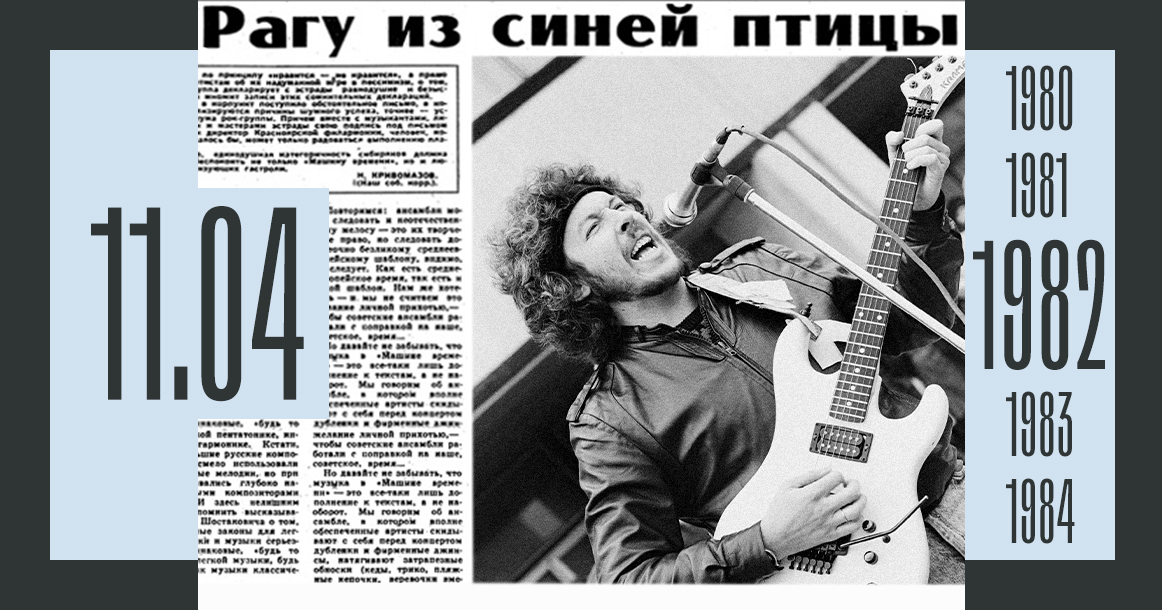

В апреле 1982 года «Машина времени» выступала в Красноярске. Именно оттуда в «Комсомольскую правду» пришла статья собкора Н. Кривомазова под названием «Рагу из синей птицы».

Статья открывалась зачином, где рассказывалось, как студенты местных технических вузов осуждают группу за «надуманную игру в пессимизм» и декларацию «равнодушия и безысходности». Дальше к статье прилагалось письмо, подписанное несколькими крупными деятелями сибирской культуры, среди которых были писатель Виктор Астафьев и директор Красноярской филармонии Леонид Самойлов.

Авторы предлагали довольно точный анализ вокальных данных исполнителей («неверно интонируют, пользуются так называемым “белым голосом”, срываются то на фальцет, то на хрип») и обвиняли «МВ» в неумении петь. Далее следовали претензии в ориентации на «среднеевропейский шаблон» и некоторое удивление по поводу поведения музыкантов: «Мы говорим об ансамбле, в котором вполне обеспеченные артисты скидывают с себя перед концертом дублёнки и фирменные джинсы, натягивают затрапезные обноски (кеды, трико, пляжные кепочки) и начинают брюзжать и ныть по поводу ими же придуманной жизни»...

Заканчивалась статья сомнением в правильности выбранного амплуа: «В сочетании с усами, а то и бородами артистов эта (инфантильная) манера пения полностью перечёркивает мужское начало и в исполнении, и в художнической позиции. Мужчины! Пойте по-мужски!»

Понятно, что музыкантов заявления сибирских охранителей позабавили, но сам факт публикации испугал... Обычно за этим следовали меры: «Собирается расширенное заседание Минкульта, обсуждается критическая публикация во всесоюзной газете и делаются оргвыводы. Гендиректору “Росконцерта”, как обычно, выносят выговор, а проблемный ансамбль прекращает свое существование… Подобная ситуация представлялась тогда безвыходной» (Михаил Марголис).

Но ничего этого не случилось.

В «Комсомолку» полетели сотни тысяч писем под общим названием «Руки прочь от “Машины времени”!».

Их было так много, что редакция мешками жгла их во дворе...

В итоге история «Машины» развивалась вполне типично для советского ВИА: бешеная популярность в годы перестройки и вежливое забвение потом.

Когда в новую Россию хлынул западный рок, «Машина» стала выглядеть ровно так, как писали в 1982 году сибиряки — среднеевропейским шаблоном.

Спустя 40 лет Андрею Макаревичу, который только что стал молодым отцом в Израиле и объявил себя «настоящим русским», можно предъявить те же претензии — мужик, пой по-мужски!..

|

| |

|

|

| Сонечка | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 09:26 | Сообщение # 475 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 563

Статус: Offline

| созданная Макаревичем "Машина времени" - ВНЕ времени!

|

| |

|

|

| Щелкопёр | Дата: Среда, 27.04.2022, 13:42 | Сообщение # 476 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 339

Статус: Offline

|  Пять лет назад ушёл Ион Деген — воин, танковый ас времён Второй мировой, хирург-виртуоз, учёный-исследователь, поэт и писатель, ещё при жизни официально признанный человеком-легендой. Пять лет назад ушёл Ион Деген — воин, танковый ас времён Второй мировой, хирург-виртуоз, учёный-исследователь, поэт и писатель, ещё при жизни официально признанный человеком-легендой.

Не знаю, как живётся Иону в непосредственной близости от Всевышнего, в существовании которого он не сомневался...

Как написал Виктор Каган, близкий друг Иона Дегена: в военном январе сорок пятого Ион «… Умирал, чтобы родиться, в жизнь переплавляя смерть. С того света доставленный волоком//в эту жизнь, чтобы делать её…».

В 19 лет, лёжа в госпитале неподвижно закованным в гипс, после полученных в бою 21 января 1945 года тяжелейших ранений — осколок в мозгу, оторвана верхняя челюсть, семь пулевых ранений в руки, четыре осколочных ранения в ноги, оторвана пятка одной ноги, которые были признаны не совместимыми с жизнью самым большим авторитетом – Главным хирургом Красной армии, академиком Бурденко, Ион пытался разгадать замысел Творца. Зачем-то ведь Он его спасал в самых безвыходных ситуациях? А почему Всевышний подвергал его таким невыносимым страданиям?

Причём, повышал цену за каждое последующее спасение.

И тогда в свои неполные двадцать лет Ион пришёл к выводу, что должен теперь после того, как столь профессионально он убивал на войне, стать врачом и ещё более профессионально возвращать людям здоровье.

Настоящим же врачом, Врачом с большой буквы, нельзя стать, если у тебя отсутствует самое необходимое врачу качество — сострадание. А кто, как ни он – тяжелейший инвалид, с 1945 года не проживший ни дня без боли, мог сострадать своим пациентам.

Ион решил стать врачом. Как врач, он впервые в мире осуществил реплантацию предплечья, как ученый, стал основоположником магнитотерапии.

Но и во всех других ипостасях Иона успешно проявились талант, эрудиция, интуиция. Не только близких его друзей, но и тех, которые не были с ним лично знакомы, поражали его феноменальная память.

Не будучи музыкантом, вообще, не зная ни одной ноты, он настолько глубоко понимал тонкости интерпретации разных исполнителей и дирижёров, что друзья говорили ему о неправильно выбранной профессии.

Но Ион никогда не жалел о сделанном им в 19 лет выборе.

Деген стал символом двадцатого века, страшного, но мучительно прекрасного.

На церемонии прощания с Ионом Лазаревичем его друзья, среди которых были государственные и общественные деятели, говорили о необходимости сохранения памяти об этом удивительном человеке.

Память о нём необходима, чтобы люди стали другими — лучше.

В мэрии города Гиватаим, где Ион Деген с женой прожил с 1981 года и до последнего дня, рассматривается коллективное ходатайство с просьбой назвать одну из улиц города именем профессора Дегена.

Ходатайство подписали десятки друзей Ионы Лазаревича, среди которых поэты, писатели, учёные, государственные и общественные деятели из Америки, Канады, Германии, Израиля, России, Украины.

Марк Аврутин

|

| |

|

|

| старый зануда | Дата: Понедельник, 09.05.2022, 00:50 | Сообщение # 477 |

|

Группа: Гости

| РАЗМЫШЛЕНИЯ к семидесятилетию государства Израиль и очередному Параду Победы в России (по теме письма Нугзара Гогитидзе)

Часть первая - Россия празднует Победу

Очередной парад Победы !

Достойно воевали деды,

Ни враг их не сломил, ни беды,

Ни тяготы боёв.

На пиджаках - медали, ленты,

А в памяти - войны моменты…

Полки, салют, аплодисменты

И танков грозный рёв.

Их в бой повёл товарищ Сталин,

И Маршал тем сегодня славен,

Что супротив огня и стали

Их бросил на таран.

Бездарностью своих решений

Народа пару поколений

Оставил на полях сражений

Убийца и тиран.

Его портреты поднимая,

Кто воскрешает негодяя?! –

В краях сегодняшнего «рая»

Полно его знамён.

Забыв о миллионах павших

И прославляя день вчерашний,

Вы оскорбили настоящих

Героев тех времён.

Людская мерзость безгранична.

Очнитесь, зомби, от величья,

Снимите ленточки отличья,

Прошу - имейте стыд.

И помолитесь о калеке,

О том солдате, что навеки

Лежит в земле, сомкнувши веки,

Поскольку был убит.

Часть вторая – Израиль скорбит о павших

Раз в год надрывно, неизменно

Звучит в Израиле сирена,

И, как ножом, пронзает остро

Святая память Холокоста.

На две минуты замирает

Вся жизнь страны, и всякий знает,

От нищего до полисмена,

По ком ревёт она, сирена.

О них напоминать не надо –

Прошедшие все круги ада,

Сгоревшие в печных пожарах,

Сгнивающие в бабьих ярах –

Родные лики самых лучших

Не меркнут в памяти живущих.

День Катастрофы – день особый

Для той страны высокой пробы,

Во всех сраженьях побеждавшей

И поколеньям клятву давшей

Скорбеть и помнить смерть и кровь,

Не допустить глумленья вновь!

Народ не празднует победы…

Что праздновать – несчастья, беды,

Трагедию сирот и вдов,

Разбитых зданий, городов?

Хранятся планки и медали

Почти у всех, кто воевали:

У снайпера – девчонки-профи,

Сидящей в джинсах с чашкой кофе,

У джентльмена, что в Тойоте,

Служившего в секретной роте,

И ранен был официант,

Когда его подбили танк.

Парадов им совсем не надо,

Надёжный мир – вот их награда!

А Бог за всё и всем воздаст -

Как говорил Экклезиаст.

Эпилог

А в мире пахнет порохом опять,

Критическую массу копит дробь,

И снова где-то жертв не сосчитать,

«Груз 200» по ночам, и вечно – скорбь.

Зато Парад Победы впереди,

Он спишет всё – потери здесь не в счёт !!

Сметает жизни на своём пути

Холодный взгляд и варварский расчёт.

Гуляй, страна «распилов» и братков,

Снега давно улики замели…

А помидоры вам прислать готов

Израиль, что в другом конце земли.

У них пустыня, им легко творить:

Изобретать, лечить и сеять хлеб,

Но в вечном споре «быть или не быть»

Им не забыть о жертвах скорбных лет.

И потому, чтоб племя сохранить,

Рожают сабров*, двигают хай-тек…

И тянется судьбы живая нить,

И кактус – это первый человек! **

* Коренные израильтяне называются сабрами по имени кактуса «Сабра».

** Ироничные израильтяне вывесили на одном из щитов в аэропорту "портрет" кактуса с подписью "Первый человек Израиля".

Анатолий Берлин, май 2022 года

|

| |

|

|

| Пинечка | Дата: Суббота, 14.05.2022, 07:29 | Сообщение # 478 |

неповторимый

Группа: Администраторы

Сообщений: 1549

Статус: Offline

| Сегодня многим известно, что Зиновий Ефимович Гердт был героем войны. Но не все знают, где и как служил этот знаменитый актёр...

Сам Зиновий Ефимович редко рассказывал о войне, хотя в актёрской среде он слыл великолепным рассказчиком. И когда его всё же уговаривали вспомнить военные годы, лицо его менялось, и даже всегда лучистые глаза немного тускнели.

В жизни Гердта было множество увлекательных и забавных историй, и он умел рассказывать о них с юмором и даже с некоторой интригой. Поэтому оторваться от этого «домашнего шоу», которое актёр устраивал своим гостям, было невозможно.

Он никогда не повторялся, а когда его всё же упрашивали ещё раз рассказать уже известную всем историю, он делал это по-новому, добавляя в свой рассказ какие-то новые штрихи, и его было интересно слушать, как и в первый раз.

А вот что касается войны, то её он вспоминал редко...

Зиновий Ефимович Герд служил в сапёрных войсках. Причем это были особые войска. Основной задачей его подразделения было разминирование немецких минных полей перед наступление наших войск.

Это были нейтральные полосы между противниками, а иногда даже и подконтрольная немцам территория.

Это неправда, говорил Зиновий Ефимович, что на передней линии были только штрафные батальоны. Часто мы выдвигались на самую передовую, и штрафбаты оставались позади нас.

Перед очередным наступлением, обычно ночью, в полной темноте и в прямом смысле на ощупь, мы выползали вперед, чтобы разминировать проходы для проезда танков и наступающей пехоты.

Всё мы разминировать не могли, но шестиметровые полосы для наших танков делали. Их наносили на карту, а по краям этих проходов оставляли метки.

И потом, во время наступления, механики-водители могли на полной скорости гнать танки по этим проходам, уже ничего не опасаясь. Наступающая пехота тоже придерживалась наших меток и старалась за них не заступать.

А зимой, рассказывал Герд, даже метки были не нужны, так как вся разминированная полоса была вытоптана и выглажена нашими животами и хорошо выделялась на целинном снегу.

О войне он рассказывал тоже с юмором...

Иногда, говорил он, увлёкшись этим делом, доползали и до немецких окопов..

В их сапёрном батальоне служил донской казак, двухметровый крепкий парень. Однажды ночью, при разминировании своей полосы, он дополз до немецкого окопа и решил туда заглянуть. Спрыгнув в окоп, он увидел трёх спящих немцев, которые проснулись и от испуга замерли, а парень не растерялся, схватил установленный на бруствере пулемёт и короткой очередью этих немцев уложил. А потом, прихватив этот пулемёт с собой, вернулся в своё расположение.

К счастью, немцы не подняли тревогу, и сапёры успели доделать свою работу до конца.

А бойца командир наказал, ведь он мог сорвать всю операцию.

Правда, рассказывал Гердт, после успешного наступления он передумал и представил его к медали. Как позже рассудило командование, всё-таки он ликвидировал пулемётную точку противника, а значит, как минимум, спас несколько жизней наших солдат при наступлении.

В начале 1943 года немецкий осколок попал Гердту в ногу и сильно раздробил кость. Обычно при таких ранениях в полевых госпиталях ногу просто ампутировали, чтобы сохранить жизнь и избежать дальнейших осложнений.

Раздробленные кости в то время заживить было сложно. Для этого у военных медиков не было ни условий, ни времени.

Но хирург пожалел молодого парня и отправил его в тыловой госпиталь, где Гердту повезло с хирургом, решившим побороться за его ногу до конца...

Этим хирургом была супруга будущего генерального конструктора Сергея Королёва Ксения Винцентини.

Одиннадцать операций в течение двух лет...

Ей пришлось удалить часть раздробленной кости, и нога стала на 8 см короче, но это была его нога, которая позволяла не только ходить, но и бегать. Правда, всю жизнь ему пришлось делать на заказ специальную обувь...

Уже в госпитале его «догнал» наградной лист и Орден Красной Звезды, который ему вручили в больничной палате.

Ещё до окончания войны актёр с инвалидностью выписался из госпиталя и был принят в труппу знаменитого театра кукол Образцова. Почему пошёл в кукольный? Да потому что там, за ширмой, зрители не видели его ужасную хромоту.

Лишь через несколько лет он научился ходить почти не хромая и смог играть не только в обычном театре, но и сниматься в кино...

|

| |

|

|

| Щелкопёр | Дата: Суббота, 28.05.2022, 01:08 | Сообщение # 479 |

дружище

Группа: Пользователи

Сообщений: 339

Статус: Offline

| Эта невероятная история достойна Голливуда...

Под носом у советской власти Иосиф Шнайдер организовал стрелковую школу, где обучал евреев самозащите. А оказавшись в тюрьме, стал вычислять эсэсовцев-зэков и отправлять их фото в Израиль.

Иосиф родился в 1927 году в Риге в религиозной семье, симпатизировавшей сионистам. Дома говорил по-немецки (родном языке курляндских евреев), в школе — на идише, на улице — по-латышски. Русский выучил уже во время войны...

Подростку с матерью удалось бежать из Риги — до 1944 года они жили в киргизском колхозе, а в октябре 17-летний Шнайдер призвался в латышскую дивизию, где в начале войны служил и погиб его отец.

Их часть вошла в родную Ригу через полгода. «Город был полностью разрушен, из нашей семьи убили 48 человек», — вспоминал ветеран много лет спустя. Евреи-однополчане попытались возродить еврейскую жизнь, придя в ЦК с просьбой разрешить выпустить газету, вновь открыть еврейскую школу… Разумеется, получили от ворот поворот.

Тем временем Сталин умер, и легальная спортивная деятельность Шнайдера дополнилась нелегальной сионистской.

Его дядя — Нафтали Грибов, эмигрировавший в Эрец Исраэль ещё до войны, работал в полиции. Он писал племяннику подробные письма и передавал учебники иврита, календари с описанием религиозных праздников и т.п. Сотрудники посольства Израиля в свою очередь снабжали молодого человека израильскими армейскими журналами и сионистской литературой. Устроившись на работу в фотоателье, Иосиф теперь мог копировать и распространять всю эту крамолу...

Тем временем еврейская спортивная сеть действовала очень эффективно. В рамках соревнований ребята могли перемещаться по всему Союзу и общаться с евреями из других республик. Кроме того, они патрулировали во время праздников близлежащие к рижской синагоге улицы, не допуская хулиганских выходок.

Однажды Шнайдер так разошёлся, что в день Октябрьской революции выставил в витрине фотоателье вместо Ленина портрет Хаима Вейцмана — первого президента Израиля.

Так он и стоял в витрине на центральной улице Риги в обрамлении из красного бархата: «Это была маленькая хохма. Но некоторые знали и радовались».

Рига, 1950-е годы Рига, 1950-е годы

По ночам Иосиф слушал израильское радио — сотрудники посольства сообщали ему раз в три недели, на какой волне ловить программу на идише. После каждой передачи он с друзьями выпускал «бюллетень» новостей, распространявшийся среди евреев.

После одной из таких передач, 23 апреля 1957 года, его взяли «с поличным» — последней сводкой информации из Израиля.

Когда чекисты пришли с обыском к Шнайдеру, то застали его в израильской полицейской форме — он получил её в подарок от дяди за день до ареста, а в кармане лежала «Декларация Шолома Аша».

Сегодня о ней мало кто помнит, но история примечательная:

В 1956 году в «Известиях» и «Правде» вышло письмо-обращение «советских евреев», обвинявших Израиль в «попытке развязать новую войну».

В ответ 34 известных израильтянина (первой стояла подпись писателя Шолома Аша) написали письмо-разъяснение о Синайской кампании. Израильтяне обратились тогда к Иосифу Шнайдеру с просьбой донести этот текст до авторов нашумевшего письма.

«Я получил из посольства текст на идише, напечатанный на гильзовой бумаге. Мой друг Гриша Нейберт его перевёл. Мы сделали 34 копии и отправили разными способами людям, подписавшимся под «обращением советских евреев», — вспоминал Шнайдер.

Сотрудники КГБ нашли оригинал Декларации и один её перевод на русский язык, но в карманы формы, где лежали копии, заглянуть забыли.

К счастью, во время обыска Иосиф смог передать их своей коллеге — латышке-ретушёру из его ателье — как большинство латышей, она плохо относилась к «русской власти».

Это его и спасло: одно дело хранить запрещёнку, другое — её распространять.

На допросах в КГБ Шнайдер упорно твердил, что получил все документы от дяди.

Видимо, органы следили за сионистом уже давно, ведь с 1955 по 1957 год он шесть раз подавал документы на выезд из СССР.

Обвинения были разнообразны. Помимо связей с сионистами и «воспитания молодёжи (как еврейской, так и латышской) в национальном духе» Шнайдеру инкриминировали попытку захвата парохода «Молотов» для побега в Израиль, и даже подготовку убийства египетского президента Насера...

В мордовском лагере, 1960

Свидетелей у обвинения не было — никто из группы Шнайдера не дал против него показаний. Так что отделался он легко — четыре года мордовских лагерей за «антисоветскую деятельность» и незаконное хранение оружия.

Зона лишь подстегнула сионистскую деятельность Шнайдера.

«Нам помог ГУЛАГ. Тогда Никита Сергеевич в Нью-Йорке заявил, что у нас больше нет политзаключённых, и начали расформировывать лагеря в Тайшете, Братской ГЭС, Воркуте, концентрируя всех в Мордовии, — вспоминал Шнайдер. — И к нашей радости, приехали многие евреи».

Среди них Иосиф и вёл «разъяснительную работу», мол, если уж сидеть, то «за своё, за Израиль». Они пели песни на иврите, отмечали еврейские праздники, рассказывали об Израиле, и когда ему приходила посылка с мацой, он давал её каждому «чтобы почувствовал, что он еврей».

Агитация была успешной и Шнайдер с гордостью вспоминал, что смог «многих-многих выкрасть в наши ряды».

К тому же от этого была и практическая польза: тот, кто освобождался раньше, доставлял с помощью тайного шифра вести на большую землю.

А дальше — ирония судьбы.

Националистов и фашистов объединили в один лагерь. И у Шнайдера появляется ещё одна «работа». Он добывал фотографии эсэсовцев и отправлял их в Израиль. «Отличниками производства в лагере были все эти эсэсовцы, гестаповцы. Их вешали на доску почета. А он убийца, понимаете, который евреев убивал».

Шнайдер воровал фотографии зэков-фашистов. И одновременно собирал ещё один архив — фото заключённых евреев, получивших сроки за попытки уехать в Израиль.

Этот фотоархив Шнайдер смог вынести из зоны, спрятав фотографии и негативы между зеркалами...

После освобождения вчерашний зэк ездил по всему СССР, распространял литературу среди евреев других республик и собирал архив для «Яд Вашем»: фотографировал места расстрелов евреев, партизан гетто, снимал праведников народов мира, фиксировал факты разграбления синагог и еврейских кладбищ.

Шнайдер передал в Израиль около 3 тысяч снимков.

«Потом они меня попросили достать снимки Герберта Цукурса. Я достал, переслал их в Израиль, а после в Бразилию. И потом этого Герберта Цукурса поймали в Уругвае. Я сидел на зоне с его двоюродным братом, тоже Цукурсом, поэтому и смог найти фото. Брат тоже был эсэсовец. Его фото я тоже привёз в Израиль». (Герберт Цукурс — член карательной команды Арайса, причастный к массовым убийствам евреев. Убит агентами Моссада в Уругвае 23 февраля 1965 года).

Он делал фотографические копии сионистской литературы — в резиновых перчатках, чтобы не оставлять отпечатков, и распространял самиздат по всей стране.

И снова и снова просил у властей разрешения на выезд. В конце концов, они дрогнули: в 1969 году Шнайдера выпустили из СССР.

В Израиле он прожил еще 37 лет и умер в 2006-м в окружении детей и внуков.

Ему удалось осуществить свою мечту — свободно носить форму израильского полицейского — Иосиф работал фотографом криминального отдела полиции и инструктором по стрельбе.

В 2005 году его сын Ури передал в Центральный архив еврейского народа больше 20 коробок с документами, фотографиями, слайдами и фотоплёнками — уникальными свидетельствами борьбы советских евреев.

Сообщение отредактировал Щелкопёр - Суббота, 28.05.2022, 01:10 |

| |

|

| |

|

|